多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺

“千山傳漢注,萬里赴苗音” ——南審“苗韻尋聲”實踐團(tuán)隊赴湘西吉首開展實踐活動

- 發(fā)布時間:2025-08-19 閱讀:

- 來源:南京審計大學(xué)“苗韻尋聲”暑期社會實踐團(tuán)隊

在湘西土家族苗族自治州的群山苗寨間,回蕩著一種承載千年民族記憶的獨特聲音——湘西苗歌。作為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn),這些古老的歌謠記錄著苗族的歷史、情感與智慧。然而,在現(xiàn)代化浪潮的沖擊下,這門珍貴的口頭藝術(shù)正面臨著傳承斷層、內(nèi)容異化等多重嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。年輕人外出務(wù)工、苗語使用空間的壓縮,加之純粹的藝術(shù)表達(dá)有時需向市場喜好妥協(xié),使得苗歌的傳承之路布滿荊棘。

為了深入了解這一國家級非遺傳承的真實現(xiàn)狀,探尋數(shù)字化時代下其活態(tài)傳承的創(chuàng)新路徑,2025年7月22日至7月28日,南京審計大學(xué)“苗韻尋聲”暑期社會實踐團(tuán)隊遠(yuǎn)赴湖南省湘西州吉首市,開展了一場深度文化實踐之旅。團(tuán)隊成員們深入苗鄉(xiāng),帶著對民族文化的敬意,走訪了三位具有代表性的苗歌傳承人,通過面對面的深度訪談和細(xì)致的實地觀察,記錄下苗歌在當(dāng)代社會中的頑強堅守、現(xiàn)實困境與破局探索。

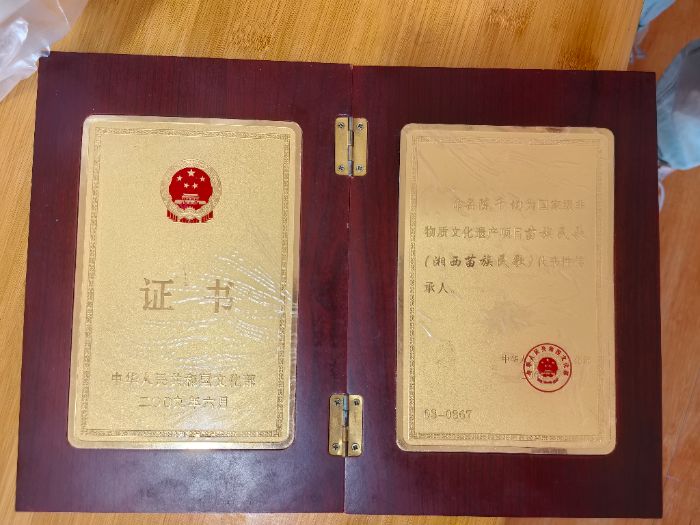

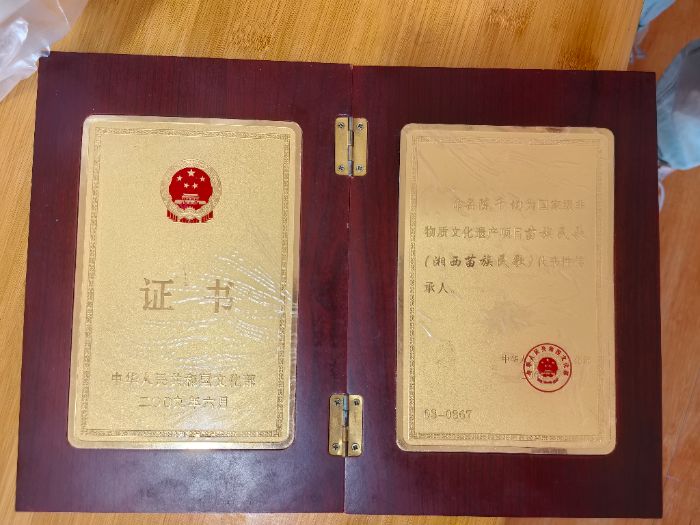

在吉首的青山綠水間,團(tuán)隊成員們傾聽并記錄下三位傳承人的經(jīng)歷與寶貴的實踐經(jīng)驗。被譽為“搶救者”國家級傳承人陳千均老師,在我國非遺保護(hù)體系尚在建立的初期,系統(tǒng)性地搜集瀕臨失傳的古譜古調(diào),搶救了大批珍貴苗歌。同時,作為老黨員的他憂心于村莊人口銳減、學(xué)生流失以及苗歌為迎合市場導(dǎo)致“三分之二變質(zhì)”內(nèi)容異化的現(xiàn)象,力保根脈,堅持傳授《嫁女歌》等傳統(tǒng)曲目,并舉辦學(xué)習(xí)班進(jìn)行“糾偏”教學(xué)。“破壁者”吳臘保老師直面年輕人不懂苗語的巨大障礙,創(chuàng)新性地使用同音漢字標(biāo)注法降低學(xué)唱門檻,并通過“苗歌進(jìn)課堂”和“以賽促傳”機制,在傳習(xí)所凝聚傳承力量。而吳廷翠(翠翠)老師則展現(xiàn)了“跨界者”的全新路徑——積極擁抱主流舞臺提升苗歌可見度,并將苗歌與當(dāng)?shù)靥厣朗趁锥垢擅罱Y(jié)合吸引游客。在采訪中,她坦言唱苗歌缺乏經(jīng)濟回報,并強調(diào)“足夠熱愛才會堅持”的內(nèi)核。在珍視傳統(tǒng)師徒傳授方法的同時,探索數(shù)字化等創(chuàng)新可能。三位傳承人雖策略各異,但都以深沉的熱愛與責(zé)任感,在不同的戰(zhàn)線上守護(hù)著苗歌的薪火。

此次湘西之行,“苗韻尋聲”團(tuán)隊通過深度參與,親身體會苗歌傳承現(xiàn)狀和傳承人的堅守,并深刻感受到——面對中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,新時代青年不僅承擔(dān)著記錄的責(zé)任,更肩負(fù)著傳播與推動的使命。團(tuán)隊成員們拍攝了大量珍貴的圖片和視頻素材,并將這些影像資料制作成視頻在社交平臺發(fā)布,同時還設(shè)計并發(fā)布了專門的調(diào)查問卷,調(diào)查公眾對苗歌的認(rèn)知度以及團(tuán)隊宣傳視頻的傳播效果和社會反響。通過社媒平臺傳播、問卷數(shù)據(jù)分析,團(tuán)隊期望能更廣泛地傳播苗歌的魅力,吸引社會各界的關(guān)注目光。

陳千均老師泛黃的歌本與黨員證、吳臘保老師布滿注音的教案、吳廷翠老師“唱苗歌沒有經(jīng)濟報酬”的坦誠話語,以及他們在各自崗位上克服困難、堅持傳習(xí)的身影——無論是深夜學(xué)習(xí)班的燈火、傳習(xí)所里的歌聲,還是下班后堅持的排練——無不訴說著對民族文化的深沉熱愛與責(zé)任擔(dān)當(dāng)。“苗韻尋聲”團(tuán)隊深切感受到,保護(hù)湘西苗族民歌,不僅是守護(hù)一個民族獨特的聲音記憶,更是尊重文化多樣性、守護(hù)中華文化的重要實踐,是踐行“兩個結(jié)合”的生動體現(xiàn)。

采訪結(jié)束后,車行山途,夜色如墨。回望處,層疊剪影間,山坳里暈黃的燈火影影綽綽。這點點星火穿透群山,在時光的縫隙里連綴,已在心間奔涌成河。

星星之火,可以燎原;文化之種,不滅心間。

文字:南京審計大學(xué)“苗韻尋聲”暑期社會實踐團(tuán)隊

圖片:南京審計大學(xué)“苗韻尋聲”暑期社會實踐團(tuán)隊

為了深入了解這一國家級非遺傳承的真實現(xiàn)狀,探尋數(shù)字化時代下其活態(tài)傳承的創(chuàng)新路徑,2025年7月22日至7月28日,南京審計大學(xué)“苗韻尋聲”暑期社會實踐團(tuán)隊遠(yuǎn)赴湖南省湘西州吉首市,開展了一場深度文化實踐之旅。團(tuán)隊成員們深入苗鄉(xiāng),帶著對民族文化的敬意,走訪了三位具有代表性的苗歌傳承人,通過面對面的深度訪談和細(xì)致的實地觀察,記錄下苗歌在當(dāng)代社會中的頑強堅守、現(xiàn)實困境與破局探索。

在吉首的青山綠水間,團(tuán)隊成員們傾聽并記錄下三位傳承人的經(jīng)歷與寶貴的實踐經(jīng)驗。被譽為“搶救者”國家級傳承人陳千均老師,在我國非遺保護(hù)體系尚在建立的初期,系統(tǒng)性地搜集瀕臨失傳的古譜古調(diào),搶救了大批珍貴苗歌。同時,作為老黨員的他憂心于村莊人口銳減、學(xué)生流失以及苗歌為迎合市場導(dǎo)致“三分之二變質(zhì)”內(nèi)容異化的現(xiàn)象,力保根脈,堅持傳授《嫁女歌》等傳統(tǒng)曲目,并舉辦學(xué)習(xí)班進(jìn)行“糾偏”教學(xué)。“破壁者”吳臘保老師直面年輕人不懂苗語的巨大障礙,創(chuàng)新性地使用同音漢字標(biāo)注法降低學(xué)唱門檻,并通過“苗歌進(jìn)課堂”和“以賽促傳”機制,在傳習(xí)所凝聚傳承力量。而吳廷翠(翠翠)老師則展現(xiàn)了“跨界者”的全新路徑——積極擁抱主流舞臺提升苗歌可見度,并將苗歌與當(dāng)?shù)靥厣朗趁锥垢擅罱Y(jié)合吸引游客。在采訪中,她坦言唱苗歌缺乏經(jīng)濟回報,并強調(diào)“足夠熱愛才會堅持”的內(nèi)核。在珍視傳統(tǒng)師徒傳授方法的同時,探索數(shù)字化等創(chuàng)新可能。三位傳承人雖策略各異,但都以深沉的熱愛與責(zé)任感,在不同的戰(zhàn)線上守護(hù)著苗歌的薪火。

此次湘西之行,“苗韻尋聲”團(tuán)隊通過深度參與,親身體會苗歌傳承現(xiàn)狀和傳承人的堅守,并深刻感受到——面對中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,新時代青年不僅承擔(dān)著記錄的責(zé)任,更肩負(fù)著傳播與推動的使命。團(tuán)隊成員們拍攝了大量珍貴的圖片和視頻素材,并將這些影像資料制作成視頻在社交平臺發(fā)布,同時還設(shè)計并發(fā)布了專門的調(diào)查問卷,調(diào)查公眾對苗歌的認(rèn)知度以及團(tuán)隊宣傳視頻的傳播效果和社會反響。通過社媒平臺傳播、問卷數(shù)據(jù)分析,團(tuán)隊期望能更廣泛地傳播苗歌的魅力,吸引社會各界的關(guān)注目光。

陳千均老師泛黃的歌本與黨員證、吳臘保老師布滿注音的教案、吳廷翠老師“唱苗歌沒有經(jīng)濟報酬”的坦誠話語,以及他們在各自崗位上克服困難、堅持傳習(xí)的身影——無論是深夜學(xué)習(xí)班的燈火、傳習(xí)所里的歌聲,還是下班后堅持的排練——無不訴說著對民族文化的深沉熱愛與責(zé)任擔(dān)當(dāng)。“苗韻尋聲”團(tuán)隊深切感受到,保護(hù)湘西苗族民歌,不僅是守護(hù)一個民族獨特的聲音記憶,更是尊重文化多樣性、守護(hù)中華文化的重要實踐,是踐行“兩個結(jié)合”的生動體現(xiàn)。

采訪結(jié)束后,車行山途,夜色如墨。回望處,層疊剪影間,山坳里暈黃的燈火影影綽綽。這點點星火穿透群山,在時光的縫隙里連綴,已在心間奔涌成河。

星星之火,可以燎原;文化之種,不滅心間。

文字:南京審計大學(xué)“苗韻尋聲”暑期社會實踐團(tuán)隊

圖片:南京審計大學(xué)“苗韻尋聲”暑期社會實踐團(tuán)隊

實踐報告推薦

- 平凡崗位踐初心

- 在實踐中增長才干,江蘇科技大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院夢之隊的黃宏昌、董玨州、顧碩等同學(xué),2025年7月分別在海南、江蘇徐州、江蘇鎮(zhèn)

- 2025-08-19

- 情暖桑榆 青春回響

- 為響應(yīng)“敬老愛老”的社會號召,弘揚中華傳統(tǒng)美德,深入了解老年群體的生活需求與精神狀態(tài)

- 2025-08-19

- 中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)子赴徐州和信老年人護(hù)理中心開展志愿服務(wù)活動

- 7月9日上午9時至10時,中國礦業(yè)大學(xué)王行,季志斌,張修赫,楊欣雨,張奇帥,李禹暢,梁潤軒7名學(xué)生志愿者走進(jìn)徐州和信老年人護(hù)理

- 2025-08-19

- 智啟浦江探前沿,挺膺擔(dān)當(dāng)筑未來

- 為深入探索人工智能賦能產(chǎn)業(yè)變革與自主創(chuàng)新浪潮下的人才新使命,大連理工大學(xué)萊斯特國際學(xué)院“緣萊是理·智啟浦江”報國企業(yè)行社

- 2025-08-19

- 閱讀

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺