多彩大學生網,大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

當青春遇見泥土,聆聽椒林振興之路交響曲

發(fā)布時間:2025-07-07 閱讀: 一鍵復制網址

懷揣鄉(xiāng)土中國的青春答卷使命,7月6日,“數(shù)字螢火蟲”實踐團的芙蓉學子們奔赴椒林村,以“時勢興村、經濟惠鄉(xiāng)、生態(tài)宜居”為調研坐標,用腳步丈量小農經濟的韌性,用鏡頭記錄災后重建的溫暖,在田間地頭感知鄉(xiāng)村振興的蓬勃脈動。

一、蜂蜜爺爺:堅守品質的小農匠心

調研伊始,隊員們便與路旁整理蜂箱的養(yǎng)蜂老人不期而遇。蜂蜜爺爺正小心翼翼地整理蜂箱,陽光穿過木格子,在金黃的蜜蠟上反射出琥珀色的光。“我這蜜只賣給知根知底的老主顧,不追花期不摻水,要的就是個‘土’字”,蜂蜜爺爺?shù)脑捳Z帶著村里人的質樸。他在村內選擇了兩處地點進行養(yǎng)殖,用“慢養(yǎng)”模式守護著天然與誠信。這種注重品質而非產量的“慢養(yǎng)”方式,雖單位產出有限,但憑借穩(wěn)定的產品質量,讓他的蜂蜜在周邊形成了基于口碑傳播的“熟人經濟”模式。這份遠離商業(yè)喧囂的堅守,正是鄉(xiāng)村特色產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根基。一位隊員感慨:“蜂蜜爺爺?shù)姆湎淅铮劦目刹恢皇欠涿郏窃坂l(xiāng)村人不盲目逐利、實實在在的誠信買賣!”

圖(一)蜜蜂爺爺為隊員們展示蜂蜜(李新勇攝)

二、西瓜奶奶:橋頭微經濟的活力縮影移步橋頭,一位售賣西瓜與李子的老奶奶成為另一道動人風景。她身旁,滿載的西瓜正在被顧客挑選購買,實踐團成員用鏡頭定格下這充滿生活氣息的瞬間。奶奶自豪地介紹,“都是自家山頭種的,甜得很嘞!”她以親民的價格惠及鄉(xiāng)鄰,常常從清晨忙碌至日中時分。臨走時,一位隊員掏出錢包,買下一大袋李子,打趣道“就當給奶奶‘打廣告’啦!帶回去給其他隊員們嘗嘗”。這座小小的橋頭,不僅成為她們增收的窗口,更是椒林村“家門口經濟”充滿韌性與活力的生動寫照。

圖(二)隊員們與“西瓜奶奶”合影(匡衡攝)

圖(二)隊員們與“西瓜奶奶”合影(匡衡攝)沿著田埂深入,隊員們驚喜發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)農田正煥發(fā)著“數(shù)字生機”,數(shù)字技術正在悄然改變椒林村傳統(tǒng)生產方式。團隊發(fā)現(xiàn),部分農戶開始使用頻振誘控儲能設備——利用太陽能供電捕捉害蟲,以減少農藥使用。構建了生態(tài)友好型病蟲害防治體系,也為鄉(xiāng)村產業(yè)升級注入了新動能。

圖(三)農田里的簡易捕蠅設備(唐佳慧攝)

圖(三)農田里的簡易捕蠅設備(唐佳慧攝)踏著午后斑駁的樹影,實踐團深入椒林村曾經的受災區(qū)域,了解災后重建情況。在村委騰主任的帶領下,隊員們實地走訪了兩戶已完成重建的受災家庭。面對泥石流災害,椒林村用“眾人拾柴”的力量,通過自籌資金、鄰里互助,筑起了溫暖的安居防線。這份守望相助的精神,不僅守護了村民的家園,更詮釋了基層治理的溫度與力量,為鄉(xiāng)村的可持續(xù)發(fā)展筑牢了安全屏障。

圖(四)騰主任與隊員們走訪受災地區(qū)(陳佳玲攝)

圖(四)騰主任與隊員們走訪受災地區(qū)(陳佳玲攝)行走在椒林村的土地上,“數(shù)字螢火蟲”實踐團用腳步化作微光,穿透鄉(xiāng)村肌理,映照出鄉(xiāng)村振興的希望。小農經濟韌性的顯現(xiàn),“蜂蜜爺爺”的品質堅守與“西瓜奶奶”的靈活經營,展現(xiàn)了小農戶對接本土市場、融入鄉(xiāng)村經濟微循環(huán)的巨大潛力與獨特價值。治理效能與民生韌性的提升,災后重建中展現(xiàn)的村民互助與村委的高效組織,深刻詮釋了基層治理在應對挑戰(zhàn)、守護家園、保障民生等方面的關鍵力量,共同構成了鞏固發(fā)展成果、邁向振興的堅實防線。

捧起椒林的泥土,青春才懂何為扎根。當傳統(tǒng)小農智慧與現(xiàn)代治理理念相互交融,當生態(tài)資源轉化為發(fā)展動能,當災害后的家園在互助中重生,一幅業(yè)興、民富、村美的畫卷正在徐徐鋪展,“數(shù)字螢火蟲”實踐團的隊員們終于讀懂:鄉(xiāng)村振興的敘事細節(jié),就藏在每一個具體而微的椒林人身上。正如騰主任所言:“振興非朝夕之功,但每一次俯身傾聽,每一次務實行動,都在為椒林村的明天增添一塊不可或缺的基石。”數(shù)字螢火蟲實踐團的腳步,將繼續(xù)在廣袤鄉(xiāng)野探尋那照亮未來的點點星光。

作者:尹心怡 代義敏 江依晴 來源:懷化學院

掃一掃 分享悅讀

- 當青春遇見泥土,聆聽椒林振興之路交響曲

- 懷揣鄉(xiāng)土中國的青春答卷使命,7月6日,“數(shù)字螢火蟲”實踐團的芙蓉學子們奔赴椒林村,以“時勢興村、經濟惠鄉(xiāng)、生態(tài)宜居”為調研坐標,

- 07-07

- 南昌健康學子三下鄉(xiāng):青春筑夢三下鄉(xiāng)

- 2025年6月28日,南昌健康職業(yè)技術學院“頤養(yǎng)鄉(xiāng)行”社會實踐隊抵達江西省撫州市金溪縣秀谷鎮(zhèn)馬街村,正式開啟為期一周的“三下鄉(xiāng)”社會

- 07-07

- 三下鄉(xiāng)|江西農業(yè)大學“紅憶玉山,薪火相傳”研究生實踐團:懷玉支教行,初心筑童夢

- 7月4日,為助力鄉(xiāng)村教育發(fā)展,豐富兒童暑期生活,江西農業(yè)大學“紅憶玉山,薪火相傳”研究生實踐團走進上饒市玉山縣懷玉鄉(xiāng)玉峰村黨群服

- 07-07

- 塔里木大學人文學院“美育浸潤”團隊赴朝陽社區(qū)開展文藝匯演活動

- 塔里木大學人文學院“美育浸潤”團隊聯(lián)合朝陽社區(qū)開展文藝匯報演出,幫助豐富居民的精神文化世界

- 07-07

- 九江學院藝術學院三下鄉(xiāng)實踐

- 聚焦“傳非遺,振鄉(xiāng)村”,組織團隊赴流坑村。開展古村落保護調研、非遺儺舞等文化體驗;參與巡河護河、樟樹林維護生態(tài)實踐;學習蠶絲被

- 07-07

- 前沿AI智慧科普服務團開展普法下鄉(xiāng)活動

- 7月5日上午,中南林業(yè)科技大學前沿AI智慧科普服務團響應“三下鄉(xiāng)”號召,在鄉(xiāng)村開展 AI 科普與法治宣傳活動。團隊為孩子開設“AI 時代

- 07-07

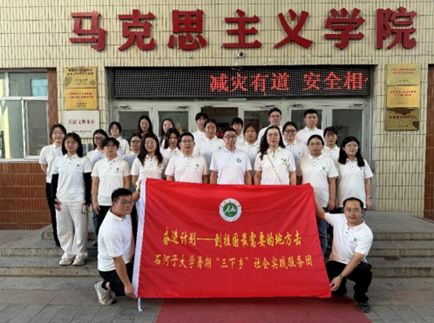

- 馬院學子走進鐵門關,將軍河畔解碼兵團精神

- 07-07

- 科技賦能非遺:池州學院學子探索儺戲數(shù)字傳承新路徑

- 2025年6月,池州學院"儺韻新傳"實踐團隊深入皖南儺戲發(fā)源地開展為期五天的文化調研。團隊通過田野調查、數(shù)字建模、AR技術應用等方式,

- 07-07

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺