多彩大學生網(wǎng),大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

河南工業(yè)大學紅星夢之隊深耕滑州鄉(xiāng)村實踐以青春之力繪就振興畫卷

- 發(fā)布時間:2025-09-18 閱讀:

- 來源:張旭超

夏日的豫北鄉(xiāng)村,綠意盎然,生機勃發(fā)。2025年6月27日至7月10日,河南工業(yè)大學外語學院英語2404班紅星夢之隊的5名隊員,在指導老師王曉東的帶領下,奔赴河南省安陽市滑縣老店鎮(zhèn)前物頭村,開展了為期兩周的暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動。這支平均年齡不到20歲的青年團隊,帶著專業(yè)知識與滿腔熱忱,扎根鄉(xiāng)村沃土,用實際行動詮釋“青年服務基層”的使命擔當,為鄉(xiāng)村振興注入了鮮活的青春動能。

團隊量身制定了實踐方案:聚焦“文化挖掘+教育幫扶+村務協(xié)助”三大方向,發(fā)揮英語專業(yè)優(yōu)勢,讓實踐內(nèi)容既“接地氣”又“有實效”。隊員們提前分工,有的搜集滑縣地區(qū)民俗資料,有的設計英語教學課件,有的學習基礎農(nóng)事知識,為校外實踐做好了充分準備。出發(fā)前,王曉東老師特意召開動員大會,強調(diào)“要放下架子、撲下身子,真正做些村民需要的事”。

(張旭超 供圖)

文化挖掘:讓鄉(xiāng)土故事“走出去”

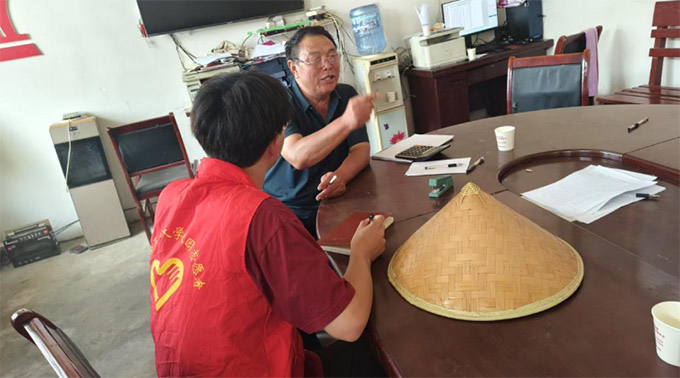

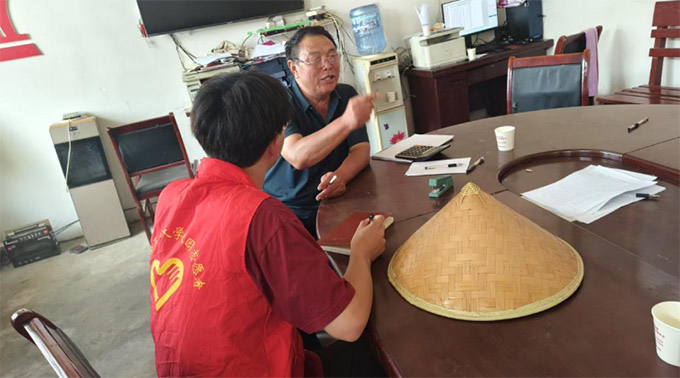

“張大爺,您能再講講村里廟會的由來嗎?”“李奶奶,這個木版年畫技藝是從什么時候傳下來的呀?”實踐期間,這樣的對話經(jīng)常出現(xiàn)在隊員們與村民的交流中。為了挖掘當?shù)匚幕爢T們挨家挨戶走訪村里的老人、非遺傳承人、村干部,用錄音、筆記、拍照等方式,詳細記錄下廟會習俗、手工編織、傳統(tǒng)美食制作等10余項具有地域特色的文化元素。

隊員張亞凱在日記中寫道:“當78歲的王爺爺展示木版年畫的制作過程時,我突然明白,這些看似平常的習俗,都是鄉(xiāng)村的‘根’。”為了讓這些文化“活起來”,團隊利用專業(yè)所長,將收集到的資料翻譯成英文。為日后鄉(xiāng)村旅游、對外交流提供了宣傳載體。

英語課堂:讓知識之光照亮鄉(xiāng)村

“Hello!What'syourname?”7月3日上午,前物頭村村委會的活動室里傳來朗朗的英語聲。這是紅星夢之隊開設的第一堂公益英語課,20多名村里的孩子。

小組以趣味教學為主,通過動畫片段、單詞卡片、情景對話等方式,教授基礎詞匯和簡單句型。

兩周里,團隊累計開展5次英語課。他們還制作了《鄉(xiāng)村實用英語手冊》,收錄了100句日常用語和20個農(nóng)業(yè)相關詞匯,方便村民課后學習。村民李大姐笑著說:“以前總覺得英語離我們很遠,現(xiàn)在跟著孩子們學了幾句,說不定以后家里的桃子能賣到更遠的地方呢!”

基層融入:用腳步丈量鄉(xiāng)村溫度

除了文化和教育工作,隊員們還主動參與村務協(xié)助和農(nóng)事勞動,沉浸式體驗鄉(xiāng)村生活。每天清晨,他們跟著村干部一起整理檔案、錄入村民信息,協(xié)助完成了村里的醫(yī)保登記核對工作;下午則走進田間,幫村民摘桃子、除草、澆水。

在果園里,隊員陳梓瀚第一次體驗了摘桃,雖然汗水浸濕了衣服,手指被桃毛扎得發(fā)癢,但他覺得很有意義:“以前在超市買桃,只知道價格,現(xiàn)在才明白每顆桃子都來之不易。農(nóng)民伯伯教我們怎么判斷桃子熟沒熟,怎么摘才不損傷果樹,這些都是課本上學不到的知識。”這種“接地氣”的實踐,讓隊員們更深刻地理解了鄉(xiāng)村振興的內(nèi)涵——不僅要靠產(chǎn)業(yè)和技術,更要靠對土地的熱愛和對農(nóng)民的共情。

實踐感悟:青春與鄉(xiāng)村的雙向奔赴

7月10日,實踐活動接近尾聲。隊員們在村委會舉辦了一場小型成果展示會,展出了雙語宣傳手冊初稿、英語課照片和村民的學習反饋。看著自己的付出有了實實在在的成果,大家既自豪又不舍。

“這次實踐讓我明白,鄉(xiāng)村振興不是一句口號,而是需要我們用專業(yè)能力去一點點推動的事。”隊長張旭超說。隊員彭川則感慨道:“我們來的時候想‘為鄉(xiāng)村做些什么’,離開時才發(fā)現(xiàn),是鄉(xiāng)村教會了我們更多——堅韌、淳樸、對土地的敬畏。”

指導老師王曉東對團隊的表現(xiàn)給予了肯定:“這些年輕人用行動證明,當代大學生能吃苦、肯擔當。他們不僅為鄉(xiāng)村帶來了幫助,更在實踐中成長了自己,這正是‘三下鄉(xiāng)’活動的意義所在。”

未來展望:讓實踐成果持續(xù)發(fā)光

團隊成員表示,雖然實踐結束了,但他們與前物頭村的聯(lián)系不會斷:“我們會繼續(xù)完善雙語宣傳手冊,爭取幫村里聯(lián)系更多外銷渠道;還會通過線上方式,繼續(xù)為孩子們輔導英語。”

此次滑州鄉(xiāng)村實踐,是河南工業(yè)大學學子服務基層的一個縮影。通過青春力量與鄉(xiāng)村需求的精準對接,不僅為前物頭村帶來了實際助力,更讓青年學生在鄉(xiāng)土大地上找到了成長的坐標。正如隊員們在實踐日志中寫的:“鄉(xiāng)村振興的路上,我們不是旁觀者,而是參與者、推動者。讓青春之花綻放在祖國最需要的地方,這是我們的責任,也是我們的榮光。”

撰稿人:張旭超

攝影人員:王坤

團隊量身制定了實踐方案:聚焦“文化挖掘+教育幫扶+村務協(xié)助”三大方向,發(fā)揮英語專業(yè)優(yōu)勢,讓實踐內(nèi)容既“接地氣”又“有實效”。隊員們提前分工,有的搜集滑縣地區(qū)民俗資料,有的設計英語教學課件,有的學習基礎農(nóng)事知識,為校外實踐做好了充分準備。出發(fā)前,王曉東老師特意召開動員大會,強調(diào)“要放下架子、撲下身子,真正做些村民需要的事”。

(張旭超 供圖)

文化挖掘:讓鄉(xiāng)土故事“走出去”

“張大爺,您能再講講村里廟會的由來嗎?”“李奶奶,這個木版年畫技藝是從什么時候傳下來的呀?”實踐期間,這樣的對話經(jīng)常出現(xiàn)在隊員們與村民的交流中。為了挖掘當?shù)匚幕爢T們挨家挨戶走訪村里的老人、非遺傳承人、村干部,用錄音、筆記、拍照等方式,詳細記錄下廟會習俗、手工編織、傳統(tǒng)美食制作等10余項具有地域特色的文化元素。

隊員張亞凱在日記中寫道:“當78歲的王爺爺展示木版年畫的制作過程時,我突然明白,這些看似平常的習俗,都是鄉(xiāng)村的‘根’。”為了讓這些文化“活起來”,團隊利用專業(yè)所長,將收集到的資料翻譯成英文。為日后鄉(xiāng)村旅游、對外交流提供了宣傳載體。

(王坤供圖)

英語課堂:讓知識之光照亮鄉(xiāng)村

“Hello!What'syourname?”7月3日上午,前物頭村村委會的活動室里傳來朗朗的英語聲。這是紅星夢之隊開設的第一堂公益英語課,20多名村里的孩子。

小組以趣味教學為主,通過動畫片段、單詞卡片、情景對話等方式,教授基礎詞匯和簡單句型。

兩周里,團隊累計開展5次英語課。他們還制作了《鄉(xiāng)村實用英語手冊》,收錄了100句日常用語和20個農(nóng)業(yè)相關詞匯,方便村民課后學習。村民李大姐笑著說:“以前總覺得英語離我們很遠,現(xiàn)在跟著孩子們學了幾句,說不定以后家里的桃子能賣到更遠的地方呢!”

(王坤供圖)

基層融入:用腳步丈量鄉(xiāng)村溫度

除了文化和教育工作,隊員們還主動參與村務協(xié)助和農(nóng)事勞動,沉浸式體驗鄉(xiāng)村生活。每天清晨,他們跟著村干部一起整理檔案、錄入村民信息,協(xié)助完成了村里的醫(yī)保登記核對工作;下午則走進田間,幫村民摘桃子、除草、澆水。

在果園里,隊員陳梓瀚第一次體驗了摘桃,雖然汗水浸濕了衣服,手指被桃毛扎得發(fā)癢,但他覺得很有意義:“以前在超市買桃,只知道價格,現(xiàn)在才明白每顆桃子都來之不易。農(nóng)民伯伯教我們怎么判斷桃子熟沒熟,怎么摘才不損傷果樹,這些都是課本上學不到的知識。”這種“接地氣”的實踐,讓隊員們更深刻地理解了鄉(xiāng)村振興的內(nèi)涵——不僅要靠產(chǎn)業(yè)和技術,更要靠對土地的熱愛和對農(nóng)民的共情。

實踐感悟:青春與鄉(xiāng)村的雙向奔赴

7月10日,實踐活動接近尾聲。隊員們在村委會舉辦了一場小型成果展示會,展出了雙語宣傳手冊初稿、英語課照片和村民的學習反饋。看著自己的付出有了實實在在的成果,大家既自豪又不舍。

“這次實踐讓我明白,鄉(xiāng)村振興不是一句口號,而是需要我們用專業(yè)能力去一點點推動的事。”隊長張旭超說。隊員彭川則感慨道:“我們來的時候想‘為鄉(xiāng)村做些什么’,離開時才發(fā)現(xiàn),是鄉(xiāng)村教會了我們更多——堅韌、淳樸、對土地的敬畏。”

指導老師王曉東對團隊的表現(xiàn)給予了肯定:“這些年輕人用行動證明,當代大學生能吃苦、肯擔當。他們不僅為鄉(xiāng)村帶來了幫助,更在實踐中成長了自己,這正是‘三下鄉(xiāng)’活動的意義所在。”

未來展望:讓實踐成果持續(xù)發(fā)光

團隊成員表示,雖然實踐結束了,但他們與前物頭村的聯(lián)系不會斷:“我們會繼續(xù)完善雙語宣傳手冊,爭取幫村里聯(lián)系更多外銷渠道;還會通過線上方式,繼續(xù)為孩子們輔導英語。”

此次滑州鄉(xiāng)村實踐,是河南工業(yè)大學學子服務基層的一個縮影。通過青春力量與鄉(xiāng)村需求的精準對接,不僅為前物頭村帶來了實際助力,更讓青年學生在鄉(xiāng)土大地上找到了成長的坐標。正如隊員們在實踐日志中寫的:“鄉(xiāng)村振興的路上,我們不是旁觀者,而是參與者、推動者。讓青春之花綻放在祖國最需要的地方,這是我們的責任,也是我們的榮光。”

撰稿人:張旭超

攝影人員:王坤

三下鄉(xiāng)推薦

- 河南工業(yè)大學紅星夢之隊深耕滑州鄉(xiāng)村實踐以青春之力繪就振興畫卷

- 2025-09-18

- 青春助力鄉(xiāng)村行,情暖孤寡老人心

- 2025-09-18

- 智探巖心,先鋒筑夢

- 2025-09-17

- 閱讀

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺