多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

聚焦拜城縣棉區!實踐團實測驗證低碳模式碳減排效益

- 發布時間:2025-08-31 閱讀:

- 來源:多彩大學生網

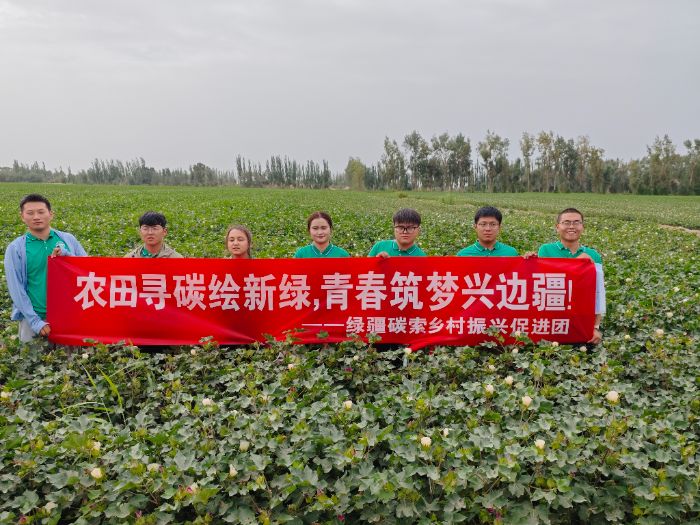

近日,塔里木大學“棉海碳尋・青耘綠疆”實踐團深入拜城縣棉區,通過實地測量與數據對比,驗證棗棉間作、果園覆草等低碳模式的碳減排效益,為南疆棉區技術選型提供科學依據。

在拜城縣某規模化棉田,實踐團設置了“傳統單作區”“棗棉間作區”“果園覆草區”三個試驗區域,成員們每天定時記錄各區域的農機作業時長、化肥農藥使用量,同時采集土壤、作物樣本,在臨時搭建的“田間實驗室”檢測碳含量。“我們用專業儀器測量發現,棗棉間作區的土壤有機碳含量比傳統單作區高1.2個百分點,這意味著固碳效果更明顯。”生物學專業學生李田甜一邊記錄數據,一邊向棉農解釋檢測結果。

拜城縣棉農多以家庭種植為主,對低碳模式的投入產出比尤為關注。實踐團成員結合實測數據,為棉農算了一筆“明白賬”:以一畝棉田為例,采用棗棉間作模式,雖然前期需投入棗樹幼苗成本,但每年可減少氮肥支出約80元,同時棉花產量穩定,紅棗還能帶來額外收入,3年即可收回成本。“以前擔心新技術不劃算,現在有數據支撐,我放心多了。”棉農王國強決定明年在自家5畝棉田嘗試棗棉間作。

截至目前,團隊已在拜城縣完成6個棉田地塊的實測,收集有效數據300余組。下一步,團隊將對數據進行系統分析,為《南疆棉區低碳種植現狀與對策報告》補充案例支撐。

在拜城縣某規模化棉田,實踐團設置了“傳統單作區”“棗棉間作區”“果園覆草區”三個試驗區域,成員們每天定時記錄各區域的農機作業時長、化肥農藥使用量,同時采集土壤、作物樣本,在臨時搭建的“田間實驗室”檢測碳含量。“我們用專業儀器測量發現,棗棉間作區的土壤有機碳含量比傳統單作區高1.2個百分點,這意味著固碳效果更明顯。”生物學專業學生李田甜一邊記錄數據,一邊向棉農解釋檢測結果。

拜城縣棉農多以家庭種植為主,對低碳模式的投入產出比尤為關注。實踐團成員結合實測數據,為棉農算了一筆“明白賬”:以一畝棉田為例,采用棗棉間作模式,雖然前期需投入棗樹幼苗成本,但每年可減少氮肥支出約80元,同時棉花產量穩定,紅棗還能帶來額外收入,3年即可收回成本。“以前擔心新技術不劃算,現在有數據支撐,我放心多了。”棉農王國強決定明年在自家5畝棉田嘗試棗棉間作。

截至目前,團隊已在拜城縣完成6個棉田地塊的實測,收集有效數據300余組。下一步,團隊將對數據進行系統分析,為《南疆棉區低碳種植現狀與對策報告》補充案例支撐。

三下鄉推薦

- 廣東財貿職業學院“三下鄉”活動:財商教育進社區,護苗成長啟新程

- 2025-09-01

- 畢節學子三下鄉:禁毒知識進鄉村,健康幸福伴鄉親

- 2025-08-31

- 感受自然之美,弘揚滁州文化——赴滁州市瑯琊山與博物館“三下鄉”之旅圓滿落幕

- 2025-08-31

- 廣西師范大學:青春腳步踏瑤鄉村落,楓橋經驗融石牌智慧

- 2025-08-31

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺