多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

窯火青年行:金華博物館陶器尋訪

- 發布時間:2025-08-31 閱讀:

- 來源:窯火青年行尋訪團

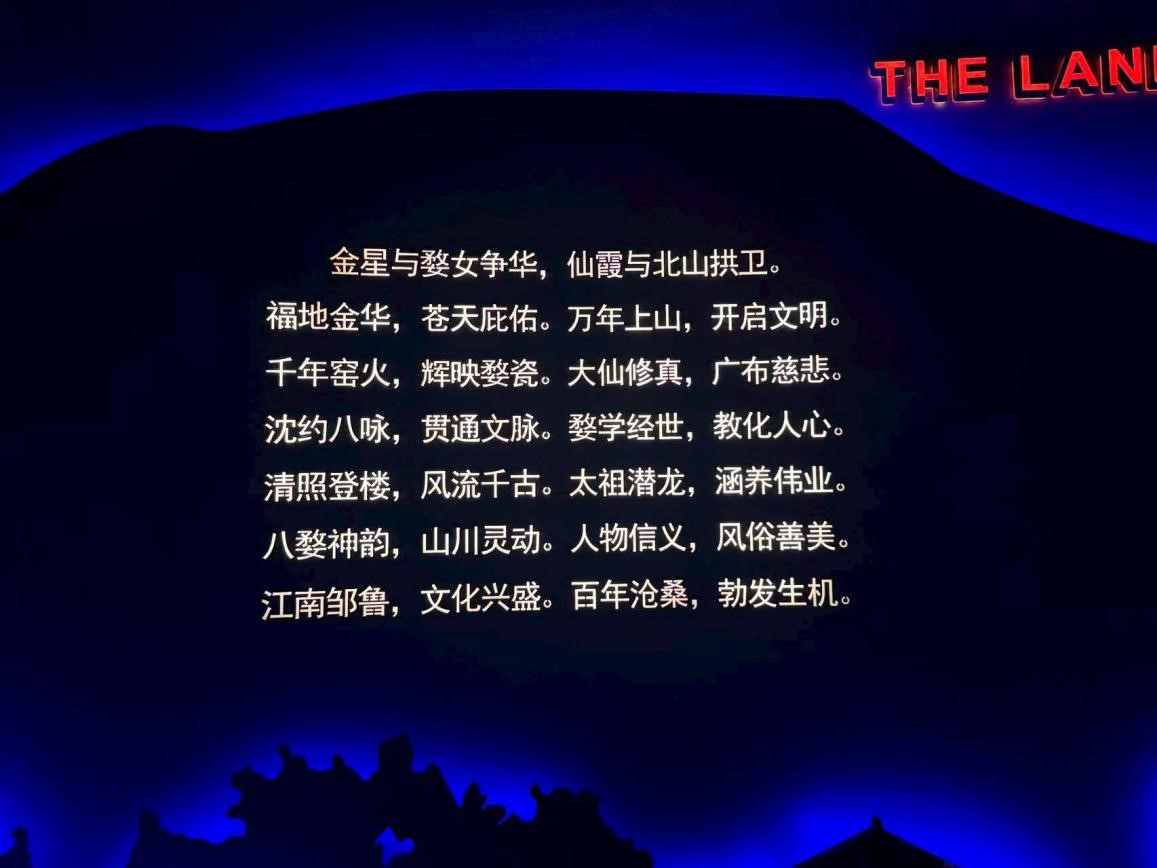

金華市博物館坐落于“金星與婺女爭華,仙霞與北山拱衛”的浙中福地,展廳面積達5883平方米,館藏文物與古籍共7535件/套,其中珍貴文物466件/套。以愛國詩人艾青的鄉土情懷為主線,館內“八婺古韻”常設展區堪稱陶器文化的寶庫,系統呈現了從新石器時代到唐宋時期的陶器發展脈絡,尤其聚焦上山文化彩陶、印紋陶及婺州窯青瓷等核心品類,讓觀眾得以觸摸近萬年陶器文明的溫度。

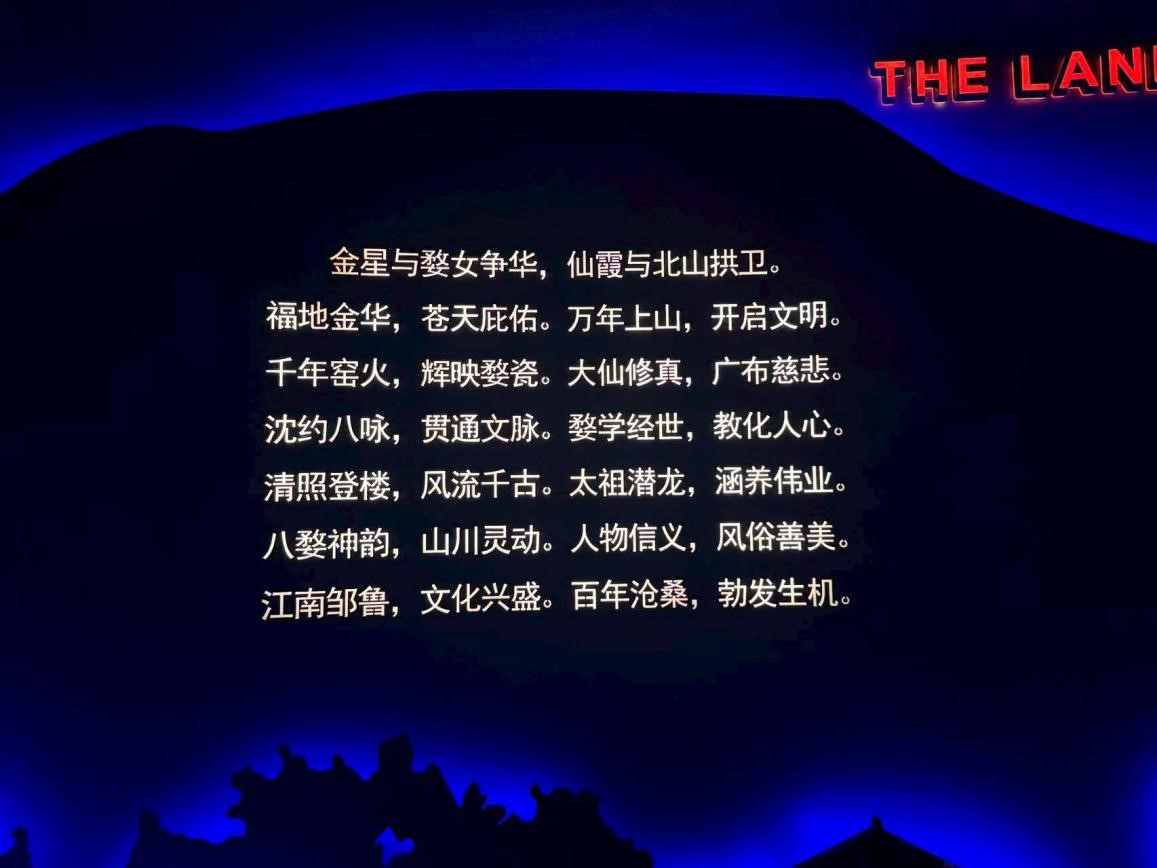

進門直奔“八婺古韻——歷史學視野中的金華大地”展區,在幽暗的環境中一段文字亮眼。

“千年窯火,輝映婺瓷”,在這座城市生活了十年,除了“世界義烏”“亞洲橫店”“中國東陽”之外,我發現自己對于金華的了解僅限于“金華火腿”、“婺劇”以及“小鄒魯”之稱,竟沒想到金華的瓷器也是如此出彩。

金華上山文化是浙江地區最早的新石器時期考古學文化,以浦江上山遺址命名,主要分布在錢塘江上游的金衢盆地及其周邊地區。它是世界稻作農業文明起源地、中國村落文化發祥地及世界最早彩陶的發現地,見證了人類走向文明的重要一步。義烏橋頭遺址出土的9000年前太陽紋彩陶,比甘肅大地灣彩陶早約1000年,其紅衣陶胎與神秘圖符(如卦象紋)開啟中國東南彩陶傳統,紋飾母題在跨湖橋、良渚文化中延續,改寫了“彩陶源于黃河”的傳統認知。

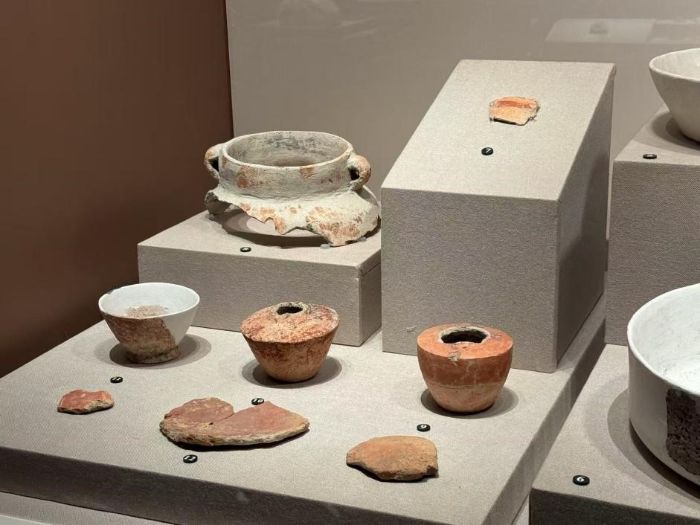

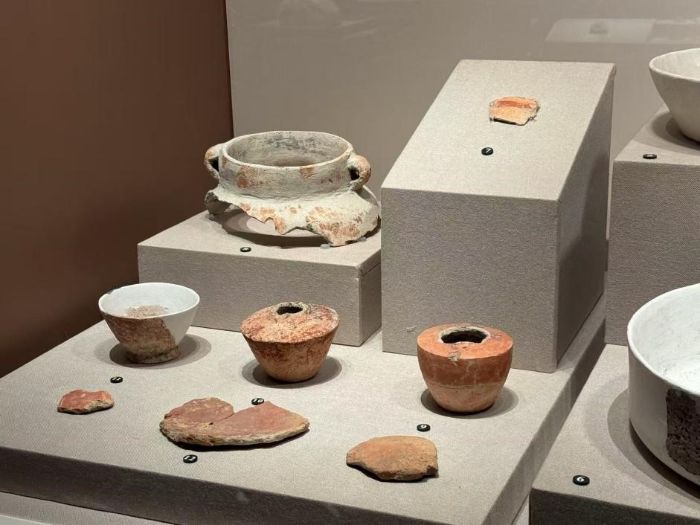

上山文化出土的陶器多為“夾碳紅衣陶”,火候低,質地疏松,器型簡單,與古老的年代相吻合。制陶工藝以原始的“泥片貼筑、泥條拼接”為主,旁邊有用手觸摸感受陶器紋理與拼接還原瓷器的互動環節,用雙手感受近萬年智慧的沉淀。

再往前走,是古越人創造的文化遺物之一,印紋陶,從新石器晚期起就流行于東南沿海地區,紋路為方格紋、曲折紋并附加堆有泥條弦紋等,部分在制作時摻和瓷土,胎質堅硬并呈灰白或深灰色;有些產品外表涂有黑色石灰釉,是原始青瓷的雛形,有“樸素沉實”之感。西周中期,原始瓷數量增多,越加精致。

婺州窯創燒于東漢,成熟于六朝,鼎盛于唐宋。學界普遍認為,婺州窯在唐代以前僅次于越窯,是我國南北六大青瓷窯系之一。唐宋時期,婺州窯瓷器不斷外銷,形成了規模龐大的窯系。

至秦漢六朝時期,金華陶瓷產品進入青瓷時代。成為中國南北六大青瓷產地之一,塘雅鎮的“五渠塘窯”是這一時期的主要窯口。與此同時,金華已經開始青瓷冶煉與鑄造。兩漢六朝時期,厚葬的習俗在民間流行,隨葬瓷器仿制現世財富,灶、豬圈和羊圈等明器造型豐富。

青釉瓷狗圈,西晉文物淺腹斜收,平底,內底捏塑有一只用后爪往頭部撓癢姿態的狗,憨態可掬。小狗的毛發紋理、肢體動態被刻畫得細致入微,既反映了兩漢六朝時期厚葬習俗下“明器仿制現世財富”的風尚,更讓千年前的生活場景躍然眼前。它不僅是實用與藝術的結合,更是古人“事死如事生”觀念的鮮活物證。

唐宋時期,伴隨著堆塑工藝的成熟,婺窯的發展達到頂峰。金華的宋墓中發現不少精美的陶器陪葬用具,暢銷全國的鐵店窯也在此時創立。

此罐體上密布著形態各異的動物與人物形象:有的侍從捧物而立,有的瑞獸昂首蹲坐,還有的樂伎吹奏樂器,熱鬧的場景仿佛在演繹一場跨越生死的儀式。該罐體上有眾多動物和人物形象,形態各異,展現了當時的喪葬文化與宗教信仰。堆塑的各種形象寓意著對死者的祝福和對來世美好生活的祈愿,營造了熱鬧的場景,也反映了當時工匠的高超技藝與豐富的想象力。

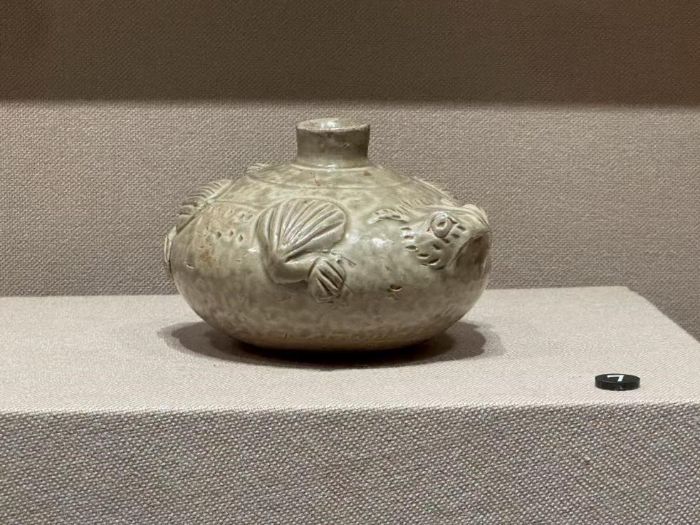

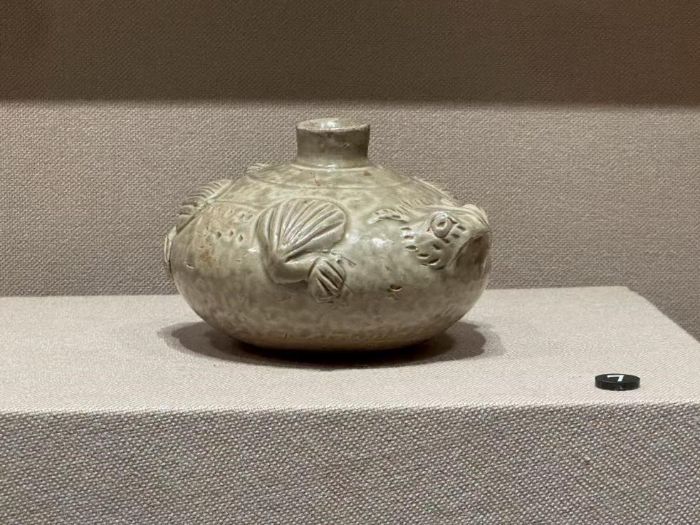

這件瓷器呈現出獨特的藍綠色,是在燒制過程中窯內溫度發生變化,釉料中的金屬氧化物發生復雜的化學反應而成,造型小巧,可能是用于傾倒液體的生活器具。

金華陶器最鮮明的特色是“開創性”。上山文化不僅是世界稻作農業文明起源地,更以夾碳紅衣陶和太陽紋彩陶開啟中國東南彩陶傳統。陶器中羼合稻殼的工藝,將農業生產與手工業緊密結合,形成獨特的“稻作-制陶”文明體系,為后續長江流域文明發展奠定基礎。

印紋陶向原始青瓷的演進,展現了金華陶器“承前啟后”的特色。通過摻和瓷土、施加石灰釉等技術探索,金華成為陶器向瓷器過渡的關鍵區域,為婺州窯成為“南北六大青瓷窯系之一”埋下伏筆。這種技術迭代不是斷裂式的飛躍,而是一代代工匠在實踐中積累的智慧結晶。

金華陶器始終與人文生活深度綁定。兩漢六朝的明器仿造現世灶、豬圈等生活場景,讓陶器成為民俗的載體;唐宋婺州窯的堆塑、窯變工藝,將實用功能與信仰表達結合,使器物成為連接生死、溝通人神的媒介。從日常炊飲到精神寄托,陶器始終是金華文化的“活化石”。

從萬年上山的第一縷窯火,到唐宋婺州窯的鼎盛輝煌,金華市博物館的陶器不僅是文物,更是一部鐫刻在泥土與火焰中的文明史。每一件陶器都在訴說:這里的文明,因土而生,因火而旺,更因傳承而不朽。

進門直奔“八婺古韻——歷史學視野中的金華大地”展區,在幽暗的環境中一段文字亮眼。

“千年窯火,輝映婺瓷”,在這座城市生活了十年,除了“世界義烏”“亞洲橫店”“中國東陽”之外,我發現自己對于金華的了解僅限于“金華火腿”、“婺劇”以及“小鄒魯”之稱,竟沒想到金華的瓷器也是如此出彩。

金華上山文化是浙江地區最早的新石器時期考古學文化,以浦江上山遺址命名,主要分布在錢塘江上游的金衢盆地及其周邊地區。它是世界稻作農業文明起源地、中國村落文化發祥地及世界最早彩陶的發現地,見證了人類走向文明的重要一步。義烏橋頭遺址出土的9000年前太陽紋彩陶,比甘肅大地灣彩陶早約1000年,其紅衣陶胎與神秘圖符(如卦象紋)開啟中國東南彩陶傳統,紋飾母題在跨湖橋、良渚文化中延續,改寫了“彩陶源于黃河”的傳統認知。

上山文化出土的陶器多為“夾碳紅衣陶”,火候低,質地疏松,器型簡單,與古老的年代相吻合。制陶工藝以原始的“泥片貼筑、泥條拼接”為主,旁邊有用手觸摸感受陶器紋理與拼接還原瓷器的互動環節,用雙手感受近萬年智慧的沉淀。

再往前走,是古越人創造的文化遺物之一,印紋陶,從新石器晚期起就流行于東南沿海地區,紋路為方格紋、曲折紋并附加堆有泥條弦紋等,部分在制作時摻和瓷土,胎質堅硬并呈灰白或深灰色;有些產品外表涂有黑色石灰釉,是原始青瓷的雛形,有“樸素沉實”之感。西周中期,原始瓷數量增多,越加精致。

婺州窯創燒于東漢,成熟于六朝,鼎盛于唐宋。學界普遍認為,婺州窯在唐代以前僅次于越窯,是我國南北六大青瓷窯系之一。唐宋時期,婺州窯瓷器不斷外銷,形成了規模龐大的窯系。

至秦漢六朝時期,金華陶瓷產品進入青瓷時代。成為中國南北六大青瓷產地之一,塘雅鎮的“五渠塘窯”是這一時期的主要窯口。與此同時,金華已經開始青瓷冶煉與鑄造。兩漢六朝時期,厚葬的習俗在民間流行,隨葬瓷器仿制現世財富,灶、豬圈和羊圈等明器造型豐富。

青釉瓷狗圈,西晉文物淺腹斜收,平底,內底捏塑有一只用后爪往頭部撓癢姿態的狗,憨態可掬。小狗的毛發紋理、肢體動態被刻畫得細致入微,既反映了兩漢六朝時期厚葬習俗下“明器仿制現世財富”的風尚,更讓千年前的生活場景躍然眼前。它不僅是實用與藝術的結合,更是古人“事死如事生”觀念的鮮活物證。

唐宋時期,伴隨著堆塑工藝的成熟,婺窯的發展達到頂峰。金華的宋墓中發現不少精美的陶器陪葬用具,暢銷全國的鐵店窯也在此時創立。

此罐體上密布著形態各異的動物與人物形象:有的侍從捧物而立,有的瑞獸昂首蹲坐,還有的樂伎吹奏樂器,熱鬧的場景仿佛在演繹一場跨越生死的儀式。該罐體上有眾多動物和人物形象,形態各異,展現了當時的喪葬文化與宗教信仰。堆塑的各種形象寓意著對死者的祝福和對來世美好生活的祈愿,營造了熱鬧的場景,也反映了當時工匠的高超技藝與豐富的想象力。

這件瓷器呈現出獨特的藍綠色,是在燒制過程中窯內溫度發生變化,釉料中的金屬氧化物發生復雜的化學反應而成,造型小巧,可能是用于傾倒液體的生活器具。

金華陶器最鮮明的特色是“開創性”。上山文化不僅是世界稻作農業文明起源地,更以夾碳紅衣陶和太陽紋彩陶開啟中國東南彩陶傳統。陶器中羼合稻殼的工藝,將農業生產與手工業緊密結合,形成獨特的“稻作-制陶”文明體系,為后續長江流域文明發展奠定基礎。

印紋陶向原始青瓷的演進,展現了金華陶器“承前啟后”的特色。通過摻和瓷土、施加石灰釉等技術探索,金華成為陶器向瓷器過渡的關鍵區域,為婺州窯成為“南北六大青瓷窯系之一”埋下伏筆。這種技術迭代不是斷裂式的飛躍,而是一代代工匠在實踐中積累的智慧結晶。

金華陶器始終與人文生活深度綁定。兩漢六朝的明器仿造現世灶、豬圈等生活場景,讓陶器成為民俗的載體;唐宋婺州窯的堆塑、窯變工藝,將實用功能與信仰表達結合,使器物成為連接生死、溝通人神的媒介。從日常炊飲到精神寄托,陶器始終是金華文化的“活化石”。

從萬年上山的第一縷窯火,到唐宋婺州窯的鼎盛輝煌,金華市博物館的陶器不僅是文物,更是一部鐫刻在泥土與火焰中的文明史。每一件陶器都在訴說:這里的文明,因土而生,因火而旺,更因傳承而不朽。

三下鄉推薦

- 窯火青年行:金華博物館陶器尋訪

- 2025-08-31

- 趣味宣講暖童心,護齒知識伴成長——錦醫口腔醫學院三下鄉團隊深耕云飛幼兒園

- 2025-08-31

- 急救技能進社區,青春守護 “心” 防線——錦州醫科大學三下鄉團隊百官社區宣講紀實

- 2025-08-31

- 赴一場 “星” 約:錦州醫科大學口腔醫學院三下鄉團隊以愛為炬,照亮孤獨癥患兒康復路

- 2025-08-31

- 北湖公園傳 “齒” 語,青春護齒暖民心——口腔醫學院三下鄉團隊調研紀實

- 2025-08-31

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺