多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

政策宣講入鄉野,聽見資助“好聲音”——廣東外語外貿大學南國商學院“東揚隊”突擊隊開展新興資助宣傳活動

- 發布時間:2025-08-29 閱讀:

- 來源:陳俊好

本網訊(通訊員 陳俊好)教育公平是鄉村振興的重要基石,而國家資助政策則是筑牢這一基石的關鍵支撐。為讓偏遠地區家庭充分知曉教育資助政策,打通政策落地 “最后一公里”,7月12日至13日,東揚隊連續兩日走進實踐所,成功舉辦兩場國家資助政策主題宣講會。隊員們化身 “政策翻譯官”,用鄉音話政策、用案例講流程,讓政策走出條文、走進鄉村,為百余戶有需求的家庭送去“聽得懂、用得上”的資助指引。

團隊宣講合照

化身“政策翻譯官”:案例+鄉音讓政策“活”起來

宣講會上,隊員們緊扣群眾最關心的政策細節展開講解。其中,隊員陳詩穎、劉慧怡圍繞生源地助學貸款這一核心內容,進行了細致入微的解讀。從貸款期限的年限規定、還款時間的節點提醒,到申請流程的分步演示,再到所需材料的清單羅列,每一項都講解得清晰明了。為讓聽眾更好理解,她們還結合提前收集的本地家庭案例,用“家長送孩子上學湊學費”的常見場景切入,把貸款利息計算、逾期影響等專業問題轉化為“攢錢還賬”般的通俗表達,確保在場的學生與家長都能聽得懂、記得住,真正讓政策內容走進群眾心里。

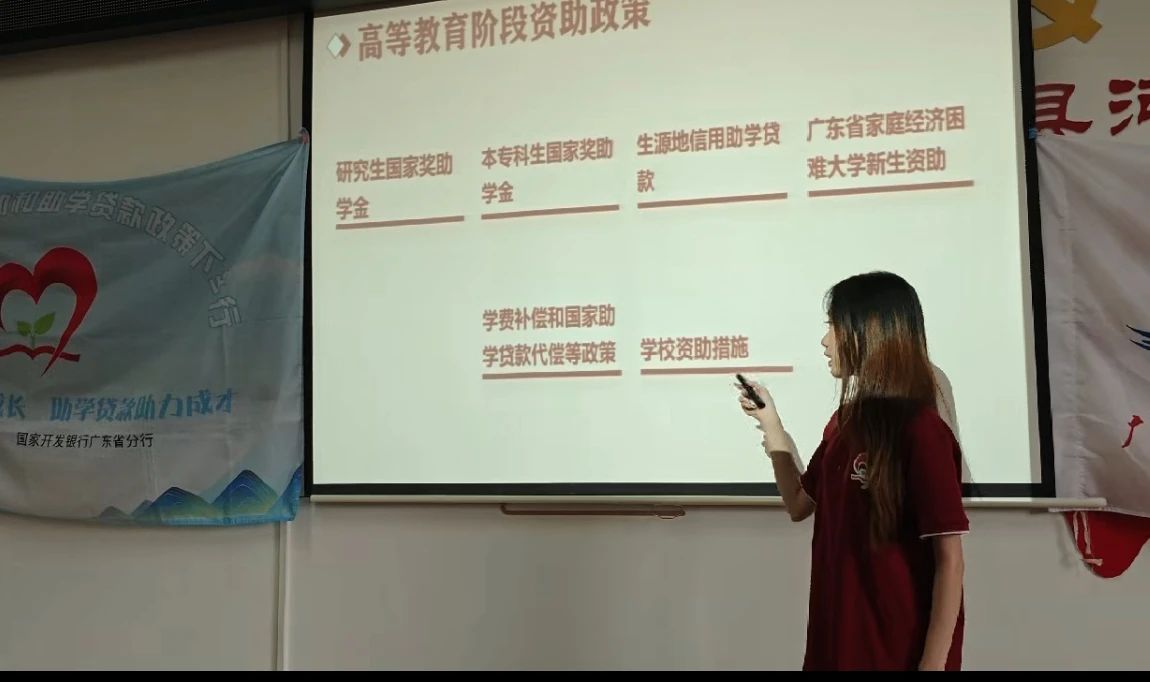

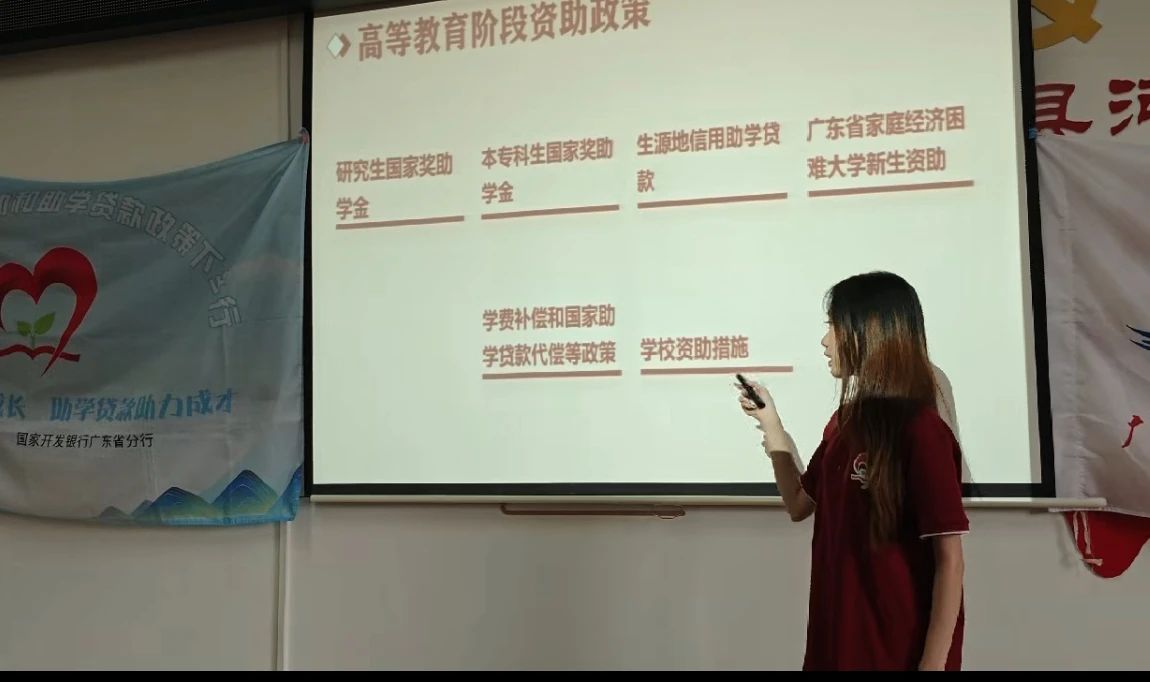

隊員講解政策

這樣的宣講,看似是政策的“翻譯”與“傳遞”,實則意義深遠。對群眾而言,它打破了政策與基層之間的信息壁壘,讓曾經懸空的資助政策變得可感可知,讓更多家庭卸下了學費焦慮,讓孩子的求學路少了一份阻礙;對政策落地而言,它以更易理解的方式推動資助政策從“文件”走向“實踐”,讓國家教育公平的承諾真正觸達最需要的群體,為鄉村教育的均衡發展添了一份助推力;而對隊員們來說,在與群眾的面對面交流中,他們也真切體會到“政策宣講不是單向輸出,而是用真心換真心”,這份實踐經歷讓“服務社會”從抽象的理念變成了具體的行動,也讓青年擔當有了更鮮活的注腳。

團委“搭把手”:從籌備到現場全程添力

這場宣講活動的順利開展,離不開基層組織的有力支撐。頭日宣講時,云浮市新興縣河頭鎮團委便親臨現場指導工作。鎮團委的陳潔琪、梁銘銘兩位同志不僅帶來了基層工作的實踐經驗,更聚焦兩大核心方向,即提升宣講效果與助力后續收尾,為活動“把脈定向”。考慮到東揚隊學生團隊對基層實際情況的了解存在局限,兩人立足云浮鄉村家庭的真實處境,對申請條件中的家庭經濟困難認定標準,以及辦理流程中的材料提交、審核節點等關鍵環節進行了補充說明,有效彌補了學生團隊在政策解讀專業性上的潛在不足。值得關注的是,這份支持并非局限于宣講會現場。早在活動籌備階段,陳潔琪、梁銘銘便主動參與前期保障工作,不僅高效解決了宣講會場地供給問題,更通過村微信群、村委廣播等渠道,精準篩選出有資助需求的學生家長群體,逐戶通知參與,從源頭上保障了宣講會的參與度與針對性。

此次兩場宣講會,不僅讓百余戶家庭明晰了國家資助政策的具體內容,更以“接地氣”的傳播方式讓政策溫度直抵人心。從宏觀來看,活動既契合國家教育扶貧政策的戰略要求,精準回應了貧困地區教育發展中“政策知曉率低”的痛點,為促進教育公平注入了鮮活動力;對參與其中的東揚隊隊員而言,在與基層群眾的面對面交流、與鎮團委同志的協同配合中,他們也深刻體會到了“政策落地需有人搭橋 的社會責任,服務社會的意識與實踐能力得到了實實在在的提升。

如今,宣講會的余溫仍在延續。東揚隊已將宣講材料整理成“政策問答手冊”,由鎮團委協助發放至各村委;針對宣講中收集到的群眾疑問,隊員們也在鎮團委的指導下逐一整理出答復要點。正如一位隊員在總結中所說:“這些政策本就是為群眾設的,我們多走一步、多講一句,就能讓更多孩子不因錢的問題錯過上學路——這便是我們這場宣講最大的意義。”

團隊宣講合照

化身“政策翻譯官”:案例+鄉音讓政策“活”起來

宣講會上,隊員們緊扣群眾最關心的政策細節展開講解。其中,隊員陳詩穎、劉慧怡圍繞生源地助學貸款這一核心內容,進行了細致入微的解讀。從貸款期限的年限規定、還款時間的節點提醒,到申請流程的分步演示,再到所需材料的清單羅列,每一項都講解得清晰明了。為讓聽眾更好理解,她們還結合提前收集的本地家庭案例,用“家長送孩子上學湊學費”的常見場景切入,把貸款利息計算、逾期影響等專業問題轉化為“攢錢還賬”般的通俗表達,確保在場的學生與家長都能聽得懂、記得住,真正讓政策內容走進群眾心里。

隊員講解政策

這樣的宣講,看似是政策的“翻譯”與“傳遞”,實則意義深遠。對群眾而言,它打破了政策與基層之間的信息壁壘,讓曾經懸空的資助政策變得可感可知,讓更多家庭卸下了學費焦慮,讓孩子的求學路少了一份阻礙;對政策落地而言,它以更易理解的方式推動資助政策從“文件”走向“實踐”,讓國家教育公平的承諾真正觸達最需要的群體,為鄉村教育的均衡發展添了一份助推力;而對隊員們來說,在與群眾的面對面交流中,他們也真切體會到“政策宣講不是單向輸出,而是用真心換真心”,這份實踐經歷讓“服務社會”從抽象的理念變成了具體的行動,也讓青年擔當有了更鮮活的注腳。

團委“搭把手”:從籌備到現場全程添力

這場宣講活動的順利開展,離不開基層組織的有力支撐。頭日宣講時,云浮市新興縣河頭鎮團委便親臨現場指導工作。鎮團委的陳潔琪、梁銘銘兩位同志不僅帶來了基層工作的實踐經驗,更聚焦兩大核心方向,即提升宣講效果與助力后續收尾,為活動“把脈定向”。考慮到東揚隊學生團隊對基層實際情況的了解存在局限,兩人立足云浮鄉村家庭的真實處境,對申請條件中的家庭經濟困難認定標準,以及辦理流程中的材料提交、審核節點等關鍵環節進行了補充說明,有效彌補了學生團隊在政策解讀專業性上的潛在不足。值得關注的是,這份支持并非局限于宣講會現場。早在活動籌備階段,陳潔琪、梁銘銘便主動參與前期保障工作,不僅高效解決了宣講會場地供給問題,更通過村微信群、村委廣播等渠道,精準篩選出有資助需求的學生家長群體,逐戶通知參與,從源頭上保障了宣講會的參與度與針對性。

此次兩場宣講會,不僅讓百余戶家庭明晰了國家資助政策的具體內容,更以“接地氣”的傳播方式讓政策溫度直抵人心。從宏觀來看,活動既契合國家教育扶貧政策的戰略要求,精準回應了貧困地區教育發展中“政策知曉率低”的痛點,為促進教育公平注入了鮮活動力;對參與其中的東揚隊隊員而言,在與基層群眾的面對面交流、與鎮團委同志的協同配合中,他們也深刻體會到了“政策落地需有人搭橋 的社會責任,服務社會的意識與實踐能力得到了實實在在的提升。

如今,宣講會的余溫仍在延續。東揚隊已將宣講材料整理成“政策問答手冊”,由鎮團委協助發放至各村委;針對宣講中收集到的群眾疑問,隊員們也在鎮團委的指導下逐一整理出答復要點。正如一位隊員在總結中所說:“這些政策本就是為群眾設的,我們多走一步、多講一句,就能讓更多孩子不因錢的問題錯過上學路——這便是我們這場宣講最大的意義。”

三下鄉推薦

- 晨光入萬家,溫暖護童心——“心靈彩繪,暖陽行動”三下鄉社會實踐團隊開展困境兒童走訪活動

- 8月,“心靈彩繪,暖陽行動”三下鄉社會實踐團隊聯合金銀川路街道辦事處,對轄區內困境兒童及流動兒童家庭開展《加強困境兒童關愛

- 2025-08-29

- 閩彣承傳文脈,童行守護根魂

- 7月28日至8月8日,青島工學院“閩彣童行——共護閩根暖伢計劃”實踐團深入福建省三明市沙縣區夏茂鎮,在洋元村、俞邦村及文昌宮等

- 2025-08-29

- 紅果筑夢 柿鄉振興——哈爾濱理工大學榮成學院學子助力鄉村振興

- 在鄉村振興戰略深入推進、特色農業蓬勃發展的時代背景下,哈爾濱理工大學赴山東省濱州市博興縣西紅柿之鄉調研暑期社會實踐團積極

- 2025-08-29

- 家門口的“生態課堂”開講啦!南郵學子為鄉村孩子建立起“沒有圍墻的校園”

- 2025年7月7日至25日,南京郵電大學“七彩假期情暖童心”志愿服務團隊深入江蘇省宿遷市泗洪縣車門鄉與石集鄉開展暑期實踐活動。

- 2025-08-29

- 江海潮“生”,青春力行 | 海洋學院“江海潮生”實踐團長江沿岸行紀實

- 日前,河海大學海洋學院“江海潮生”實踐團赴長江沿岸南京段,開展為期七天的暑期社會實踐活動,通過水質監測、產業調研與社區宣

- 2025-08-29

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺