多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

遼寧工業大學交叉科學學院知行企航隊暑期“三下鄉”從“紅橋”精神到“智造”高地

- 發布時間:2025-08-10 閱讀:

- 來源:遼寧工業大學交叉科學學院知行企航隊

為積極響應暑期“三下鄉”社會實踐關于基層服務進企業的號召,探尋百年工業精神與當代智能制造技術,強化學生的專業知識應用能力,提升大學生的綜合素質。遼寧工業大學交叉科學學院“知行企航”隊于8月1日至8月7日,走進河北省秦皇島市中鐵山橋集團有限公司,開展“知行企航-大學生企業實踐淬煉”社會實踐活動。

“領路先行,盡善盡美”

在講解員的帶領下隊員們一步步揭開山橋歲月的面紗,“中鐵山橋是因鐵路而誕生,由造橋而起家的。”中鐵山橋是我國第一家制造鋼橋和鐵路道岔的公司,橫跨了3個世紀,推動了中國鐵路的發展。山橋參與并搭建了世界第一高橋—北盤江大橋、世界最長跨海大橋—港珠澳大橋,讓一座座大橋穿越百年山河。

山橋不僅是“道岔的故鄉”,更是紅色工業的發源地。當年王盡美化名來到這里,組織工人運動,創建了企業最早的黨組織,點燃了中國紅色的星星之火。看著墻上的文字,聽著人們用熱血書寫的故事,隊員們凝望著這些由熱血與鋼鐵共同鑄就的文字,一種源自靈魂深處的崇敬與震撼,如電流般從指尖直抵心房。

(圖為隊員聆聽講解員介紹。王碩 攝) 一、技術升級,見多樣道岔

帶著從山橋紅色歷史中汲取的精神力量,團隊成員們走進中鐵山橋道岔車間,將“三下鄉”實踐課堂搬到了企業的技術現場。在展示區域,隊員們專注聽取企業工程師的系統講解,全面認識道岔這一鐵路咽喉的關鍵作用。工程師重點介紹了道岔的基本結構、工作原理以及常見類型在不同鐵路線路中的應用。隊員們目睹車間展出的道岔樣品和生產流程圖片,直觀感受到其代表的技術水平和產品已居“國內領先、世界一流”位置,出口區域廣泛分布于世界各地。隊員們對工程師描述的精密制造要求和創新攻堅歷程體會更深。隊員們清晰認識到,正是秉持了如王盡美等先驅注入的實干基因與嚴謹精神,山橋人才能將千噸鋼鐵化作毫米級精度的可靠設備,這跨越時空的工業奇跡,是隊員們在“三下鄉”社會實踐中親眼見證的,更是紅色精神化為大國重器的生動注腳。

(圖為隊員傾聽工程師講解。王碩 攝) 二、智造引擎,識萬鈞工法

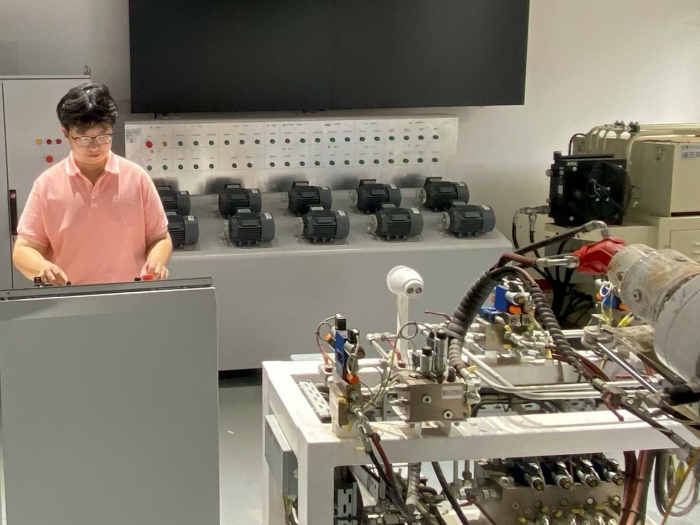

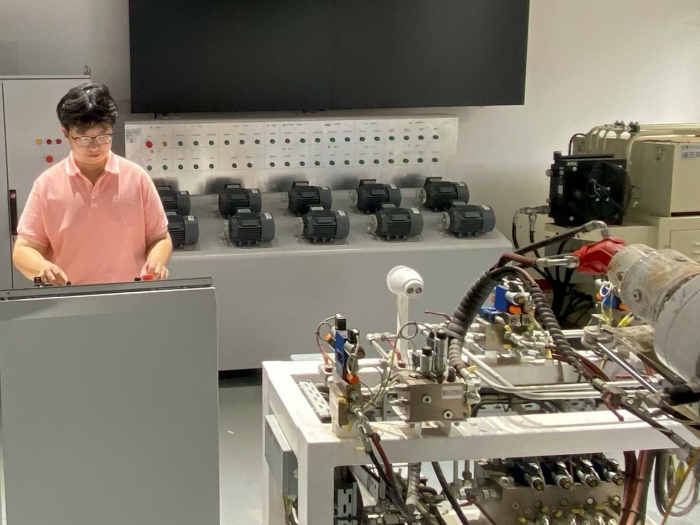

團隊成員們在工程師的帶領下走進了智能化的制造區域,見證了焊接機器人的精準高效。隊員們專注地觀察著機器人,工程師詳細講解其如何在鋼軌、橋梁等大型構件上實現焊縫均勻且美觀,并保持極高的重復精度。隨后,針對隧道掘進的核心裝備—盾構機,工程師深入解析了其刀盤系統焊接的獨特工藝。雖然機器人可勝任高強度、高風險或高精度的重復作業,但復雜決策、創新設計及現場應急處置仍需依靠工程師的智慧與經驗。這次參觀讓隊員們深刻感受到智能化技術如何變革傳統制造模式。隊員們望著焊接機器人流暢劃出的火紅星弧,聆聽著盾構機操作臺傳回的深沉嗡鳴,圍聚在操控界面的藍光屏前久久未散。

(圖為隊員體驗操控小型盾構機。王碩 攝) 三、座談解惑,話人才成長

在對企業運營及崗位技能要求形成初步認知的基礎上,企業人力資源部經理與實踐隊員們進行了面對面的深入交流,全面解讀了企業的選才標準。在交流過程中,“知行企航”調研組同步提交了《企業現狀及未來規劃調查問卷》,就崗位需求、核心能力缺口及人才儲備方向等關鍵議題,征詢了經理的專業意見。當話題轉向職業發展與就業時,隊員們積極圍繞求職準備、能力提升和職業路徑展開熱烈的探討。經理結合問卷反饋的行業趨勢和多年的選才經驗,提出了針對性的建議:“在校期間應主動尋求實習和競賽等實踐平臺的鍛煉機會,持續關注行業前沿技術動態,以培養前瞻性思維;同時,要有意識地注重溝通表達與團隊合作等核心職業素養的日常積累,這樣才能有效提升未來的就業競爭力,為順利步入職場奠定堅實的基礎。”

(圖為隊員參加調研座談會。王碩 攝) 遼寧工業大學知行企航隊在“三下鄉”社會實踐活動中,深入中鐵山橋集團有限公司的生產一線,開展了一次實踐鍛煉。在了解智能焊接機器人時,隊員們運用智能仿真技術的邏輯,觀察機器人執行焊接任務,并將《三維實體造型》課程中的建模思維與實際模型進行對照;在盾構機車間,隊員們借助《工程力學》的理論知識,更好地理解了大型刀盤結構與焊接應力的內在聯系。

此次“企航”之行,不僅將課堂所學的理論知識與交叉科學學院課程體系下的核心能力有效應用于生產實踐,深刻認識到學業與企業需求的緊密關聯,從而明確了大學生未來職業發展的方向。更為重要的是,這次實踐讓大家深刻領悟到如何將課本知識轉化為支撐中國制造的真才實學。同時,此次實踐也促使每位隊員開始認真思考,如何通過腳踏實地的努力,成長為新時代所需的堅實基礎之“磚”,貢獻出青年應有的力量。(通訊員 徐澤寧 馬曉萌 張志博 于敬涵)

“領路先行,盡善盡美”

在講解員的帶領下隊員們一步步揭開山橋歲月的面紗,“中鐵山橋是因鐵路而誕生,由造橋而起家的。”中鐵山橋是我國第一家制造鋼橋和鐵路道岔的公司,橫跨了3個世紀,推動了中國鐵路的發展。山橋參與并搭建了世界第一高橋—北盤江大橋、世界最長跨海大橋—港珠澳大橋,讓一座座大橋穿越百年山河。

山橋不僅是“道岔的故鄉”,更是紅色工業的發源地。當年王盡美化名來到這里,組織工人運動,創建了企業最早的黨組織,點燃了中國紅色的星星之火。看著墻上的文字,聽著人們用熱血書寫的故事,隊員們凝望著這些由熱血與鋼鐵共同鑄就的文字,一種源自靈魂深處的崇敬與震撼,如電流般從指尖直抵心房。

(圖為隊員聆聽講解員介紹。王碩 攝)

帶著從山橋紅色歷史中汲取的精神力量,團隊成員們走進中鐵山橋道岔車間,將“三下鄉”實踐課堂搬到了企業的技術現場。在展示區域,隊員們專注聽取企業工程師的系統講解,全面認識道岔這一鐵路咽喉的關鍵作用。工程師重點介紹了道岔的基本結構、工作原理以及常見類型在不同鐵路線路中的應用。隊員們目睹車間展出的道岔樣品和生產流程圖片,直觀感受到其代表的技術水平和產品已居“國內領先、世界一流”位置,出口區域廣泛分布于世界各地。隊員們對工程師描述的精密制造要求和創新攻堅歷程體會更深。隊員們清晰認識到,正是秉持了如王盡美等先驅注入的實干基因與嚴謹精神,山橋人才能將千噸鋼鐵化作毫米級精度的可靠設備,這跨越時空的工業奇跡,是隊員們在“三下鄉”社會實踐中親眼見證的,更是紅色精神化為大國重器的生動注腳。

(圖為隊員傾聽工程師講解。王碩 攝)

團隊成員們在工程師的帶領下走進了智能化的制造區域,見證了焊接機器人的精準高效。隊員們專注地觀察著機器人,工程師詳細講解其如何在鋼軌、橋梁等大型構件上實現焊縫均勻且美觀,并保持極高的重復精度。隨后,針對隧道掘進的核心裝備—盾構機,工程師深入解析了其刀盤系統焊接的獨特工藝。雖然機器人可勝任高強度、高風險或高精度的重復作業,但復雜決策、創新設計及現場應急處置仍需依靠工程師的智慧與經驗。這次參觀讓隊員們深刻感受到智能化技術如何變革傳統制造模式。隊員們望著焊接機器人流暢劃出的火紅星弧,聆聽著盾構機操作臺傳回的深沉嗡鳴,圍聚在操控界面的藍光屏前久久未散。

(圖為隊員體驗操控小型盾構機。王碩 攝)

在對企業運營及崗位技能要求形成初步認知的基礎上,企業人力資源部經理與實踐隊員們進行了面對面的深入交流,全面解讀了企業的選才標準。在交流過程中,“知行企航”調研組同步提交了《企業現狀及未來規劃調查問卷》,就崗位需求、核心能力缺口及人才儲備方向等關鍵議題,征詢了經理的專業意見。當話題轉向職業發展與就業時,隊員們積極圍繞求職準備、能力提升和職業路徑展開熱烈的探討。經理結合問卷反饋的行業趨勢和多年的選才經驗,提出了針對性的建議:“在校期間應主動尋求實習和競賽等實踐平臺的鍛煉機會,持續關注行業前沿技術動態,以培養前瞻性思維;同時,要有意識地注重溝通表達與團隊合作等核心職業素養的日常積累,這樣才能有效提升未來的就業競爭力,為順利步入職場奠定堅實的基礎。”

(圖為隊員參加調研座談會。王碩 攝)

此次“企航”之行,不僅將課堂所學的理論知識與交叉科學學院課程體系下的核心能力有效應用于生產實踐,深刻認識到學業與企業需求的緊密關聯,從而明確了大學生未來職業發展的方向。更為重要的是,這次實踐讓大家深刻領悟到如何將課本知識轉化為支撐中國制造的真才實學。同時,此次實踐也促使每位隊員開始認真思考,如何通過腳踏實地的努力,成長為新時代所需的堅實基礎之“磚”,貢獻出青年應有的力量。(通訊員 徐澤寧 馬曉萌 張志博 于敬涵)

三下鄉推薦

- 華僑大學“俚頗薪火”實踐團 探訪迤沙拉,解鎖古村振興密碼

- 2025年暑期,華僑大學“俚頗薪火”實踐團踏上了前往迤沙拉村的旅程,帶著對鄉村振興的好奇與期待

- 2025-08-10

- 遼寧工業大學交叉科學學院知行企航隊暑期“三下鄉”從“紅橋”精神到“智造”高地

- “知行企航隊”誕生于遼寧工業大學交叉科學學院,是一支由不同專業背景學生組成的實踐團隊。我們以“知行合一、助力遠航”為核心

- 2025-08-10

- 青春三下鄉|用愛牽起小手,讓陽光照進童心

- 2025-08-10

- 廣西建院學子“三下鄉”:“繪美都安 美在群樂”

- 2025-08-10

- 北京林業大學實踐團赴留壩調研:探尋林下經濟與文化融合新路徑

- 7月16日,北京林業大學“秦韻拾萃丹林藥語”暑期社會實踐團隊抵達留壩縣,正式開啟為期數日的調研之旅。此次實踐旨

- 2025-08-10

-

大學生三下鄉投稿平臺