多彩大學生網,大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

行孝二十載,堅韌如蒲葦 ——“驕楊逐光”社會實踐團走訪長沙縣道德模范余慧敏

發(fā)布時間:2025-07-29 閱讀: 一鍵復制網址

行孝二十載,堅韌如蒲葦

——“驕楊逐光”社會實踐團走訪長沙縣道德模范余慧敏

(通訊員:黃春暉 周倩 王翠榮)蟬鳴聒噪,荷風送香。近日,湘潭大學“驕楊逐光”社會實踐團一行人走進了長沙縣道德模范余慧敏家中,近距離聆聽這位普通女性的人生故事,探尋那些藏在日常瑣碎里的不凡堅守。

余慧敏的故事,始于苦澀的少年時。14歲時父親猝然離世,她壓下對課堂的不舍,收起書包——為讓姐姐求學,稚嫩的她轉身打工,撐起家庭。

婚姻初始,不被接納的酸楚如影隨形。初入婆家,婆婆的筷子總越過她夾給丈夫;她曾盼腹中孩子能融化冷漠,遞出碗筷時,迎來的依舊是冰封般的冷。“我懷著她的親孫子,怎么換不來一絲體諒?” 那時的她,始終想不通。

命運的考驗接踵而至,婆婆突然癱瘓在床。當旁人或許會視之為沉重枷鎖時,余慧敏卻不計前嫌,選擇了日復一日的守護。她每天雷打不動地將婆婆從樓上抱到樓下曬太陽,喂飯、擦身、按摩從無半分懈怠。更難得的是,她懂老人的孤寂,總湊在床邊說些家常,用溫柔話語呵護著婆婆敏感的心靈。最艱難的時刻,連丈夫都紅了眼眶——一次因未能及時換藥,婆婆貼膏藥的地方潰爛化膿,刺鼻的異味彌漫開來,一家人幾乎陷入絕望。可余慧敏咬著牙挺了過來,一遍遍清洗、上藥,硬是讓傷口慢慢愈合。這份數(shù)年如一日的不離不棄,像一縷暖陽,不僅焐熱了婆婆的心,也打動了街坊鄰里。后來她獲評“道德模范”,社區(qū)調研人員上門時,親眼見到癱瘓多年的老人面色紅潤、精神矍鑠——這便是余慧敏最生動的“獎狀”,無需多言,卻足以證明一切。

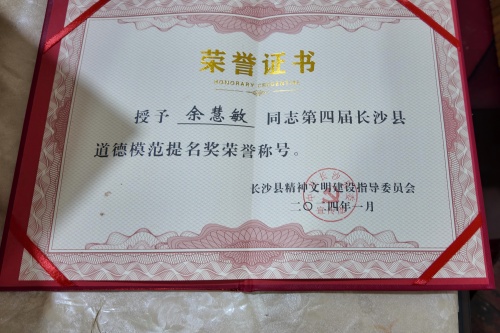

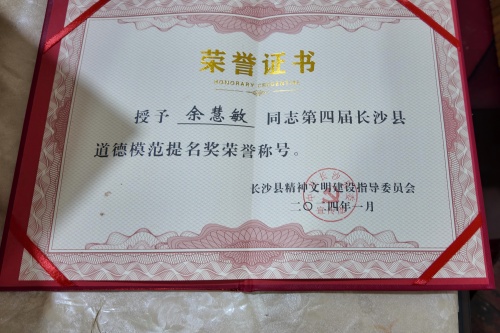

圖1為余慧敏所獲“道德模范”榮譽證書

當實踐團成員問起,是什么力量支撐她在風雨中負重前行二十載,余慧敏的回答簡單得像一捧黃土,卻帶著千鈞分量:“是肩上的責任,更是心里那道坎——做人的底線在那兒,我不能撒手不管。”談及社會中常見的親情糾葛,她總帶著一份通透的平和:“誰家過日子沒本難念的經呢?”沒有激昂的論調,也無刻意的拔高,這份對他人處境的體諒,與始終恪守的自我準則,在歲月打磨中沉淀為最動人的光彩,讓一位平凡女性的身影,在日常瑣碎里站成了令人仰望的人性高度。

圖2為余慧敏和實踐團成員在交流

與余慧敏握手告別時,實踐團成員觸到的不僅是一雙溫暖的手,更是一代母親用半生踐行孝道的脈動。同樣是風華正茂的年紀,她曾為扛起家庭重擔毅然中斷學業(yè),而如今的學子們,正沐浴在政策的護佑下安心求學。但余慧敏用二十年堅守書寫的孝道,恰是比任何物質保障都珍貴的精神養(yǎng)分——那些為癱瘓婆婆擦身換藥的清晨,那些把老人從樓上抱到樓下的黃昏,早已將“孝”字一筆一畫刻進了日常的肌理。當年輕的手掌與那雙布滿老繭卻始終溫柔的手相握,學子們深深讀懂,政策能為生活兜底,而孝道方能為精神鑄魂。這份薪火相傳的孝心,終將讓社會道德的星空長久明亮。

臨別之際,實踐團成員深情地唱起老歌《幸福不會從天降》。這旋律引發(fā)了余慧敏的共鳴,她也欣然分享了自己喜歡的歌曲,大家跟著一同清唱,歌聲傳遞著溫情與力量。

圖3為實踐團成員向余慧敏唱歌

——“驕楊逐光”社會實踐團走訪長沙縣道德模范余慧敏

(通訊員:黃春暉 周倩 王翠榮)蟬鳴聒噪,荷風送香。近日,湘潭大學“驕楊逐光”社會實踐團一行人走進了長沙縣道德模范余慧敏家中,近距離聆聽這位普通女性的人生故事,探尋那些藏在日常瑣碎里的不凡堅守。

余慧敏的故事,始于苦澀的少年時。14歲時父親猝然離世,她壓下對課堂的不舍,收起書包——為讓姐姐求學,稚嫩的她轉身打工,撐起家庭。

婚姻初始,不被接納的酸楚如影隨形。初入婆家,婆婆的筷子總越過她夾給丈夫;她曾盼腹中孩子能融化冷漠,遞出碗筷時,迎來的依舊是冰封般的冷。“我懷著她的親孫子,怎么換不來一絲體諒?” 那時的她,始終想不通。

命運的考驗接踵而至,婆婆突然癱瘓在床。當旁人或許會視之為沉重枷鎖時,余慧敏卻不計前嫌,選擇了日復一日的守護。她每天雷打不動地將婆婆從樓上抱到樓下曬太陽,喂飯、擦身、按摩從無半分懈怠。更難得的是,她懂老人的孤寂,總湊在床邊說些家常,用溫柔話語呵護著婆婆敏感的心靈。最艱難的時刻,連丈夫都紅了眼眶——一次因未能及時換藥,婆婆貼膏藥的地方潰爛化膿,刺鼻的異味彌漫開來,一家人幾乎陷入絕望。可余慧敏咬著牙挺了過來,一遍遍清洗、上藥,硬是讓傷口慢慢愈合。這份數(shù)年如一日的不離不棄,像一縷暖陽,不僅焐熱了婆婆的心,也打動了街坊鄰里。后來她獲評“道德模范”,社區(qū)調研人員上門時,親眼見到癱瘓多年的老人面色紅潤、精神矍鑠——這便是余慧敏最生動的“獎狀”,無需多言,卻足以證明一切。

圖1為余慧敏所獲“道德模范”榮譽證書

當實踐團成員問起,是什么力量支撐她在風雨中負重前行二十載,余慧敏的回答簡單得像一捧黃土,卻帶著千鈞分量:“是肩上的責任,更是心里那道坎——做人的底線在那兒,我不能撒手不管。”談及社會中常見的親情糾葛,她總帶著一份通透的平和:“誰家過日子沒本難念的經呢?”沒有激昂的論調,也無刻意的拔高,這份對他人處境的體諒,與始終恪守的自我準則,在歲月打磨中沉淀為最動人的光彩,讓一位平凡女性的身影,在日常瑣碎里站成了令人仰望的人性高度。

圖2為余慧敏和實踐團成員在交流

與余慧敏握手告別時,實踐團成員觸到的不僅是一雙溫暖的手,更是一代母親用半生踐行孝道的脈動。同樣是風華正茂的年紀,她曾為扛起家庭重擔毅然中斷學業(yè),而如今的學子們,正沐浴在政策的護佑下安心求學。但余慧敏用二十年堅守書寫的孝道,恰是比任何物質保障都珍貴的精神養(yǎng)分——那些為癱瘓婆婆擦身換藥的清晨,那些把老人從樓上抱到樓下的黃昏,早已將“孝”字一筆一畫刻進了日常的肌理。當年輕的手掌與那雙布滿老繭卻始終溫柔的手相握,學子們深深讀懂,政策能為生活兜底,而孝道方能為精神鑄魂。這份薪火相傳的孝心,終將讓社會道德的星空長久明亮。

臨別之際,實踐團成員深情地唱起老歌《幸福不會從天降》。這旋律引發(fā)了余慧敏的共鳴,她也欣然分享了自己喜歡的歌曲,大家跟著一同清唱,歌聲傳遞著溫情與力量。

圖3為實踐團成員向余慧敏唱歌

作者:黃春暉 周倩 王翠榮 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 廣東財經大學智匯鄉(xiāng)興實踐團:用鏡頭鐫刻呂田鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興夏日印記

- 廣東財經大學智匯鄉(xiāng)興實踐團奔赴廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn),開展了為期六天的“呂田夏敘——鄉(xiāng)村振興主題宣傳片拍攝”社會實踐活動,,

- 2025-07-29

- 行孝二十載,堅韌如蒲葦 ——“驕楊逐光”社會實踐團走訪長沙縣道德模范余慧敏

- 近日,湘潭大學“驕楊逐光”社會實踐團走訪長沙縣道德模范余慧敏。她14歲喪父打工供姐,婚姻初期受冷遇,后婆婆癱瘓,仍數(shù)年如一

- 2025-07-29

- 鄉(xiāng)村低碳行:喜觀村低碳環(huán)保實踐調研紀實

- 山東財經大學渝林碳息小隊在7月3日前往喜觀村進行了有關低碳環(huán)保的調研活動,通過對村民的走訪調查深入了解低碳環(huán)保對于鄉(xiāng)村生活

- 2025-07-29

- 青春力量護童心,小手傳遞大安全:騰龍社區(qū)與晴川學子共筑防溺水生命線

- 從 2025 年 7 月 21 日起,武漢晴川學院計算機學院的 “筑夢新翼團” 于武漢市江夏區(qū)騰龍社區(qū)辦開展少兒編程相關的 “三下鄉(xiāng)” 活

- 2025-07-29

- 科“化”潤童心,智“助”啟安瀾 ——安徽師范大學化材學子社區(qū)課堂點亮多彩暑期

- 2025-07-29

- “燃動青春,智啟未來”——華能南京熱電廠調研活動圓滿結束

- 2025-07-29

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺