多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

鮮卑韻里的云吞香與傳承意 ——廣州新華學院中文系分身劇社突擊隊調研小記

發布時間:2025-07-23 閱讀: 一鍵復制網址

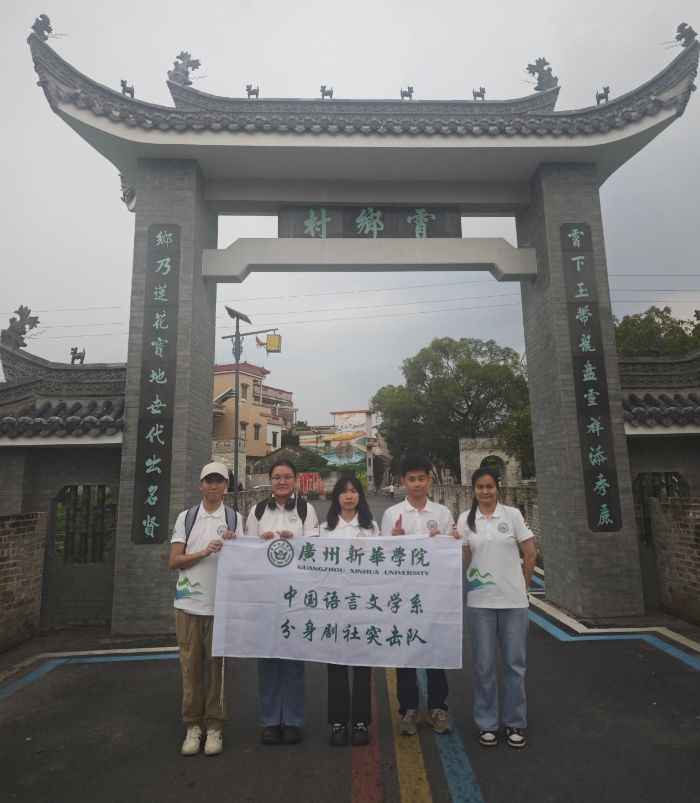

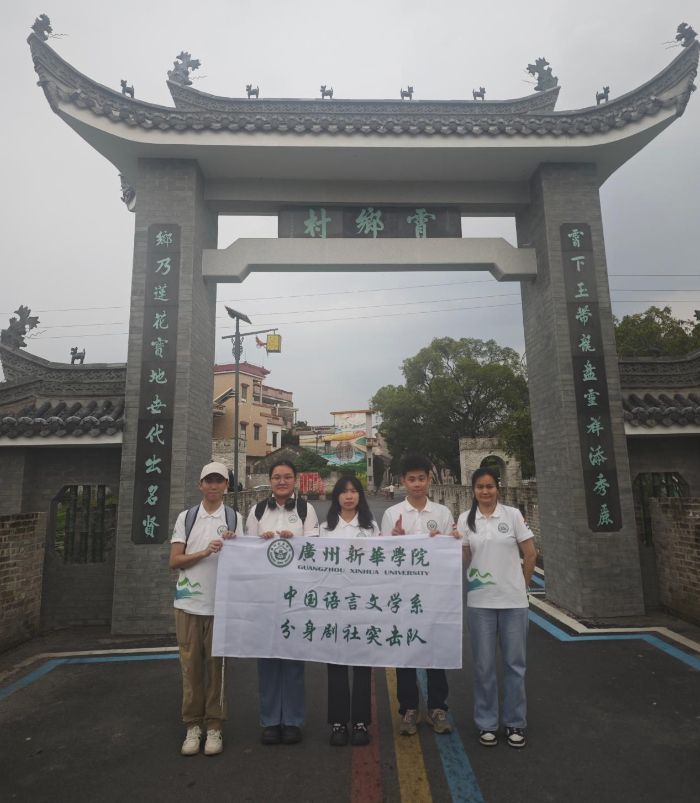

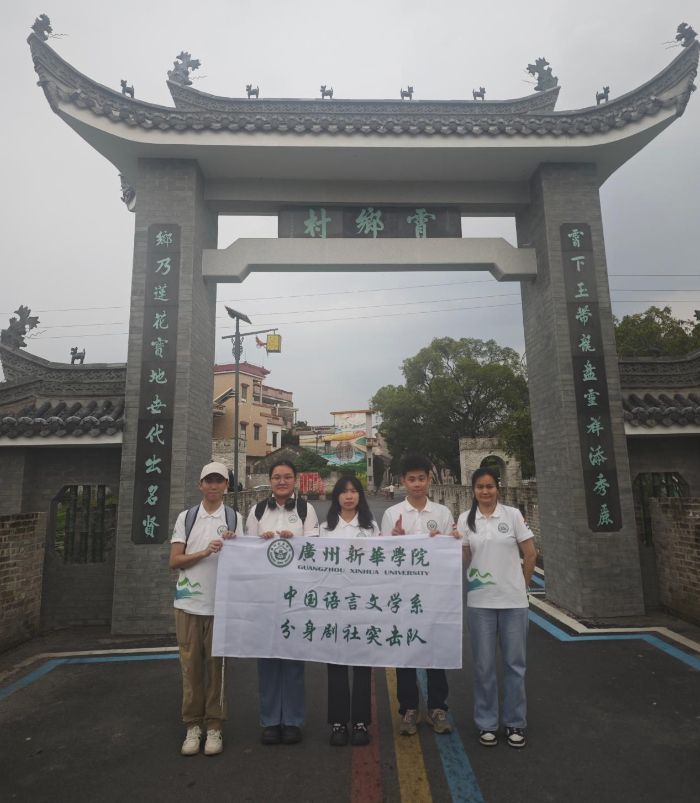

2025年7月21日,廣州新華學院中文系分身劇社突擊隊調研組再次踏入鶴山市龍口鎮霄南鮮卑古村。天色微陰,古村的灰墻黛瓦在柔和的光線下更顯沉靜,一場關于文化根脈的探尋,在這份寧靜中悄然延續。

圖為調研隊成員在霄南村村口牌坊前駐足合影。陳俊威 攝

一、巷陌深處:時光的褶皺

圖為霄南村里的小巷子。陳俊威 攝

沿著巷陌前行,腳步踏在青石板上,發出輕緩的回響。老屋的木門多虛掩著,偶有老人坐在門檻上閉目養神,聽見腳步聲便抬眼望來,目光里帶著古村特有的溫和。巷深處,一縷若有似無的面香與肉鮮漫來,像一條無形的線索,引著調研組走向更深處的煙火。

二、云吞店里:四十年的時光味道

圖為鮮卑特色傳統云吞店的門店照片。陳俊威 攝

老板娘說,這家始創于1980年藏在霄南深處的云吞店,是光利先生(村民尊稱“光叔”)留給古村的味覺記憶。改革開放初期,光叔帶著剛畢業的女兒搭起簡陋店鋪,用一碗“竹杠云吞面”,在北門坊撐起了一片煙火——曾經的店面是村民歇腳閑談的聚集地,龍眼樹下的涼棚里,滿是鄉鄰的笑語,哪怕不進店消費,大家也愛來坐坐,像走親戚般自然。

圖為云吞的照片。陳俊威 攝

圖為鶴山市龍口鎮人民政府給云吞店特色名點的榮譽牌子。陳俊威 攝

一碗云吞上桌,便能懂為何它能留住人心:薄皮如紙,透著粉嫩的肉餡,咬開時,豬扇骨、大地魚與蝦皮熬制的湯底鮮得恰到好處,混著荷塘沖菜的清爽,不膩不燥。素面也見功夫,蔥花與麻油的香,裹著勁道的面條,簡單卻難忘。這味道里,藏著光叔“真材實料、當天鮮作”的規矩,也藏著鮮卑后裔實在的性情。2016年,它獲評鶴山市旅游局舉辦的特色各點選拔大賽的“十大名點”是實至名歸的。

三、霓裳無聲:服飾里的記憶

圖為云吞店老板娘拿著鮮卑服飾的照片。陳俊威 攝

交談間,老板娘轉身從店角的木柜里捧出一件盛裝。 黃綢作底,紫緞勾勒出腰際與領口的輪廓,裙身繡著流轉的云紋,亮片在光線下閃著細碎的光 ——這是當年村里辦鮮卑文化節時,婦女們跳安代舞的行頭。“以前重陽節祭祖,祠堂前的空地就是舞臺,大家穿著這個轉圈圈,裙角飛起來像彩云。”她指尖撫過腰間的繡紋,布料摩挲出細微的聲響,“現在節慶人少了,可這衣裳還留著,盼著哪天能再熱鬧起來。”

四、祖祠舊影:熱鬧的回響

圖為祖祠前的節慶舊照。源女士 攝

照片里,樂隱源公祠的匾額在日光下泛著溫潤的漆色,檐角垂落的銅鈴似還晃著微光。族人們的服飾與云吞店那件同出一脈——男子袍服鑲著玄色回紋邊,女子裙裾繡著流彩云紋,連孩童也裹著迷你盛裝,腰間彩繩隨著舞步輕擺。他們在祠前空地圍成半圓,有人甩著水袖,有人踏著馬步,笑聲混著衣料摩擦的窸窣聲,漫過青石板鋪就的天井。

五、傳承之盼:讓根脈更綿長

調研隊穿行在古村,感受到的是時光沉淀的厚重,也有一絲不易察覺的寂寥。青石板巷少了往日的喧囂,祖祠的門檻許久未被密集的腳步踏過,像光利云吞店這樣堅守傳統的所在,更顯珍貴。

老板娘分享的照片里,藏著古村的過往與溫度;她守著的云吞店,熬著四十年不變的味道。光叔生前常說:“小店養得起家人,便已滿足。”如今,這份滿足里更添了一份期盼——盼著更多人透過這些照片、這碗云吞,知道霄南的故事,讓鮮卑的服飾再被穿起,讓祖祠的熱鬧再被拾起。

傳統文化的生命力,從來不止于堅守,更在于被看見、被記住、被相傳。

撰文 | 陳俊威

圖片 | 分身劇社突擊隊

一審 | 廖羽嫣

二審 | 張心慧

三審 | 朱庭倩

圖為調研隊成員在霄南村村口牌坊前駐足合影。陳俊威 攝

一、巷陌深處:時光的褶皺

圖為霄南村里的小巷子。陳俊威 攝

沿著巷陌前行,腳步踏在青石板上,發出輕緩的回響。老屋的木門多虛掩著,偶有老人坐在門檻上閉目養神,聽見腳步聲便抬眼望來,目光里帶著古村特有的溫和。巷深處,一縷若有似無的面香與肉鮮漫來,像一條無形的線索,引著調研組走向更深處的煙火。

二、云吞店里:四十年的時光味道

圖為鮮卑特色傳統云吞店的門店照片。陳俊威 攝

老板娘說,這家始創于1980年藏在霄南深處的云吞店,是光利先生(村民尊稱“光叔”)留給古村的味覺記憶。改革開放初期,光叔帶著剛畢業的女兒搭起簡陋店鋪,用一碗“竹杠云吞面”,在北門坊撐起了一片煙火——曾經的店面是村民歇腳閑談的聚集地,龍眼樹下的涼棚里,滿是鄉鄰的笑語,哪怕不進店消費,大家也愛來坐坐,像走親戚般自然。

圖為云吞的照片。陳俊威 攝

圖為鶴山市龍口鎮人民政府給云吞店特色名點的榮譽牌子。陳俊威 攝

一碗云吞上桌,便能懂為何它能留住人心:薄皮如紙,透著粉嫩的肉餡,咬開時,豬扇骨、大地魚與蝦皮熬制的湯底鮮得恰到好處,混著荷塘沖菜的清爽,不膩不燥。素面也見功夫,蔥花與麻油的香,裹著勁道的面條,簡單卻難忘。這味道里,藏著光叔“真材實料、當天鮮作”的規矩,也藏著鮮卑后裔實在的性情。2016年,它獲評鶴山市旅游局舉辦的特色各點選拔大賽的“十大名點”是實至名歸的。

三、霓裳無聲:服飾里的記憶

圖為云吞店老板娘拿著鮮卑服飾的照片。陳俊威 攝

交談間,老板娘轉身從店角的木柜里捧出一件盛裝。 黃綢作底,紫緞勾勒出腰際與領口的輪廓,裙身繡著流轉的云紋,亮片在光線下閃著細碎的光 ——這是當年村里辦鮮卑文化節時,婦女們跳安代舞的行頭。“以前重陽節祭祖,祠堂前的空地就是舞臺,大家穿著這個轉圈圈,裙角飛起來像彩云。”她指尖撫過腰間的繡紋,布料摩挲出細微的聲響,“現在節慶人少了,可這衣裳還留著,盼著哪天能再熱鬧起來。”

四、祖祠舊影:熱鬧的回響

圖為祖祠前的節慶舊照。源女士 攝

照片里,樂隱源公祠的匾額在日光下泛著溫潤的漆色,檐角垂落的銅鈴似還晃著微光。族人們的服飾與云吞店那件同出一脈——男子袍服鑲著玄色回紋邊,女子裙裾繡著流彩云紋,連孩童也裹著迷你盛裝,腰間彩繩隨著舞步輕擺。他們在祠前空地圍成半圓,有人甩著水袖,有人踏著馬步,笑聲混著衣料摩擦的窸窣聲,漫過青石板鋪就的天井。

五、傳承之盼:讓根脈更綿長

調研隊穿行在古村,感受到的是時光沉淀的厚重,也有一絲不易察覺的寂寥。青石板巷少了往日的喧囂,祖祠的門檻許久未被密集的腳步踏過,像光利云吞店這樣堅守傳統的所在,更顯珍貴。

老板娘分享的照片里,藏著古村的過往與溫度;她守著的云吞店,熬著四十年不變的味道。光叔生前常說:“小店養得起家人,便已滿足。”如今,這份滿足里更添了一份期盼——盼著更多人透過這些照片、這碗云吞,知道霄南的故事,讓鮮卑的服飾再被穿起,讓祖祠的熱鬧再被拾起。

傳統文化的生命力,從來不止于堅守,更在于被看見、被記住、被相傳。

撰文 | 陳俊威

圖片 | 分身劇社突擊隊

一審 | 廖羽嫣

二審 | 張心慧

三審 | 朱庭倩

作者:分身劇社突擊隊 來源:分身劇社突擊隊

掃一掃 分享悅讀

- 廣東科技學院“蠔程藝脈”實踐隊赴陽西程村鎮:青春創意賦能蠔鄉振興新路徑

- 2025年7月,廣東科技學院“蠔程藝脈”突擊隊奔赴陽江市陽西縣程村鎮開展專項社會實踐。

- 07-23

- 傳承紅色醫魂,踐行青春擔當 —“生命守護者”紅醫精神志愿服務團暑期“三下鄉”活動紀實

- 近日,山東外國語職業技術大學“生命守護者”紅醫精神志愿服務團在國際商學院團總支書記王哲的帶領下

- 07-23

- 滁州學院學子三下鄉:走進滁州實驗中學 共話青春與夢想

- 滁州學院三下鄉社會實踐活動

- 07-23

- 鮮卑韻里的云吞香與傳承意 ——廣州新華學院中文系分身劇社突擊隊調研小記

- 鶴山市龍口鎮霄南鮮卑古村-鮮卑韻里的云吞香與傳承意

- 07-23

- 青春感悟瓷韻魂:江西師范大學外國語學院中華文化傳承團赴景德鎮中國陶瓷博物館探尋千年陶瓷文化

- 江西師范大學外國語學院“陶韻瓷鄉 青春筑夢”團隊走進景德鎮中國陶瓷博物館,探尋千年陶瓷文化。成員們欣賞歷代珍品,體驗制瓷工藝,

- 07-23

- 西安交通大學城市學院“慧聯漢地·青銀無憂”實踐團:科技人文雙賦能,青銀共興啟新程

- 為響應時代賦予的“銀齡關懷、紅色傳承、非遺振興”重大命題,西安交通大學城市學院“慧聯漢地·青銀無憂”暑期社會實踐團于2025年7月

- 07-23

- “城“心助農小分隊帶孩子們讀懂西山土地的饋贈

- 07-23

- 老衣新韻 “彝繡”新生 --川師學子探訪馬邊彝繡

- 07-23

-

大學生三下鄉投稿平臺