多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

從歷史沃土到生態新章:合作社的中國故事與鮮蕊芽實踐

發布時間:2025-07-18 閱讀: 一鍵復制網址

2025年7月16日,廣州新華學院藝新藝邑突擊隊前往廣東省清遠市英德市萬仔蠶桑專業合作社開展“調研+采訪”模式的社會實踐活動。

當城市的霓虹點亮夜空時,田野間的合作社正悄然書寫著另一番時代敘事。從百年前的互助萌芽到如今的生態新貌,中國合作社的發展史,恰是一部三農振興的鮮活注腳。而在“三下鄉”的春風里,合作社與大學生三下鄉碰撞出新的火花,正讓這片廣袤的土地煥發前所未有的生機。

溯源:合作社的發展脈絡

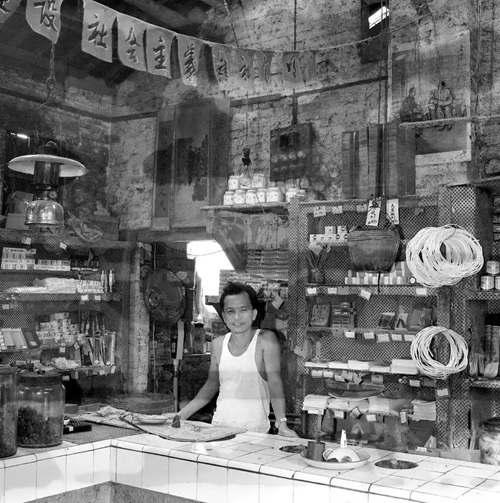

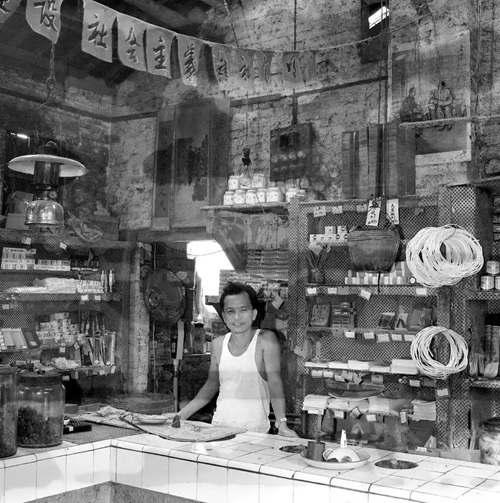

合作社的基因里,始終跳動著“互助”的脈搏。自19世紀從歐洲傳入中國后,合作社就因時代需求不斷演變:民國時期,信用合作社緩解農民資金困境;革命年代,合作社助力物資供應,成為紅色經濟重要一環;建國后,從互助組到人民公社,合作社在集體化道路上探索,雖歷經波折,卻始終錨定“互助合作”內核。改革開放后,市場經濟浪潮下,農民專業合作社崛起,連接小農戶與大市場,成為農業現代化的重要載體。1981年廣東農村供銷合作社的老照片里,貨架上的農資、忙碌的社員,正是合作社扎根三農的生動注腳。如今,這份“互助”的初心,在英德市萬仔蠶桑專業合作社里有了新的詮釋。

圖為1981年廣東農村的供銷合作社 新浪財經攝

賦能:三下鄉激活合作社新動能

在“三下鄉”(文化、科技、衛生下鄉)浪潮中,廣州新華學院藝新藝邑突擊隊帶著青春朝氣與專業力量奔赴田野,為合作社發展按下“加速鍵”,冷鏈技術更是成為桑芽菜走出鄉野的關鍵密碼。以英德市萬仔蠶桑專業合作社為例,采用“公司+合作社+基地+農戶”模式,發展特色高效農業,帶動1000多人就業參與桑芽菜種植,八條生產線協同作業,讓桑芽菜在0-4℃的“保鮮艙”里暫存,再通過冷鏈工具配送直達買家手中。科技與青春力量的結合,讓生態食材的“鮮”氣不打折扣。這一模式,讓“三下鄉”的科技、人才紅利,通過合作社傳遞到每一位農戶手中,成為鄉村共富的鮮活實踐。

圖為鮮蕊芽生態農業發展有限公司宣傳墻 李伊楠攝

圖為桑芽菜的冷鏈包裝 李伊楠攝

深耕:鮮蕊芽的生態合作社實踐

鮮蕊芽生態農業發展有限公司的生命力,藏在“互助共富”的機制里。在這里,農民通過“保底收益+按股分紅+勞務收入”和合作社綁定成利益共同體:合作社統一承包土地,進行科學規劃種植,把桑芽菜等作物分給農戶精管,待到收獲時節再統一收購,讓“單打獨斗”的農戶真切嘗到“抱團”的甜頭。通過規模化組織、標準化生產、集約化經營,合作社有效整合土地資源與勞動力,既發揮小農戶精耕細作優勢,又破解“單打獨斗”的市場困境,讓生態種植的紅利直達農戶,實現生態價值與經濟價值的雙向轉化,成為鄉村產業振興的堅實支點。

圖為公司工作人員打包桑芽菜進行冷鏈發貨 李伊楠攝

展望:合作社的未來圖景

當城市的霓虹點亮夜空時,田野間的合作社正悄然書寫著另一番時代敘事。從百年前的互助萌芽到如今的生態新貌,中國合作社的發展史,恰是一部三農振興的鮮活注腳。而在“三下鄉”的春風里,合作社與大學生三下鄉碰撞出新的火花,正讓這片廣袤的土地煥發前所未有的生機。

溯源:合作社的發展脈絡

合作社的基因里,始終跳動著“互助”的脈搏。自19世紀從歐洲傳入中國后,合作社就因時代需求不斷演變:民國時期,信用合作社緩解農民資金困境;革命年代,合作社助力物資供應,成為紅色經濟重要一環;建國后,從互助組到人民公社,合作社在集體化道路上探索,雖歷經波折,卻始終錨定“互助合作”內核。改革開放后,市場經濟浪潮下,農民專業合作社崛起,連接小農戶與大市場,成為農業現代化的重要載體。1981年廣東農村供銷合作社的老照片里,貨架上的農資、忙碌的社員,正是合作社扎根三農的生動注腳。如今,這份“互助”的初心,在英德市萬仔蠶桑專業合作社里有了新的詮釋。

圖為1981年廣東農村的供銷合作社 新浪財經攝

賦能:三下鄉激活合作社新動能

在“三下鄉”(文化、科技、衛生下鄉)浪潮中,廣州新華學院藝新藝邑突擊隊帶著青春朝氣與專業力量奔赴田野,為合作社發展按下“加速鍵”,冷鏈技術更是成為桑芽菜走出鄉野的關鍵密碼。以英德市萬仔蠶桑專業合作社為例,采用“公司+合作社+基地+農戶”模式,發展特色高效農業,帶動1000多人就業參與桑芽菜種植,八條生產線協同作業,讓桑芽菜在0-4℃的“保鮮艙”里暫存,再通過冷鏈工具配送直達買家手中。科技與青春力量的結合,讓生態食材的“鮮”氣不打折扣。這一模式,讓“三下鄉”的科技、人才紅利,通過合作社傳遞到每一位農戶手中,成為鄉村共富的鮮活實踐。

圖為鮮蕊芽生態農業發展有限公司宣傳墻 李伊楠攝

圖為桑芽菜的冷鏈包裝 李伊楠攝

深耕:鮮蕊芽的生態合作社實踐

鮮蕊芽生態農業發展有限公司的生命力,藏在“互助共富”的機制里。在這里,農民通過“保底收益+按股分紅+勞務收入”和合作社綁定成利益共同體:合作社統一承包土地,進行科學規劃種植,把桑芽菜等作物分給農戶精管,待到收獲時節再統一收購,讓“單打獨斗”的農戶真切嘗到“抱團”的甜頭。通過規模化組織、標準化生產、集約化經營,合作社有效整合土地資源與勞動力,既發揮小農戶精耕細作優勢,又破解“單打獨斗”的市場困境,讓生態種植的紅利直達農戶,實現生態價值與經濟價值的雙向轉化,成為鄉村產業振興的堅實支點。

圖為公司工作人員打包桑芽菜進行冷鏈發貨 李伊楠攝

展望:合作社的未來圖景

從歷史演進到當下實踐,合作社在“三農”發展中的角色愈發關鍵。鮮蕊芽生態農業發展有限公司的探索,正是中國特色合作社以互助為基、借“三下鄉”之力、走生態化與品牌化之路的縮影。隨著“三下鄉”持續深化,更多科技、人才、文化資源將涌入鄉村。未來,合作社有望在規模化經營、產業鏈延伸、生態價值轉化等領域實現新突破,進一步夯實鄉村振興根基,讓田野耕耘結出共富碩果,續寫中國合作社的時代新篇。

圖為藝新藝邑突擊隊實地實踐采訪 李伊楠攝

圖為藝新藝邑突擊隊實地實踐采訪 李伊楠攝

作者:張紫欣 來源:廣州新華學院藝新藝邑突擊隊

掃一掃 分享悅讀

- 重慶師范大學:探秘昆蟲世界,播撒科學種子

- 2025年7月10日,重慶師范大學生命科學學院昆蟲科普團走進重慶市彭水苗族土家族自治縣第四小學,開展了為期7天的“蟲趣自然科學筑夢”暑

- 07-18

- 守護千年文脈,青春踐行擔當——江蘇經貿金融學院2025年暑期“三下鄉”社會實踐紀實

- 為深入學習貫徹落實黨的二十大精神以及習近平總書記關于傳承中華優秀傳統文化的重要指示精神,江蘇經貿職業技術學院金融學院于2025年7

- 07-18

- “三下鄉”賦能急救學習 筑牢煤礦安全防線

- 2025年7月16日,畢節工業職業技術學院“黔炭π•智礦探索隊”走進文家壩煤礦救護隊,開展“學急救技能,筑安全防線”專題學習活

- 07-18

- 跨越山海手足情,同心筑夢促成長——塔里木大學暑期“三下鄉”社會實踐團隊赴康復中心開展實踐活

- 7月17日,由多民族優秀學子組成的塔里木大學生命科學與技術學院星胡楊“籽籽同心·民族團結”實踐團,來到烏魯木齊智星育人特殊兒童教

- 07-18

- 青春腳步印刻振興之路,政策東風正綠良西沃土

- 07-18

-

大學生三下鄉投稿平臺