多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺

尋紅手印記,探改革初心

發(fā)布時間:2025-07-16 閱讀: 一鍵復(fù)制網(wǎng)址

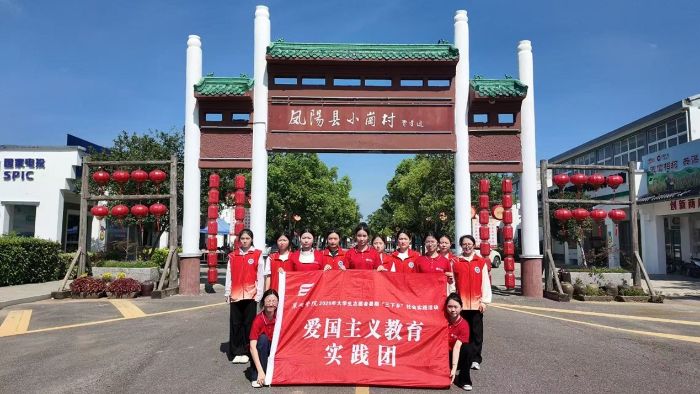

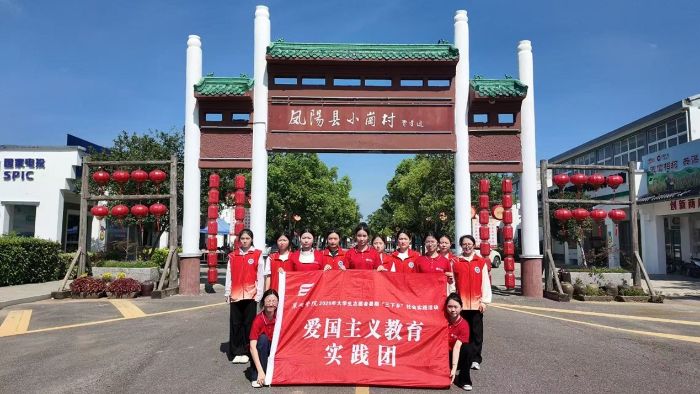

2025年7月3日上午,巢湖學(xué)院教師教育學(xué)院“尋紅色足跡,憶崢嶸歲月”實(shí)踐隊(duì)12名學(xué)生,在劉楊老師帶領(lǐng)下走進(jìn)鳳陽縣小崗村舊址——這片被稱為“當(dāng)年農(nóng)家”的改革發(fā)源地。

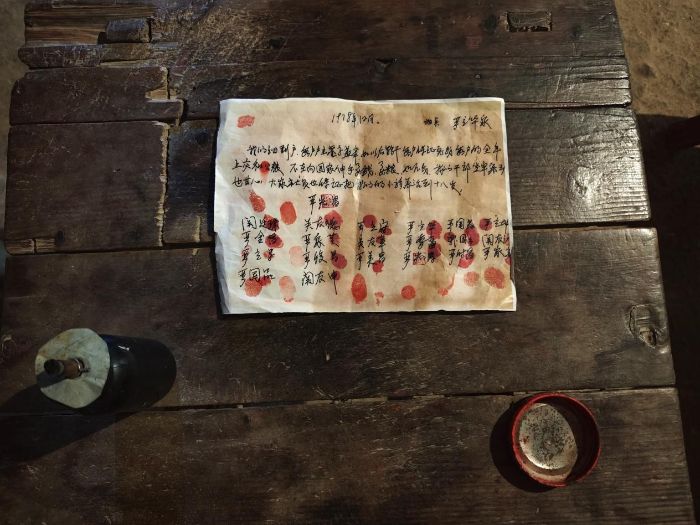

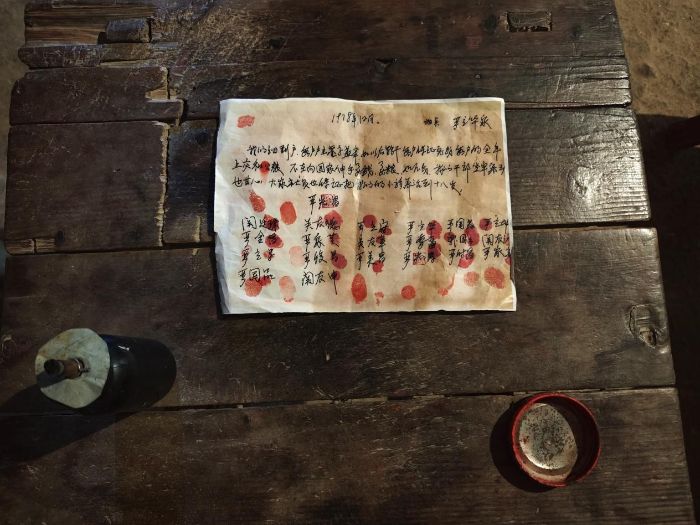

踏入“當(dāng)年農(nóng)家”,稻草泥土壘起的墻壁、茅草覆蓋的屋頂,重現(xiàn)著上世紀(jì)70年代的農(nóng)居模樣。散落的茅草房、飄香的酒坊、潺潺流水間,鳳陽花鼓與民歌的旋律隱約可聞。而其中一間毫不起眼的土坯房,正是中國農(nóng)村改革的“原點(diǎn)”——墻上“大包干簽字室”的木牌下,1978年冬夜的場景仿佛重現(xiàn):18位農(nóng)民冒著風(fēng)險按下紅手印,在契約上寫下“保證國家的,留足集體的,剩下都是自己的”。

隊(duì)員們撫摸著復(fù)原的契約復(fù)印件,聽著講解員講述“托孤”般的決心——這群農(nóng)民不會想到,他們粗糙手掌下的紅印,竟如驚雷般劈開了中國農(nóng)村改革的閘門。

“窮則思變,小崗村的故事就是‘敢為人先’的最好詮釋。”站在改革歷程展板前,劉楊老師指著全國農(nóng)村改革地圖說,小崗村的星星之火,最終燃遍神州大地。展廳里,“大包干精神”與“沈浩精神”的展板并列而立,從分田到戶的勇氣到帶領(lǐng)村民致富的堅(jiān)守,四十年的改革脈絡(luò)在此清晰可見。

如今枝繁葉茂,一如改革精神在新時代的延續(xù)——敢闖敢試的基因,早已

融入小崗村的泥土,也刻進(jìn)了每位實(shí)踐隊(duì)員的心里。

融入小崗村的泥土,也刻進(jìn)了每位實(shí)踐隊(duì)員的心里。

踏入“當(dāng)年農(nóng)家”,稻草泥土壘起的墻壁、茅草覆蓋的屋頂,重現(xiàn)著上世紀(jì)70年代的農(nóng)居模樣。散落的茅草房、飄香的酒坊、潺潺流水間,鳳陽花鼓與民歌的旋律隱約可聞。而其中一間毫不起眼的土坯房,正是中國農(nóng)村改革的“原點(diǎn)”——墻上“大包干簽字室”的木牌下,1978年冬夜的場景仿佛重現(xiàn):18位農(nóng)民冒著風(fēng)險按下紅手印,在契約上寫下“保證國家的,留足集體的,剩下都是自己的”。

隊(duì)員們撫摸著復(fù)原的契約復(fù)印件,聽著講解員講述“托孤”般的決心——這群農(nóng)民不會想到,他們粗糙手掌下的紅印,竟如驚雷般劈開了中國農(nóng)村改革的閘門。

“窮則思變,小崗村的故事就是‘敢為人先’的最好詮釋。”站在改革歷程展板前,劉楊老師指著全國農(nóng)村改革地圖說,小崗村的星星之火,最終燃遍神州大地。展廳里,“大包干精神”與“沈浩精神”的展板并列而立,從分田到戶的勇氣到帶領(lǐng)村民致富的堅(jiān)守,四十年的改革脈絡(luò)在此清晰可見。

如今枝繁葉茂,一如改革精神在新時代的延續(xù)——敢闖敢試的基因,早已

融入小崗村的泥土,也刻進(jìn)了每位實(shí)踐隊(duì)員的心里。

融入小崗村的泥土,也刻進(jìn)了每位實(shí)踐隊(duì)員的心里。作者:張皖星 來源:巢湖學(xué)院

掃一掃 分享悅讀

- 川師學(xué)子紅色推普實(shí)踐:語言架橋助農(nóng)興 直播帶貨傳薪火

- 為積極響應(yīng)國家推廣國家通用語言文字的號召,以實(shí)際行動助力鄉(xiāng)村振興,7月10日,四川師范大學(xué)“紅色薪火·普潤巴山”暑期社會實(shí)踐隊(duì)走

- 07-16

- 延續(xù)中華血脈,共育石榴花開

- 為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的思想理論,落實(shí)團(tuán)中央“三下鄉(xiāng)”社會實(shí)踐活動工作要求,切實(shí)加強(qiáng)社會實(shí)踐的活動效果,樹立典型榜

- 07-16

- 探尋三秦文脈,傳承千年文明——城院學(xué)子暑期三下鄉(xiāng)

- 2025年7月15日,西安交通大學(xué)城市學(xué)院“彩虹伴行·童趣探索營”暑期社會實(shí)踐團(tuán)走進(jìn)陜西省西安市高陵區(qū)陜汽專屬愛心托管班,開啟了一場

- 07-16

- 余音繞梁花鼓音 傳承鳳陽非遺文化

- 巢湖學(xué)院教師教育實(shí)踐團(tuán)來到滁州市鳳陽縣文化館且有幸請到了鳳陽花鼓的傳承人肖慶紅老師學(xué)習(xí)鳳陽花鼓。

- 07-16

- 尋紅手印記,探改革初心

- 巢湖學(xué)院赴小崗村“尋紅色足跡,憶崢嶸歲月”紅色藝術(shù)之旅實(shí)踐隊(duì)學(xué)生與老師來到了鳳陽縣小崗村舊址進(jìn)行實(shí)踐調(diào)研,探尋改革之地,學(xué)習(xí)紅

- 07-16

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺