多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

碭山梨語 鄉韻尋蹤拾遺 薪繼啟為志愿服務隊三下鄉

發布時間:2025-07-11 閱讀: 一鍵復制網址

碭山梨語·鄉韻尋蹤拾遺-薪繼啟為志愿服務隊三下鄉

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,落實“青年要自找苦吃”的殷切囑托。2025年6月30日來自安徽理工大學的“拾遺-薪繼啟為創新實踐隊前往碭山縣開展實踐活動。將知識活力注入鄉村振興的甜蜜脈絡,書寫著一堂生動的“行走的思政課”。

梨園藏“智”器 科技綻新枝

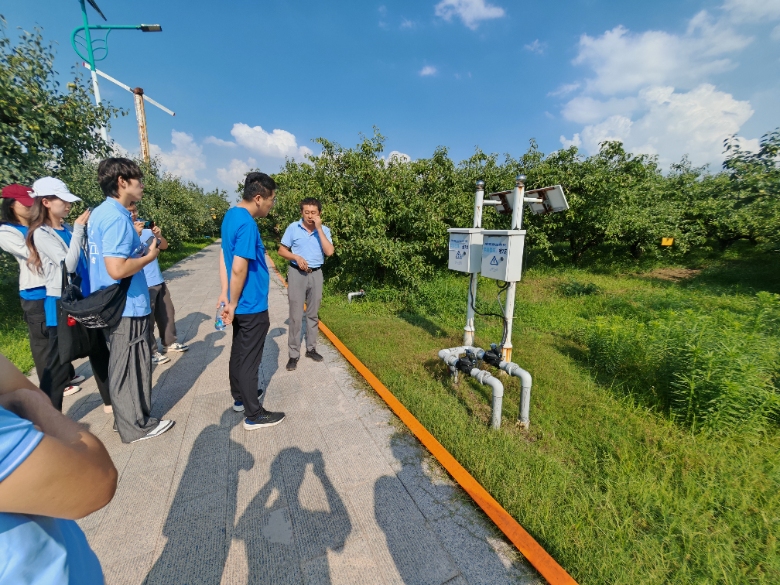

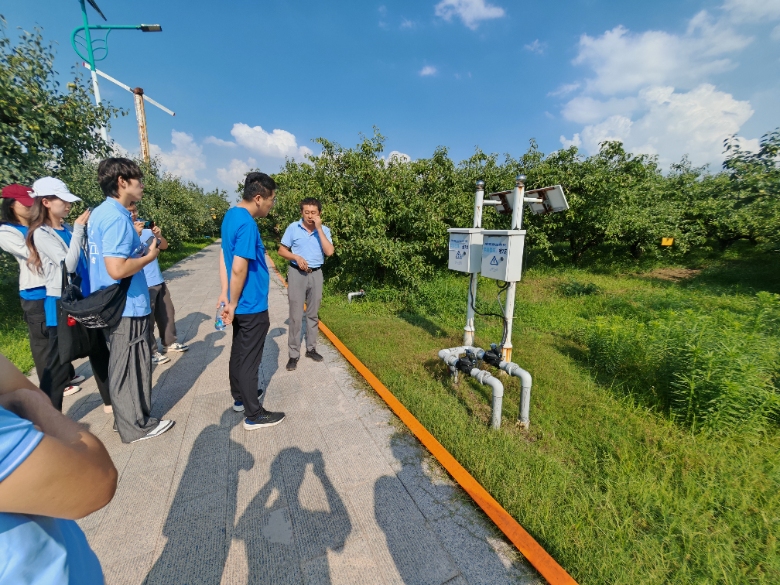

六月三十日晌午時,實踐隊的身影已融入碭山壹號梨園的蔥蘢綠意中。這座被譽為“智慧農業標桿”的現代化園區,顛覆了人們對傳統梨園的想象——埋設在土壤深處的傳感器實時傳輸著濕度、酸堿度數據,指引著灌溉與施肥的節奏;“智能云控制柜”,以光伏進行存儲能量,實時檢測控制梨園的流水量,指引著灌溉與施肥的節奏。當傳統農業遇上現代科技,不僅是產量的躍升,更是生產方式的革新,讓壹號梨園在數字時代煥發了新的生機。

智能云控制柜(供圖:海宏)

電商連山海 青年當“敢”為先

七月一日清晨,實踐隊在這里見到了碭山電商界的陳先生——“最初把梨掛到網上時,連快遞單都不會填,甚至直播人數寥寥無幾,直至后來坐擁幾萬粉絲。”陳先生指著辦公室墻上證書,笑容里帶著闖勁,“第一次直播帶貨,對著鏡頭說不出話,汗把襯衫都濕透了,為了能讓農產品走出去,他毅然決然堅持到底,從失敗中總結經驗,通過不斷創新,提高營銷號的視頻質量,提高產品的影響力,帶動農產品發展。電商的發展也為農民的生活提供一份保障,為鄉村一些中年人提供了就業機會,極大程度的降低無業游民的數量。團隊成員表示,青年也應當積極創新,響應時代號召,投身于建設之中去。

采訪電商代表陳先生(供圖:翟龍邦)

李莊聚星火 交流促知行

一場別開生面的學習研討會在李莊展開,實踐隊與來自其他地區志愿服務隊圍坐一堂,分享著連日來的見聞與思考。了解到其他志愿服務隊以墻繪的形式進行鄉村振興,拉近與農民之間的距離,用自己的專業知識幫助農民發展,打造最美鄉村。從團建委中了解到,鄉村將農產品做為主業,同時發展旅游行業,創新型提高鄉村振興打造屬于自己的方法,農民也致力于鄉村建設,支持鄉村的領導,也為鄉村建設貢獻自己的一份力。致力于“把農村建設的更像農村”。同質化,觀點在這里交鋒,思路在這里明晰。鄉村振興不是單一的課題,而是需要多元智慧共同破解的系統工程;青春的力量,不僅在于躬身實踐,更在于彼此照亮、攜手前行。

志愿團隊互相交流、學習(供圖:海宏)

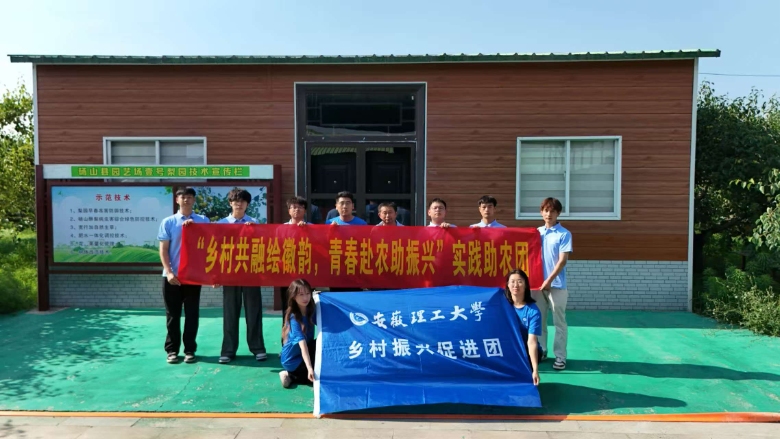

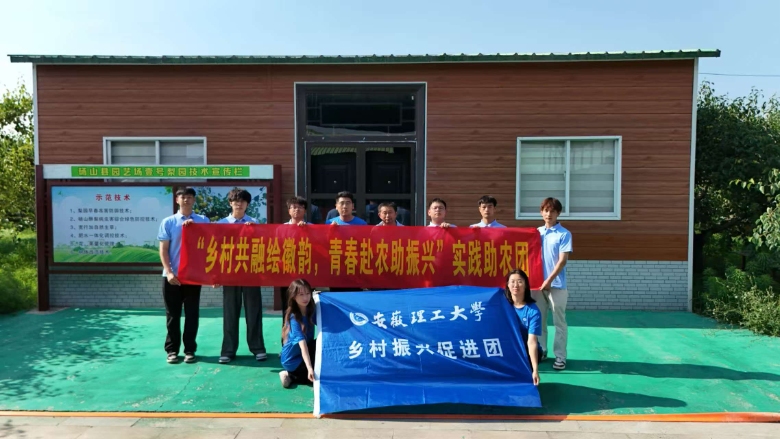

青春扎根處 鄉關萬里春

碭山的輪廓已模糊在暮色中,但那片梨園的清香、電商產業園的活力、李莊村的燈火,卻化作了青春記憶里永不褪色的片段。對于青年學子而言,投身鄉村振興從來不是一句空洞的口號。它可以是像陳先生那樣,帶著勇氣返鄉創業,用新思維激活鄉土資源;可以是像梨園技術員那樣,深耕專業領域,讓科技之花綻放在田野;也可以是立足所學,為鄉村發展建言獻策,哪怕只是一個小小的創意、一次真誠的分享。正如碭山的酥梨,既需要扎根土壤的堅韌,也需要接受陽光雨露的滋養,青年的成長與鄉村的振興,從來都是相互成就的過程。未來,志愿服務團將堅定信念,投身于鄉村振興建設之中去。

拾遺-薪繼啟為實踐隊合影(供圖:翟龍邦)

(通訊員:海宏)

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,落實“青年要自找苦吃”的殷切囑托。2025年6月30日來自安徽理工大學的“拾遺-薪繼啟為創新實踐隊前往碭山縣開展實踐活動。將知識活力注入鄉村振興的甜蜜脈絡,書寫著一堂生動的“行走的思政課”。

梨園藏“智”器 科技綻新枝

六月三十日晌午時,實踐隊的身影已融入碭山壹號梨園的蔥蘢綠意中。這座被譽為“智慧農業標桿”的現代化園區,顛覆了人們對傳統梨園的想象——埋設在土壤深處的傳感器實時傳輸著濕度、酸堿度數據,指引著灌溉與施肥的節奏;“智能云控制柜”,以光伏進行存儲能量,實時檢測控制梨園的流水量,指引著灌溉與施肥的節奏。當傳統農業遇上現代科技,不僅是產量的躍升,更是生產方式的革新,讓壹號梨園在數字時代煥發了新的生機。

智能云控制柜(供圖:海宏)

電商連山海 青年當“敢”為先

七月一日清晨,實踐隊在這里見到了碭山電商界的陳先生——“最初把梨掛到網上時,連快遞單都不會填,甚至直播人數寥寥無幾,直至后來坐擁幾萬粉絲。”陳先生指著辦公室墻上證書,笑容里帶著闖勁,“第一次直播帶貨,對著鏡頭說不出話,汗把襯衫都濕透了,為了能讓農產品走出去,他毅然決然堅持到底,從失敗中總結經驗,通過不斷創新,提高營銷號的視頻質量,提高產品的影響力,帶動農產品發展。電商的發展也為農民的生活提供一份保障,為鄉村一些中年人提供了就業機會,極大程度的降低無業游民的數量。團隊成員表示,青年也應當積極創新,響應時代號召,投身于建設之中去。

采訪電商代表陳先生(供圖:翟龍邦)

李莊聚星火 交流促知行

一場別開生面的學習研討會在李莊展開,實踐隊與來自其他地區志愿服務隊圍坐一堂,分享著連日來的見聞與思考。了解到其他志愿服務隊以墻繪的形式進行鄉村振興,拉近與農民之間的距離,用自己的專業知識幫助農民發展,打造最美鄉村。從團建委中了解到,鄉村將農產品做為主業,同時發展旅游行業,創新型提高鄉村振興打造屬于自己的方法,農民也致力于鄉村建設,支持鄉村的領導,也為鄉村建設貢獻自己的一份力。致力于“把農村建設的更像農村”。同質化,觀點在這里交鋒,思路在這里明晰。鄉村振興不是單一的課題,而是需要多元智慧共同破解的系統工程;青春的力量,不僅在于躬身實踐,更在于彼此照亮、攜手前行。

志愿團隊互相交流、學習(供圖:海宏)

青春扎根處 鄉關萬里春

碭山的輪廓已模糊在暮色中,但那片梨園的清香、電商產業園的活力、李莊村的燈火,卻化作了青春記憶里永不褪色的片段。對于青年學子而言,投身鄉村振興從來不是一句空洞的口號。它可以是像陳先生那樣,帶著勇氣返鄉創業,用新思維激活鄉土資源;可以是像梨園技術員那樣,深耕專業領域,讓科技之花綻放在田野;也可以是立足所學,為鄉村發展建言獻策,哪怕只是一個小小的創意、一次真誠的分享。正如碭山的酥梨,既需要扎根土壤的堅韌,也需要接受陽光雨露的滋養,青年的成長與鄉村的振興,從來都是相互成就的過程。未來,志愿服務團將堅定信念,投身于鄉村振興建設之中去。

拾遺-薪繼啟為實踐隊合影(供圖:翟龍邦)

(通訊員:海宏)

作者:海宏 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 南寧理工學院三下鄉——紅壤壽鄉探秘 青春足跡丈量巴馬振興路

- 盛夏七月,桂西北山巒疊翠,晨光熹微中,“紅壤壽鄉·青衿黔行”實踐隊的青年學子們已踏上征程,車輪碾過蜿蜒山路

- 07-11

- 青春筑夢梨鄉路 實踐賦能振興篇

- 07-11

- 巖源:革命熱土上的紅色記憶

- 07-11

- 湖南工程學院"織"青春力量筑夢侗鄉留守兒童展開“七彩假期”支教活動

- 在團中央"七彩假期"志愿服務號召下,湖南工程學院紡織服裝學院東方紅青春"織"約鄉村振興促進團深入湘黔交界的會同縣坪村鎮鋪坪村,開展

- 07-11

- 碭山梨語 鄉韻尋蹤拾遺 薪繼啟為志愿服務隊三下鄉

- 07-11

- 青山村:數字化賦能鄉村振興的生動實踐

- 在杭州西北部的青山村,一場由數字化引領的鄉村變革正在悄然發生。

- 07-11

-

大學生三下鄉投稿平臺