多彩大學生網,大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

拄著雙拐的“播火者”——八旬老兵劉紹堂的千場紅色之約

- 發(fā)布時間:2025-09-01 閱讀:

- 來源:濰坊職業(yè)學院學生會盧良宇

一位左腿截肢、全身30多處受傷的三級傷殘軍人用半個世紀的時間,將周恩來總理的囑托化作1250多場宣講,讓紅色故事傳遍齊魯大地。

在山東濰坊的學校、社區(qū),常能看到一位拄著雙拐的老人,雖已年過八旬,卻目光如炬,聲如洪鐘。他用一個個鮮活的革命故事,讓青少年們聽得入神、眼含熱淚。

他就是劉紹堂——23歲時為救戰(zhàn)友身負重傷的“全軍英模”,一位退休后作報告超1250場、筆耕不輟的“全國關心下一代先進工作者”。

生死瞬間,青春壯舉鑄就英雄底色

1964年11月,劉紹堂參軍入伍,因表現(xiàn)突出很快就被提拔為副班長。

1967年,在一次國防施工中,突然發(fā)生塌方事故。千鈞一發(fā)之際,劉紹堂毫不猶豫地推開戰(zhàn)友孫榮義,自己卻被巨石砸中。

這一推,改變了他的一生。他的左腿被砸斷,全身30多處受傷,后左腿高位截肢,腰部嚴重受傷,被定為三級傷殘軍人。

經過短短兩個月的治療,他就拄著拐杖重返部隊。這次英勇行為使他榮立二等功,被樹為濟南軍區(qū)先進典型。

總理勉勵,九個字照亮人生路

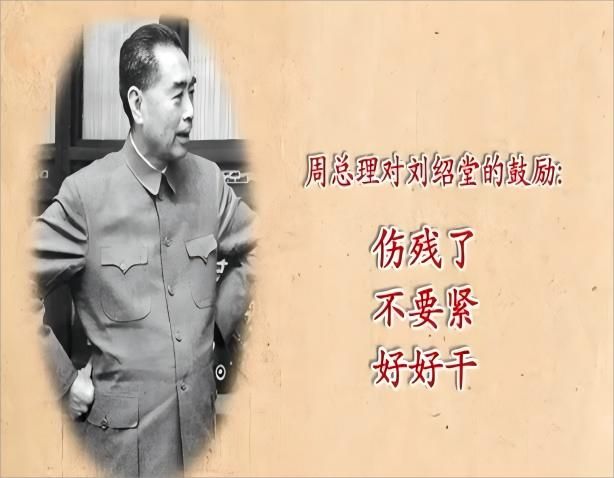

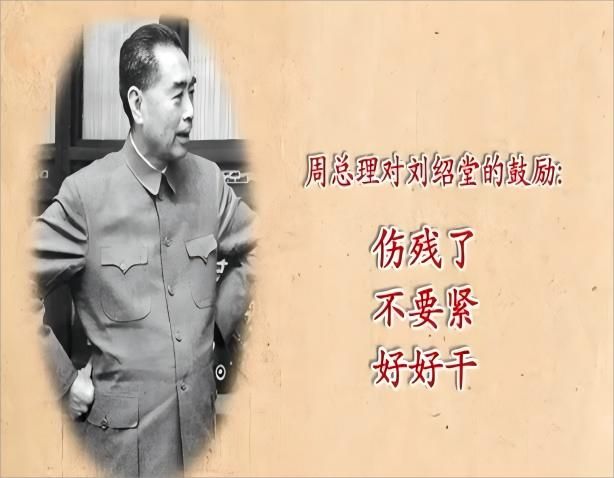

1968年,劉紹堂作為英模代表參加國慶觀禮,首次見到了周恩來總理。

令他沒想到的是,半年后,他再次見到了周總理。總理的鼓勵給了他巨大的精神力量。

周恩來總理用九個字勉勵他:“傷殘了,不要緊,好好干!”這簡單的九個字,成為了劉紹堂終生奮斗的座右銘。

他常說:“共產黨員有晚年,可絕沒有閑年,一個黨員有退休的時候,而沒有為人民服務到頭的時候。”

千場宣講,紅色基因的“播火者”

1986年,劉紹堂從解放軍第89醫(yī)院副政委的崗位上退休,安置到濰城區(qū)軍休一所休養(yǎng)。

但他選擇了“不退休的奉獻”——以關愛下一代為己任,成為了傳承紅色基因的“播火者”。

他的宣講秘訣:

“先當學生后當先生”:每次宣講前都先調研了解聽眾想法,避免“一個稿子反來復去講 ”;

故事化表達:少一些空洞說教,多一些生動完整的故事,讓崇敬英雄的深情熱起來;

與時俱進:每天聽廣播、看報紙,學習黨的創(chuàng)新理論,確保“理論清、方向明”。

他的宣講足跡遍布部隊、機關、學校、社區(qū)甚至監(jiān)獄,累計宣講超過1250場(2023年數(shù)據(jù))。

從濰縣戰(zhàn)役到上甘嶺故事,從長征史詩到百姓生活變遷,他都講得有聲有色,接地氣、有底氣。

筆耕不輟,讓英雄故事“破圈”傳播

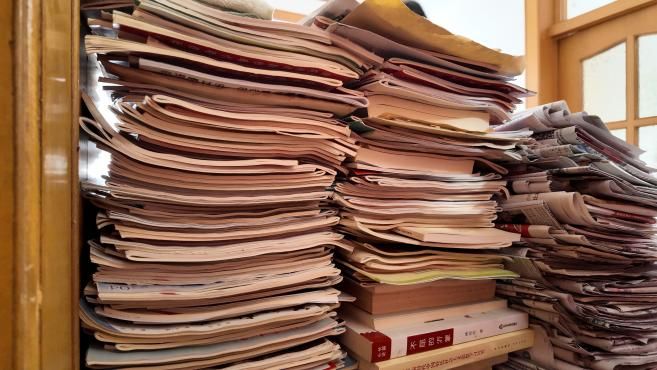

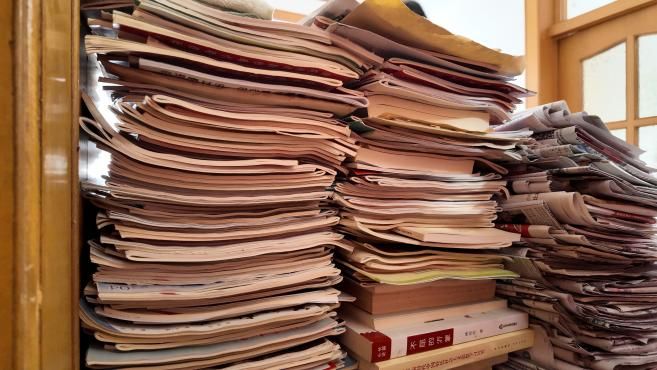

劉紹堂不僅講得好,寫得也更勤。他每年在各級報刊發(fā)表稿件150篇以上,2011年甚至突破200篇。

他深度挖掘了眾多英雄事跡:

“英雄狙擊手”張?zhí)曳迹河?42發(fā)子彈殲敵214人;

“英勇電話兵”何相榮:在炮火中以雙臂當電線;

老干部于鴻福:臨終捐出眼角膜和遺體。

他參與提供的資料被中央電視臺制作成《英雄狙擊手張?zhí)曳肌?已在往事、發(fā)現(xiàn)頻道播出數(shù)十次。

榮譽等身,初心不改的老兵本色

劉紹堂榮獲“全國關心下一代先進工作者”、“全國先進軍隊退休干部”、山東省“十佳最美五老志愿者”、濰坊市“道德模范”提名獎及“十佳文明市民”等多項榮譽。

盡管榮譽等身,他始終保持著“天天有事做,處處有快樂”的陽光心態(tài),以擔當進取之勇氣,激發(fā)正能量,做著有益事。

新時代的“網感”傳播啟示

劉紹堂的故事為新時代青年帶來深刻啟示:傳統(tǒng)教育須以故事代替說教,以真誠超越技巧,以堅持鑄就影響——真正的“網感”并非追逐流量,而是觸動心靈的力量。

這位拄著雙拐的老人,用半個世紀的時間告訴我們:真正的“網感”,不是追逐流量的技巧,而是觸動心靈的力量。

如今,劉紹堂依然拄著雙拐,行走在傳播紅色基因的道路上。他說:“只要我還能動,就會一直講下去。”

他的故事,是一部活著的教科書,提醒著我們:英雄并非遙不可及,他就在我們身邊,用最樸實的行動,守護著最崇高的信仰。

從舍身救人的戰(zhàn)士,到領袖接見的英模,再到千場宣講的“播火者”,劉紹堂用一生詮釋了忠誠、奉獻與堅韌——這不是三個抽象詞匯,而是一個老黨員用生命寫就的實踐哲學。

在山東濰坊的學校、社區(qū),常能看到一位拄著雙拐的老人,雖已年過八旬,卻目光如炬,聲如洪鐘。他用一個個鮮活的革命故事,讓青少年們聽得入神、眼含熱淚。

他就是劉紹堂——23歲時為救戰(zhàn)友身負重傷的“全軍英模”,一位退休后作報告超1250場、筆耕不輟的“全國關心下一代先進工作者”。

生死瞬間,青春壯舉鑄就英雄底色

1964年11月,劉紹堂參軍入伍,因表現(xiàn)突出很快就被提拔為副班長。

1967年,在一次國防施工中,突然發(fā)生塌方事故。千鈞一發(fā)之際,劉紹堂毫不猶豫地推開戰(zhàn)友孫榮義,自己卻被巨石砸中。

這一推,改變了他的一生。他的左腿被砸斷,全身30多處受傷,后左腿高位截肢,腰部嚴重受傷,被定為三級傷殘軍人。

經過短短兩個月的治療,他就拄著拐杖重返部隊。這次英勇行為使他榮立二等功,被樹為濟南軍區(qū)先進典型。

總理勉勵,九個字照亮人生路

1968年,劉紹堂作為英模代表參加國慶觀禮,首次見到了周恩來總理。

令他沒想到的是,半年后,他再次見到了周總理。總理的鼓勵給了他巨大的精神力量。

周恩來總理用九個字勉勵他:“傷殘了,不要緊,好好干!”這簡單的九個字,成為了劉紹堂終生奮斗的座右銘。

他常說:“共產黨員有晚年,可絕沒有閑年,一個黨員有退休的時候,而沒有為人民服務到頭的時候。”

千場宣講,紅色基因的“播火者”

1986年,劉紹堂從解放軍第89醫(yī)院副政委的崗位上退休,安置到濰城區(qū)軍休一所休養(yǎng)。

但他選擇了“不退休的奉獻”——以關愛下一代為己任,成為了傳承紅色基因的“播火者”。

他的宣講秘訣:

“先當學生后當先生”:每次宣講前都先調研了解聽眾想法,避免“一個稿子反來復去講 ”;

故事化表達:少一些空洞說教,多一些生動完整的故事,讓崇敬英雄的深情熱起來;

與時俱進:每天聽廣播、看報紙,學習黨的創(chuàng)新理論,確保“理論清、方向明”。

他的宣講足跡遍布部隊、機關、學校、社區(qū)甚至監(jiān)獄,累計宣講超過1250場(2023年數(shù)據(jù))。

從濰縣戰(zhàn)役到上甘嶺故事,從長征史詩到百姓生活變遷,他都講得有聲有色,接地氣、有底氣。

筆耕不輟,讓英雄故事“破圈”傳播

劉紹堂不僅講得好,寫得也更勤。他每年在各級報刊發(fā)表稿件150篇以上,2011年甚至突破200篇。

他深度挖掘了眾多英雄事跡:

“英雄狙擊手”張?zhí)曳迹河?42發(fā)子彈殲敵214人;

“英勇電話兵”何相榮:在炮火中以雙臂當電線;

老干部于鴻福:臨終捐出眼角膜和遺體。

他參與提供的資料被中央電視臺制作成《英雄狙擊手張?zhí)曳肌?已在往事、發(fā)現(xiàn)頻道播出數(shù)十次。

榮譽等身,初心不改的老兵本色

劉紹堂榮獲“全國關心下一代先進工作者”、“全國先進軍隊退休干部”、山東省“十佳最美五老志愿者”、濰坊市“道德模范”提名獎及“十佳文明市民”等多項榮譽。

盡管榮譽等身,他始終保持著“天天有事做,處處有快樂”的陽光心態(tài),以擔當進取之勇氣,激發(fā)正能量,做著有益事。

新時代的“網感”傳播啟示

劉紹堂的故事為新時代青年帶來深刻啟示:傳統(tǒng)教育須以故事代替說教,以真誠超越技巧,以堅持鑄就影響——真正的“網感”并非追逐流量,而是觸動心靈的力量。

這位拄著雙拐的老人,用半個世紀的時間告訴我們:真正的“網感”,不是追逐流量的技巧,而是觸動心靈的力量。

如今,劉紹堂依然拄著雙拐,行走在傳播紅色基因的道路上。他說:“只要我還能動,就會一直講下去。”

他的故事,是一部活著的教科書,提醒著我們:英雄并非遙不可及,他就在我們身邊,用最樸實的行動,守護著最崇高的信仰。

從舍身救人的戰(zhàn)士,到領袖接見的英模,再到千場宣講的“播火者”,劉紹堂用一生詮釋了忠誠、奉獻與堅韌——這不是三個抽象詞匯,而是一個老黨員用生命寫就的實踐哲學。

校園新聞推薦

- 并肩同溯閩海起源 攜手共創(chuàng)海洋課堂

- 2025-09-01

- 【暑期社會實踐專題】南京工程學院自動化學院“朝露潤豫·科芽青青”科普支教團赴河南支教

- 2025-09-01

- 閱讀

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺