多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

共創共享,千年稻香傳芬芳

發布時間:2023-08-23 關注: 一鍵復制網址

共創共享,千年稻香傳芬芳

為了更好的了解祖國歷史,傳承中華民族優秀傳統文化,7月22日,浙江海洋大學“鄉”約舟山調研團前往馬岙博物館進行參觀學習。這次參觀不僅增長了同學們的知識,還讓深刻感受到了浙江海洋文化的獨特魅力。馬岙博物館位于浙江舟山市定海區馬岙街道,是浙江省第一家鄉鎮級博物館。博物館建筑風格獨特,展館內陳列了豐富的歷史文物和珍貴的傳統藝術品,展示了馬岙地區的豐富歷史文化。

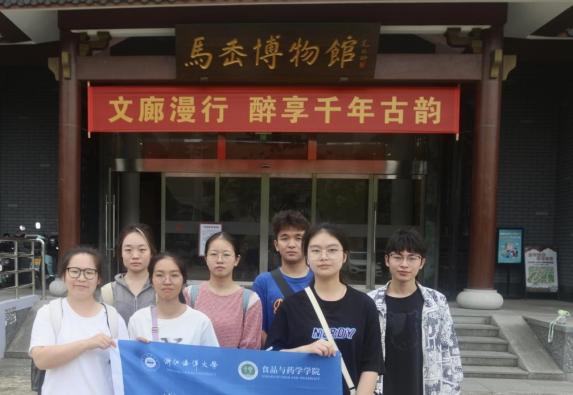

圖1 圖為團隊合照

一、文明之美看馬岙,稻作文明源遠流長

在博物館工作人員的帶領下,團隊成員參觀了各個展覽廳并對博物館館藏的豐富歷史文化和傳統藝術品表現出濃厚的興趣。

而為什么馬岙博物館選擇“海上河姆渡,千年稻香村”作為展覽主題呢?講解員解釋到:“河姆渡是余姚的地名,以河姆渡命名是因為六千年前新石器時代的文物從河姆渡挖掘,從考古學的層面說,其具有海洋文化特點,所以被稱為‘海上河姆渡’。馬岙有將近六千年水稻栽培歷史,所以稱為‘千年稻香村’。”聽到這樣一番解釋,調研團成員們無不感慨馬岙歷史的源遠流長。

圖2 圖為新石器時代的特大石犁

在展館內,調研團參觀了馬岙地區新石器時代的特大石犁、磨制精細的禮器--鑿形器,了解了海島居民的生活、生產、時令、禮儀、民間文化等習俗,更加深入地了解了這段歷史。

從館內陳列的特大三角石犁等珍貴文物中,調研團成員們明白了先民們鍥而不舍的工匠精神以及先民們的生存智慧,它也不斷提醒著世人要學習先民們堅韌不拔的毅力和滴水穿石的精神。

二、學習海鹽生產過程,體味鹽民生產之多艱

調研團成員們還參觀了海鹽生產展,在那里學習和了解了馬岙人制鹽的歷史,品讀了柳永在任浙江定海曉峰鹽監時作的《煮海歌》,這首詩描述的是沿海鹽民制鹽的辛苦、為得薪煮鹽遇到的危險還有在官租、私租逼迫下的艱難日子。有民諺流傳“苦鹵苦水苦扁擔,苦屋苦路苦海灘”“刮泥淋鹵苦連天,百擔爛泥換擔鹽”。可見曾經的制鹽方式是多么的辛苦。

馬岙自古以來就是舟山主要產鹽地,始于夏商,盛于唐宋,清道光初為板曬,直到解放后改灘曬,鹽民才擺脫“一擔鹽,百擔泥”的勞苦制鹽方式,進入科學曬鹽的新時期。從海鹽生產工藝發展史中,調研團成員們明白了科學利用先進生產工藝才能減輕鹽民的勞動強度和提高生產效率。

圖3 圖為團隊成員學習制鹽工藝

此次調研,讓團隊成員進一步體驗了舟山海洋文化的獨特魅力,對馬岙特有的土墩文化、稻香文化等有了進一步認知。通過參觀馬岙博物館,調研團的同學們更加明確了自己的責任和使命,作為浙江海洋大學的學生,要積極傳承和弘揚浙江海洋文化,并表示將更加努力學習,為推動浙江海洋文化的傳承和發展做出自己的貢獻。

作者:盧欣怡、童蕾、鄭涵予 來源:浙江海洋大學“鄉”約舟山調研團

- 實踐在醫院 服務在群眾

- 在中醫院社會實踐

- 08-23

- 探尋歷史足跡,感受英雄壯舉 ——南京審計大學“澄園先鋒”

- 探尋歷史足跡,感受英雄壯舉

——南京審計大學“澄園先鋒”社會實踐團隊開展線上專題活動 - 08-23

- 巢院學子三下鄉:鄉村振興,美麗“三農””

- 08-23

- 走進富裕縣紹文紅色教育基地——感悟老區精神

- 08-23

- 尋訪龍安橋鎮政府——探生態與人才共振

- 08-23

- 礦大學子“三下鄉”:天文進鄉村,蘑菇助振興

- 08-23

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺