多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

領悟“大寨精神”:艱苦奮斗,自力更生

發布時間:2023-08-20 關注: 一鍵復制網址

中華第一村——大寨村,是山西省晉中市昔陽縣的一個小山村。大寨地處山西省晉中市昔陽縣城東南部,自然環境惡劣,群眾生活十分艱苦,后進行治山治水,在七溝八梁一面坡上開辟層層梯田,并通過引水澆地改變了靠天吃飯的狀況。

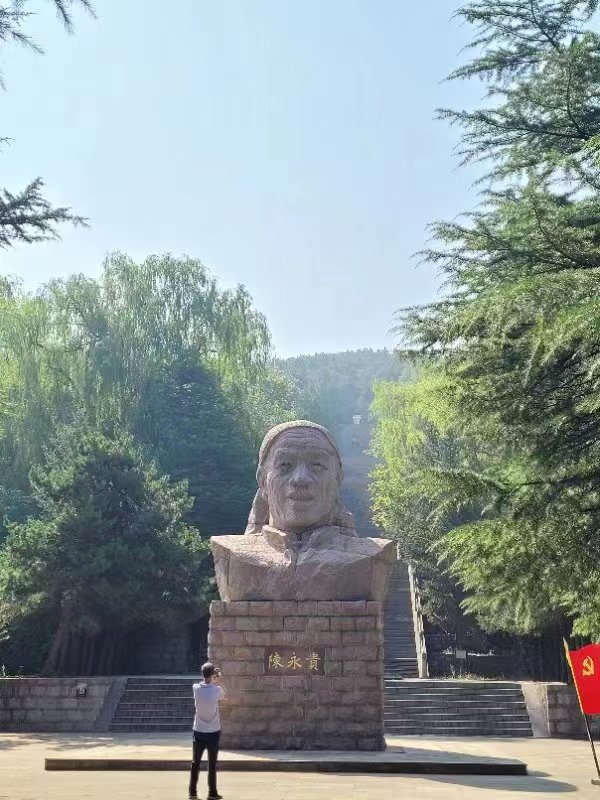

大寨村村民經過艱苦努力產出了高產穩產的海綿田,但遭受了洪澇災害,后在陳永貴的帶領下,2016年被列入中國傳統村落名錄,2017年榮獲影響力排行榜300佳,,2019年入選全國鄉村旅游重點村名單,并評為國家森林鄉村。

1953年,大寨響應中央號召,開始實行農業集體化。在陳永貴的帶領下,大寨農民從山下擔土到石山上造田,在山頂上開辟蓄水池,擴大了耕地面積,提高了糧食產量,改造了本村的生活狀態,受到當地政府的重視。

1955年冬開始,大寨人大搞農田水利基本建設,建筑水壩30多條,不料第二年夏季被山洪全部沖垮。1956年冬大寨人深挖壩基,重新筑壩,但到了次年夏天又被山洪沖毀。面對兩個冬春的心血都付之東流,陳永貴帶領下的黨支部不灰心、不氣餒,總結教訓,于57年舉全村之力再戰,共筑壩16條,分6層布防,動用土方42.82萬立方,石頭7621立方,終于成功治理了這條干河溝,累計造地150畝,這就是著名的“三戰狼窩掌”。

1963年的一場特大洪澇災害,造成山流地沖、房倒窯塌,百分之七十的農民無家可歸,沖垮了大寨人奮斗了10余年才得來的人造耕地和防護堤壩。

山西省委得知這一重大災害后,決定調撥一批救濟糧和救濟物資扶持大寨。陳永貴婉言拒絕,他以超乎常人的思維和勇氣,堅持自力更生,調動社員苦干,并提出“三不要”(不要國家救濟糧、救濟款、救濟物資)、“三不少”(向國家賣糧不少、社員口糧不少、集體庫存不少)的誓言目標;在陳永貴的帶領下,大寨村最終奇跡般地闖過了年關,奪取了好收成。

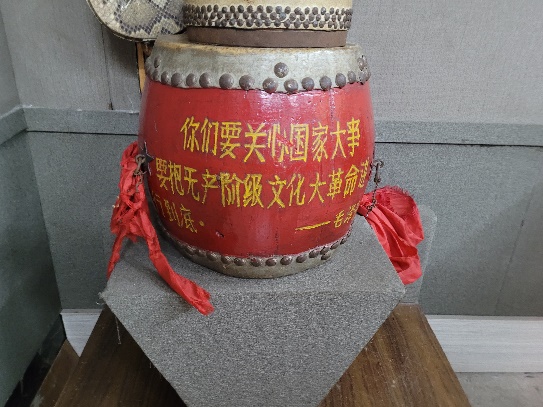

1964年3月28日,時任山西省委第一書記的陶魯茄向毛主席匯報大寨的情況。毛主席高興地說:“窮山溝里出好文章。”同年8月,毛主席對國家計委領導小組的同志說:“要自力更生,要像大寨那樣,它不借國家的錢,也不向國家要東西。”同年12月21日,三屆全國人大一次會議上,周總理在《政府工作報告》中專門表揚了大寨,并把大寨經驗總結為:“政治掛帥,思想領先的原則;自力更生,艱苦奮斗的精神;愛國家、愛集體的共產主義風格。”

1968年冬季始,在陳的主持與調配下,一個又一個農田水利基本建設工程相繼展開。據有關資料介紹,幾年里共修筑了1000多公里大壩,墾整了6萬多畝土地。

1970年,《人民日報》發表《農業學大寨》的社論,在中央的授意下,陳永貴主動出擊,串聯全國各地,播撒大寨種子,學大寨“更以燎原之勢,遍及神州。”

直到1975年9月,黨中央、國務院還在召開全國農業學大寨會議,會上發出“全黨動員,大辦農業,為普及大寨縣而奮斗”的號召,進一步提出“普及大寨縣”的設想,要求1980年全國三分之一的縣建成大寨縣。從大寨村的發展路程中我們領悟到了其中“艱苦奮斗,自力更生”的大寨精神。

作者:王雪姣 來源:信息搜集

- 聚焦歷史民俗,探尋數智未來

- 為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹落實黨的二十大精神,了解并記錄數智科技在當今歷史文化類博物館中的運用情

- 08-21

- 唱響臨夏特色文化,暢游八坊十三巷的古老雅韻

- 08-21

- 東西城鄉發展實況,尋覓基層創業密碼

- 08-21

- “石光暖中原,青春獻支教”:支教圓滿成功

- 成功

- 08-21

- “石光暖中原,青春獻支教”:閉營儀式

- 8月15日,中國石油大學(華東)的魯豫相約支教隊支教志愿活動在南陽市米坪鎮野牛小學舉行結營儀式,結束了為期15天的暑期支教活動,支

- 08-21

- “石光暖中原,青春獻支教”:支教旅程結束

- 愛心支教行,夏日暖童心。中國石油大學(華東)魯豫相約支教隊赴河南省南陽市西峽縣野牛小學的支教生活接近尾聲

- 08-21

- 古林記憶館館長帶領實踐團隊參觀

- 08-21

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺