多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)

探尋紋樣歷史文化 助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展

發(fā)布時(shí)間:2023-08-14 關(guān)注: 一鍵復(fù)制網(wǎng)址

“究天人之際,通古今之變。”隨著時(shí)代的發(fā)展,建筑形式的不斷創(chuàng)新與融合,導(dǎo)致傳統(tǒng)建筑的數(shù)量在不斷的減少,傳統(tǒng)紋樣的蹤跡更是難以尋找。為了更好的保留歷史文化的遺跡,2023年7月7日,桂林理工大學(xué)藝術(shù)學(xué)院“傳統(tǒng)紋樣·鄉(xiāng)村振興道路上的古今對(duì)話”暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)前往廣西桂林市灌陽縣展開社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。通過此次社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),實(shí)踐團(tuán)隊(duì)深入了解灌陽縣傳統(tǒng)歷史故事,挖掘特色紋樣設(shè)計(jì),為今后的再創(chuàng)造提供了基礎(chǔ)保障與設(shè)計(jì)素材,推動(dòng)文化傳承與創(chuàng)新發(fā)展。通訊員 冉藝錦 韋小嵐 黃彥萍)

圖為實(shí)踐團(tuán)隊(duì)隊(duì)員與村民聊天。

圖為村民向?qū)嵺`團(tuán)隊(duì)隊(duì)員介紹紋樣。

圖為駐村書記為實(shí)踐團(tuán)隊(duì)講解古村目前情況。

圖為模印紋樣。

圖為纏枝菊花。

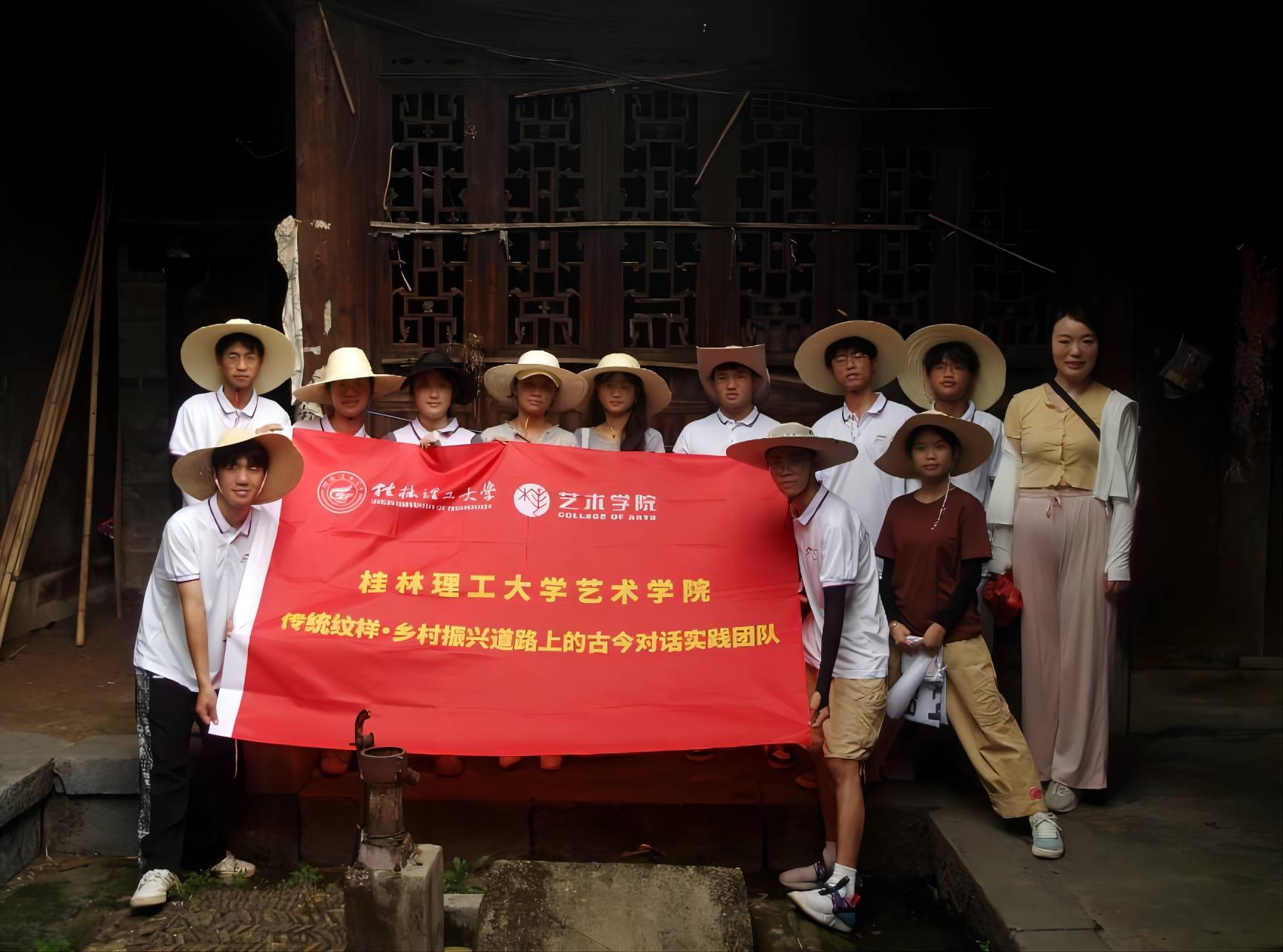

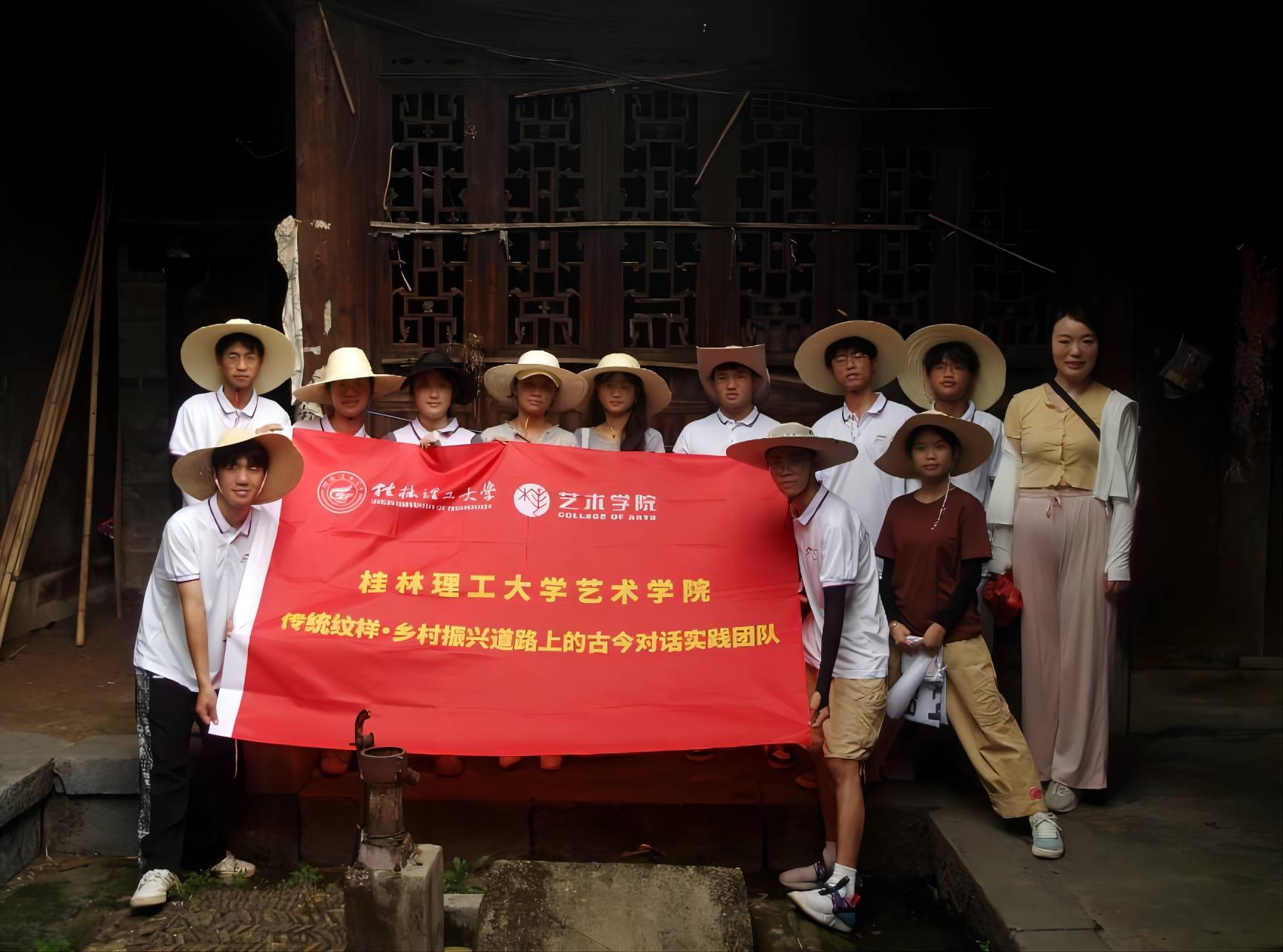

圖為實(shí)踐團(tuán)隊(duì)合影。

圖為實(shí)踐團(tuán)隊(duì)隊(duì)員與村民聊天。

圖為村民向?qū)嵺`團(tuán)隊(duì)隊(duì)員介紹紋樣。

圖為駐村書記為實(shí)踐團(tuán)隊(duì)講解古村目前情況。

圖為模印紋樣。

圖為纏枝菊花。

圖為實(shí)踐團(tuán)隊(duì)合影。

作者:多彩大學(xué)生網(wǎng) 來源:多彩大學(xué)生網(wǎng)

- 三明學(xué)院資源與化工學(xué)院前往中村鄉(xiāng)開展“繪制拼貼美麗藍(lán)圖,

- 2023年7月12日,三明學(xué)院資源與化工學(xué)院“千‘資’共‘凈’”社會(huì)實(shí)踐隊(duì)前往三明市三元區(qū)中村鄉(xiāng)開展“踐行綠色生活方式,促進(jìn)人與自然

- 08-14

- 三明學(xué)院資源與化工學(xué)院前往中村鄉(xiāng)開展“宣傳學(xué)習(xí)垃圾分類,

- 2023年7月11日,三明學(xué)院資源與化工學(xué)院“千‘資’共‘凈’”社會(huì)實(shí)踐隊(duì)前往三明市三元區(qū)中村鄉(xiāng)開展“踐行綠色生活方式,促進(jìn)人與自然

- 08-14

- 三明學(xué)院資源與化工學(xué)院前往中村鄉(xiāng)開展“實(shí)踐認(rèn)識(shí)自然生態(tài),

- 2023年7月10日,三明學(xué)院資源與化工學(xué)院“千‘資’共‘凈’”社會(huì)實(shí)踐隊(duì)前往三明市三元區(qū)中村鄉(xiāng)開展“踐行綠色生活方式,促進(jìn)人與自然

- 08-14

- 三明學(xué)院資源與化工學(xué)院前往中村鄉(xiāng)開展“傳播文明新風(fēng)尚,行

- 2023年7月9日,三明學(xué)院資源與化工學(xué)院“千‘資’共‘凈’”社會(huì)實(shí)踐隊(duì)前往三明市三元區(qū)中村鄉(xiāng)開展分發(fā)宣傳“文明創(chuàng)城,人人有責(zé)”文明

- 08-14

- 浙江農(nóng)林大學(xué)“神秀天臺(tái)山,云端未來村”大學(xué)生暑期社會(huì)實(shí)踐

- 為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述以及“共同富裕”重要論述精神,全面落實(shí)浙江省山區(qū)26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展要求。

- 08-14

- 廣東醫(yī)學(xué)子三下鄉(xiāng):與急救同行護(hù)青春,知識(shí)比賽此躬行

- 雷州7月16日電(通訊員 杜頌文)為了傳播急救知識(shí),增強(qiáng)民眾戶外急救知識(shí),推動(dòng)鄉(xiāng)村振興,2023年7月10日至7月16日廣東醫(yī)科大學(xué)急救志愿

- 08-14

- 東北大學(xué)雙創(chuàng)學(xué)院上海社會(huì)實(shí)踐:探尋改革開放與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的偉

- 為了深入了解改革開放對(duì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要貢獻(xiàn),東北大學(xué)雙創(chuàng)學(xué)院社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)于2023年8月3日踏上了赴上海外灘參觀的征程。這次實(shí)踐活

- 08-14

- 廣東醫(yī)學(xué)子三下鄉(xiāng):鄉(xiāng)村振興“醫(yī)”路“童”行,青春譜寫支教

- 雷州7月16日電(通訊員 杜頌文)為響應(yīng)國家“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”的號(hào)召,以及推助城鄉(xiāng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。廣東醫(yī)學(xué)子“醫(yī)心護(hù)童,燃情筑夢”

- 08-14

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)