多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)

鄭大學(xué)子深入溫縣太極,多語賦能弘揚(yáng)非遺風(fēng)采

發(fā)布時(shí)間:2023-08-13 關(guān)注: 一鍵復(fù)制網(wǎng)址

多彩大學(xué)生網(wǎng)鄭州8月14日電(通訊員 趙龍雪 于雪陽)一張一弛,彰顯太極魅力;千言多語,述盡武術(shù)傳奇。7月25日,鄭州大學(xué)外國(guó)語與國(guó)際關(guān)系學(xué)院“譯語同聲,多語賦能”社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)走進(jìn)河南省焦作市溫縣陳家溝村,開展主題為“太極之鄉(xiāng)‘豫’非遺,多語傳播‘鄭’當(dāng)行”的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),深入探尋太極文化底蘊(yùn),為太極文化的國(guó)際傳播注入新動(dòng)力。

對(duì)話太極傳人,探尋歷史根源

“別看這里地方小,上至耄耋老人,下至垂髻小兒,人人都是練家子,個(gè)個(gè)都有看家本領(lǐng)。”陳晶瑩一臉自豪地說。作為陳氏太極拳第十二代嫡系傳人,她自幼苦練太極拳,不僅拳法嫻熟,形神兼?zhèn)洌瑢?duì)太極拳的歷史發(fā)展更是如數(shù)家珍。“學(xué)習(xí)太極拳不應(yīng)止于簡(jiǎn)單地模仿動(dòng)作,更應(yīng)了解其歷史和內(nèi)涵,方能真正感悟太極之美”,從陳王廷造拳到大架小架的創(chuàng)編,從楊露禪學(xué)拳到趙堡太極拳的發(fā)展,陳晶瑩侃侃而談,言語之間盡是對(duì)太極拳的熱愛。

受此啟發(fā),團(tuán)隊(duì)成員踏入陳家溝太極拳文化旅游區(qū),探尋太極拳的歷史根源。古樸鼎盛的太極拳祖祠,恢宏壯觀的太極拳博物館,靜謐深邃的楊露禪學(xué)拳處......無一不訴說著太極拳的前世今生。通過實(shí)地參觀,團(tuán)隊(duì)成員近距離感受到了太極拳的博大精深和陳家溝深厚的文化底蘊(yùn)。

親練太極招式,細(xì)品拳法內(nèi)涵

伴著柔和的晨光,身著寬松的練習(xí)服,動(dòng)作行云流水,一招一式之間,周身仿佛圍繞著一層無形的氣,如詩如畫。初到陳家溝太極拳學(xué)校,團(tuán)隊(duì)成員便看到年近56歲的俄羅斯學(xué)員Светлана Кобякова(中文名陳一梅)練習(xí)太極的場(chǎng)景,不覺便放松下來,沉醉其中。

“全身放松,氣沉丹田……”陳一梅以圓潤(rùn)流暢的太極拳動(dòng)作示范,同時(shí)講解著動(dòng)作精髓。實(shí)踐團(tuán)隊(duì)成員紛紛摒棄雜念,細(xì)細(xì)品味招式內(nèi)涵,認(rèn)真學(xué)習(xí)太極拳動(dòng)作。一開始團(tuán)隊(duì)成員略顯手忙腳亂,但跟隨陳一梅慢慢調(diào)整呼吸后,成員們的動(dòng)作逐漸規(guī)范自然,心神仿佛沉浸在太極的世界中。起勢(shì)、金剛搗碓、懶扎衣、六封四閉、單鞭、白鶴亮翅......一套動(dòng)作下來,成員們身心舒暢,也慢慢領(lǐng)悟到太極拳背后蘊(yùn)含的陰陽循環(huán)、天人合一的哲學(xué)思想和養(yǎng)生觀念。

多語賦能非遺,傳播中國(guó)聲音

自太極拳被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入了人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄以來,各地的太極愛好者紛紛涌向陳家溝,體驗(yàn)這一千年傳承的瑰寶。陳家溝在國(guó)家與體育局的大力扶持下,圍繞“太極+教育培訓(xùn)”“太極+文化創(chuàng)意”和“太極+健康養(yǎng)生”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對(duì)太極拳文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和發(fā)展,打造“太極拳發(fā)源地”這一文化品牌,實(shí)現(xiàn)以太極拳帶動(dòng)太極文化,以太極文化推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。如今,太極拳作為陳家溝的一張閃亮名片,正不斷邁向更加廣闊的國(guó)際舞臺(tái)。

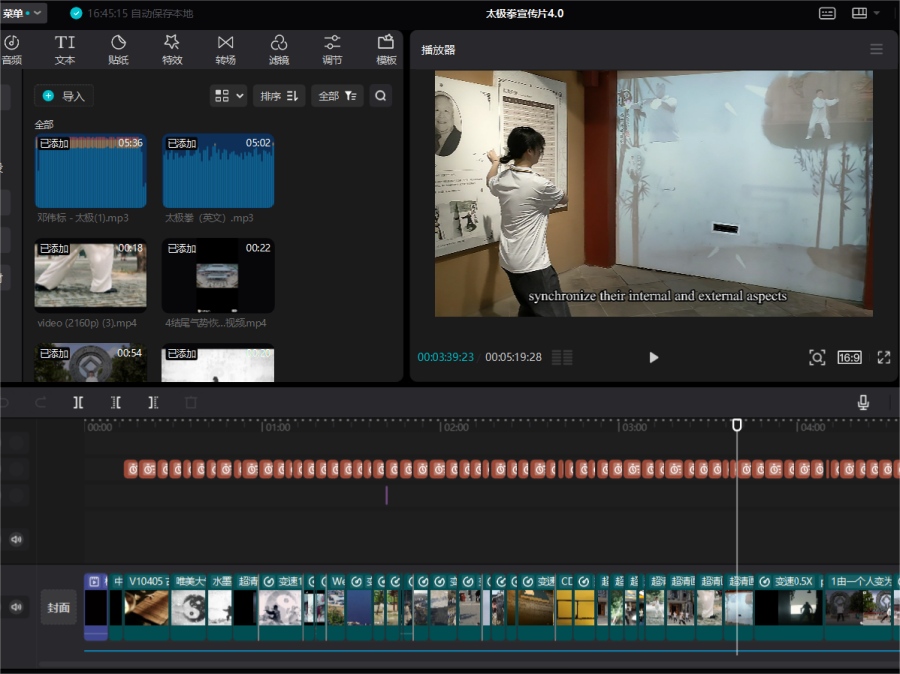

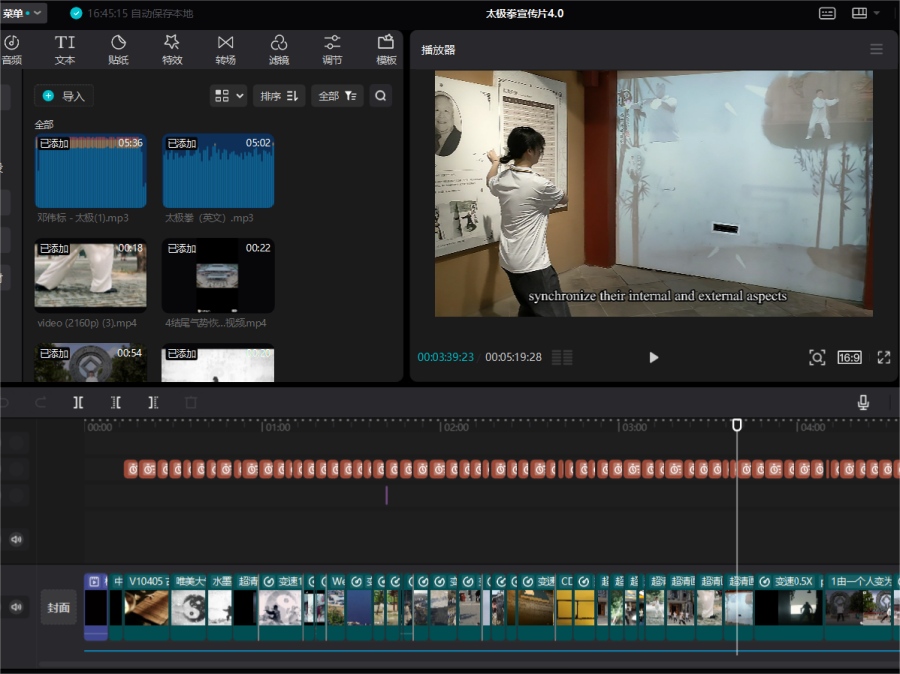

然而,不可否認(rèn),太極拳的國(guó)際傳播仍面臨重重挑戰(zhàn),如不同的語言文化令大部分太極拳師難以直接對(duì)外授課,中外文化觀念差異限制了太極拳內(nèi)涵的發(fā)揚(yáng)等。為此,團(tuán)隊(duì)成員就地拍攝太極拳素材,撰寫并精心打磨宣傳文稿,將其翻譯為英、德、法、俄等多種語言,最終形成多語言版本的太極宣傳片,并在微博、抖音、公眾號(hào)等各大平臺(tái)推送,實(shí)現(xiàn)了多語賦能太極文化,對(duì)外傳播中國(guó)聲音。

對(duì)話太極傳人,探尋歷史根源

“別看這里地方小,上至耄耋老人,下至垂髻小兒,人人都是練家子,個(gè)個(gè)都有看家本領(lǐng)。”陳晶瑩一臉自豪地說。作為陳氏太極拳第十二代嫡系傳人,她自幼苦練太極拳,不僅拳法嫻熟,形神兼?zhèn)洌瑢?duì)太極拳的歷史發(fā)展更是如數(shù)家珍。“學(xué)習(xí)太極拳不應(yīng)止于簡(jiǎn)單地模仿動(dòng)作,更應(yīng)了解其歷史和內(nèi)涵,方能真正感悟太極之美”,從陳王廷造拳到大架小架的創(chuàng)編,從楊露禪學(xué)拳到趙堡太極拳的發(fā)展,陳晶瑩侃侃而談,言語之間盡是對(duì)太極拳的熱愛。

受此啟發(fā),團(tuán)隊(duì)成員踏入陳家溝太極拳文化旅游區(qū),探尋太極拳的歷史根源。古樸鼎盛的太極拳祖祠,恢宏壯觀的太極拳博物館,靜謐深邃的楊露禪學(xué)拳處......無一不訴說著太極拳的前世今生。通過實(shí)地參觀,團(tuán)隊(duì)成員近距離感受到了太極拳的博大精深和陳家溝深厚的文化底蘊(yùn)。

圖為團(tuán)隊(duì)成員觀看太極拳博物館內(nèi)宣傳片。通訊員 劉冰楊 供圖

團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人趙龍雪告訴記者,“我以前也稍有涉獵太極拳,但那時(shí)只是模仿其形,未能深入了解其中的故事。楊露禪為學(xué)習(xí)太極拳,白天躲在角落觀摩,晚上找無人之處練拳,這種精誠(chéng)求學(xué)的態(tài)度深深地感染了我。”親練太極招式,細(xì)品拳法內(nèi)涵

伴著柔和的晨光,身著寬松的練習(xí)服,動(dòng)作行云流水,一招一式之間,周身仿佛圍繞著一層無形的氣,如詩如畫。初到陳家溝太極拳學(xué)校,團(tuán)隊(duì)成員便看到年近56歲的俄羅斯學(xué)員Светлана Кобякова(中文名陳一梅)練習(xí)太極的場(chǎng)景,不覺便放松下來,沉醉其中。

“全身放松,氣沉丹田……”陳一梅以圓潤(rùn)流暢的太極拳動(dòng)作示范,同時(shí)講解著動(dòng)作精髓。實(shí)踐團(tuán)隊(duì)成員紛紛摒棄雜念,細(xì)細(xì)品味招式內(nèi)涵,認(rèn)真學(xué)習(xí)太極拳動(dòng)作。一開始團(tuán)隊(duì)成員略顯手忙腳亂,但跟隨陳一梅慢慢調(diào)整呼吸后,成員們的動(dòng)作逐漸規(guī)范自然,心神仿佛沉浸在太極的世界中。起勢(shì)、金剛搗碓、懶扎衣、六封四閉、單鞭、白鶴亮翅......一套動(dòng)作下來,成員們身心舒暢,也慢慢領(lǐng)悟到太極拳背后蘊(yùn)含的陰陽循環(huán)、天人合一的哲學(xué)思想和養(yǎng)生觀念。

圖為團(tuán)隊(duì)成員向陳一梅學(xué)習(xí)陳氏太極拳。通訊員 王月 供圖

“我曾飽受支氣管炎的困擾,而太極拳的練習(xí)讓我感到身體從未有過的輕松,我希望太極拳能夠讓更多人受益。”陳一梅如是說。團(tuán)隊(duì)成員備受鼓舞,更堅(jiān)定了運(yùn)用所學(xué)助力非遺的決心,將太極拳的智慧傳遍各地,將太極拳的文化帶向全球,讓太極拳真正地惠及世界的各個(gè)角落。多語賦能非遺,傳播中國(guó)聲音

自太極拳被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入了人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄以來,各地的太極愛好者紛紛涌向陳家溝,體驗(yàn)這一千年傳承的瑰寶。陳家溝在國(guó)家與體育局的大力扶持下,圍繞“太極+教育培訓(xùn)”“太極+文化創(chuàng)意”和“太極+健康養(yǎng)生”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對(duì)太極拳文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和發(fā)展,打造“太極拳發(fā)源地”這一文化品牌,實(shí)現(xiàn)以太極拳帶動(dòng)太極文化,以太極文化推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。如今,太極拳作為陳家溝的一張閃亮名片,正不斷邁向更加廣闊的國(guó)際舞臺(tái)。

然而,不可否認(rèn),太極拳的國(guó)際傳播仍面臨重重挑戰(zhàn),如不同的語言文化令大部分太極拳師難以直接對(duì)外授課,中外文化觀念差異限制了太極拳內(nèi)涵的發(fā)揚(yáng)等。為此,團(tuán)隊(duì)成員就地拍攝太極拳素材,撰寫并精心打磨宣傳文稿,將其翻譯為英、德、法、俄等多種語言,最終形成多語言版本的太極宣傳片,并在微博、抖音、公眾號(hào)等各大平臺(tái)推送,實(shí)現(xiàn)了多語賦能太極文化,對(duì)外傳播中國(guó)聲音。

圖為英語版太極拳宣傳片制作截圖。通訊員 于露 供圖

此外,團(tuán)隊(duì)還實(shí)地邀請(qǐng)了國(guó)際友人觀看宣傳片,采訪其對(duì)太極文化的看法。來自伊朗的薩迪克表示:“太極拳太有用了!它能讓人在身體和精神上得到平衡和寧靜,如果長(zhǎng)時(shí)間練習(xí),一定是非常棒的健身方式。如果有機(jī)會(huì),我也要到溫縣學(xué)習(xí)太極拳!”

圖為來自伊朗的薩迪克接受采訪。通訊員 陳微 供圖

“太極文化內(nèi)涵豐富,非一朝一夕能夠?qū)W成,想將太極文化傳播到世界各地更是困難重重,”實(shí)踐團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)老師李正光指出,“在這關(guān)鍵時(shí)刻,需要更多青年學(xué)子勇?lián)鷷r(shí)代使命,在更廣闊的舞臺(tái)上繼承弘揚(yáng)太極文化,為唱響中國(guó)聲音增添更響亮的音符。”

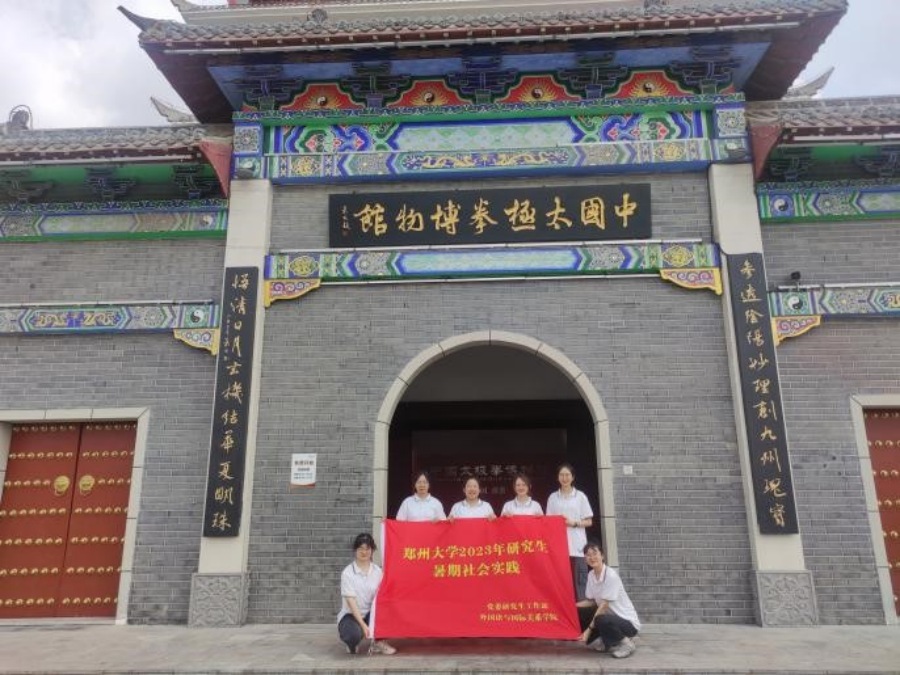

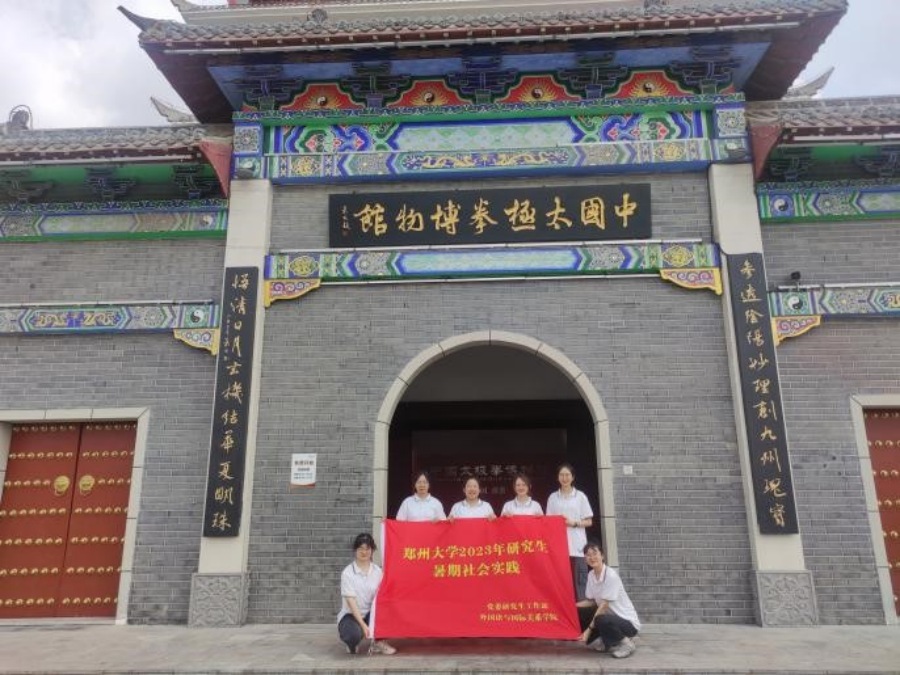

圖為實(shí)踐團(tuán)隊(duì)合照。通訊員 姜響 供圖

傳承非遺文化,既是對(duì)歷史的尊重,也是對(duì)未來的責(zé)任。太極拳作為人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn),承載著千百年來中華民族的智慧與精神。青年學(xué)子作為新時(shí)代的傳承者,應(yīng)勇挑時(shí)代重?fù)?dān),肩負(fù)起傳播中華文化的重要使命,賦能傳統(tǒng)文化,弘揚(yáng)非遺風(fēng)采。鄭州大學(xué)“譯語同聲,多語賦能”社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)在這一次實(shí)踐活動(dòng)中走進(jìn)了陳家溝,見證了在政府的支持下欣欣向榮的太極拳文化,并用多語言的呈現(xiàn)方式,為太極文化的國(guó)際傳播添磚加瓦。作者:趙龍雪 于雪陽 來源:鄭州大學(xué)

- 過期藥品回收宣講

-    為向農(nóng)村居民普及過期藥品的危害以及藥品的正確使用及廢棄方法,引導(dǎo)他們參與過期藥品的回收工作,共同倡導(dǎo)環(huán)保及公眾健

- 08-14

- 走進(jìn)西柏坡紅色圣地 感悟傳承革命薪火

- (通訊員 許強(qiáng))為了精準(zhǔn)把握無產(chǎn)階級(jí)革命精神譜系的科學(xué)內(nèi)涵和時(shí)代價(jià)值,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)光榮傳統(tǒng)、賡續(xù)紅色血脈,把西柏坡精神傳承下去、發(fā)

- 08-14

- 益心向陽 懿心呵護(hù)

- 為幫助關(guān)注和關(guān)心留守兒童的困境,并為他們提供支持和幫助,讓他們能夠享受到更好的生活和教育。7月23日,聊城大學(xué)藥學(xué)院扶“藥”直上

- 08-14

- 江南學(xué)子三下鄉(xiāng):深入企業(yè)一線,賦能鄉(xiāng)村振興

- 江南大學(xué)商學(xué)院“源”起百香實(shí)踐團(tuán)深入從江縣七香公司和真尊公司兩大龍頭企業(yè),與兩位公司負(fù)責(zé)經(jīng)理交談,了解企業(yè)在銜接農(nóng)戶和市場(chǎng)中的

- 08-14

- 深入鄉(xiāng)村一產(chǎn)源頭,展望三產(chǎn)融合發(fā)展

- 為進(jìn)一步了解新疆三產(chǎn)融合情況,助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展,7月5日,塔里木大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院三下鄉(xiāng)調(diào)研隊(duì)在歐陽金瓊教授的帶領(lǐng)下來到了阿克蘇

- 08-14

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)