多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

綠韻賦能譜新篇|“青春拓鄉路,赤忱繪振興”實踐團赴灌陽深化“紅綠古少”融合實踐新篇

- 發布時間:2025-08-16 閱讀:

- 來源:文案:李馨玥,韋佳佳 圖片:廖文敏,李晶晶,覃圣欣

繼深入挖掘灌陽“紅”“古”“少”資源后,桂林理工大學“青春拓鄉路,赤忱繪振興”實踐團持續聚焦“紅綠古少”多元資源融合,于2025年7月深入灌陽生態腹地,以萬畝梨田、神農稻博園為陣地,發揮專業所長深耕生態產業,聚焦產業融合、生態保護等鄉村振興核心議題,通過“調研-設計-賦能-推廣”一體化實踐,讓“綠”的生機與“紅”“古”“少”資源深度交融,為鄉村振興注入青春動能。

賦能生態梨園,助力果業振興

實踐團來到灌陽縣萬畝梨園,被眼前的景象所震撼:成片的梨樹郁郁蔥蔥,枝頭掛滿了或青翠、或已微微泛黃的雪梨,陽光下的雪梨泛著瑩潤光澤,個個香甜誘人。在果農的帶領下,實踐團成員在果園拍照打卡體驗,一邊親身體驗雪梨采摘,在調研灌陽萬畝梨田生態種植現狀過程中,老果農談到,他們深耕梨園多年,見證了種植方式的轉變:從過去依賴經驗、看天收成,到如今依托科技實現精準種植。“以前盼風調雨順,現在有了科技的幫忙,這片土地結出了好果子。”果農們的話語間,滿是對科技助農的認可。

在與果農討論銷售渠道拓展方案時,實踐團還觀摩了果園直播帶貨,親眼見證雪梨從“枝頭甜”走向“云端熱”。如今,萬畝梨園依托得天獨厚的地理環境,培養的雪梨已成為特色農產品,科技賦能讓傳統產業煥發了新生機。

(圖為灌陽萬畝梨田雪梨)

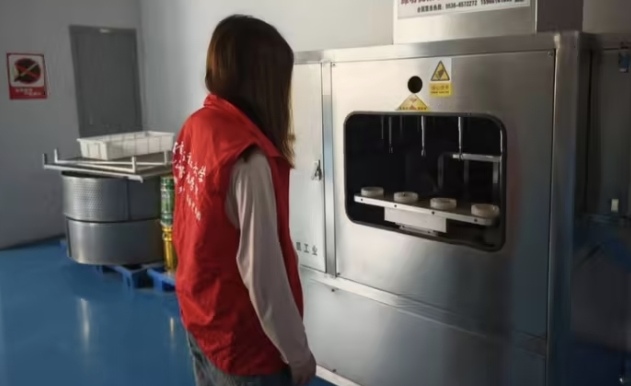

從梨園出來,實踐團成員又走進了雪梨干加工工廠。工廠里,空氣中彌漫著清甜的果香,清洗后的雪梨進入流水線,經過去核、切片、烘干,就成了一塊塊泛著蜜色的雪梨干。“以前純靠太陽曬,遇著陰雨天就糟了,現在有了烘干設備,刮風下雨都不怕。”工廠負責人笑著說。

(圖為實踐團成員參觀雪梨加工車間)

為助力雪梨品牌傳播,同時提升灌陽紅色文旅的知名度與影響力,推動紅色文化傳承,促進文旅產業發展,助力鄉村振興,實踐團成員為灌陽雪梨及雪梨干產品量身打造了系列宣傳內容,讓“綠”的生態產品與家鄉的文化記憶自然交織。

(圖為實踐團成員制作的雪梨宣傳視頻)

探秘神農稻博,傳承科學精神

走進灌陽縣神農稻博園,連片的稻田如綠色綢緞鋪向遠方,這里是袁隆平院士采用“超級稻+再生稻+綠肥”種植模式的試驗田,連續多年創下廣西水稻單產第一的紀錄,其“廣西超級稻產量第一縣”的美譽背后,藏著科學種田的密碼。

實踐團成員踩著田埂深入“神農稻博園”水稻示范區,聽研究者講解超級稻的生長特性,水稻的生長周期和情況。看著科研人員田間勞作的場景,實踐團成員廖文敏在拍攝間隙中說:“原來‘廣西糧倉’的豐收不是偶然,是一代代科研人腳踩泥土干出來的。”

(圖為實踐團成員在稻田中錄制宣傳片)

(圖為實踐團成員參觀灌陽神農韜博園)

此次調研后,實踐團成員對超級稻種植技術與生態理念有了清晰的認知,深刻體會到袁隆平院士在研究“超級稻”時的團結協作、勇攀高峰的科學精神以及腳踏實地的追求精神,作為新時代的青年,我們要像袁隆平院士一樣,為“中國夢”不懈奮斗,貢獻自己的青春力量。

青春感悟:在土地上讀懂“振興”二字

拍稻博園時,聽研究員的講解才知道,原來種地也是大學問。現在每次吃米飯,都會想起那些在田里彎腰的身影,通過此次實踐,我深刻明白每一粒糧的背后都藏著“堅守”兩個字。

——實踐團成員韋佳佳

走過湘江戰役的舊址,再踏足月嶺村的古巷,我體會到“紅”是精神的根,“古”是文化的魂,古建筑守護的不僅是飛檐斗拱,更是紅色基因,我在紅色文化里汲取信仰力量,這些力量也將成為我今后人生中的寶貴財富。

——實踐團成員寧佳麗

在月嶺村聽桂劇老藝人說“怕這調子失傳”,在千家洞看瑤族阿媽教我們打油茶時眼里的光,在稻博園感受“把論文寫在大地上”的力量,灌陽的“紅綠古少”不是孤立的標簽,而是相互纏繞的根脈,我們要做的,就是讓這根脈在青春的澆灌下長得更茁壯。

——實踐團成員李晶晶

在神農稻博園里,我驚嘆于延綿的稻田,更驚嘆于袁隆平院士“一生只做一件事”的執著,我要像院士說的那樣,做一粒扎根土地的好種子,為鄉村振興貢獻青春力量。

——實踐團成員覃圣欣

在灌陽的綠意里,實踐團的腳步從萬畝梨園的清甜走向神農稻博園的厚重,用專業學識為生態產業注入青春動能。我們見證了科技讓雪梨從枝頭到舌尖的甜蜜蛻變,讀懂了袁隆平院士“做一粒好種子”的囑托。青春的腳步暫歇,但守護綠意、賦能振興的承諾不會褪色。實踐團將帶著這份在土地上收獲的感悟,持續為灌陽的“紅綠古少”融合之路添磚加瓦,讓綠色發展的種子在更多青年心中扎根,讓革命老區的振興故事,永遠帶著泥土的芬芳與生機。

社會實踐內容推薦

- 抖音帶貨實踐里的“破局”與成長

- 2025-08-16

- 鄞州剪紙傳承人談非遺保護與跨文化傳播

- 2025-08-16

- 鴻志青年進社區 安全守護伴童行

- 為積極響應國家社會實踐號召,切實提升鄉村兒童的安全防護意識和自護自救能力,7月24日烏魯木齊鴻志團隊深入烏魯木齊天山區騎馬山

- 2025-08-16

- 長安大學赴長三角“交通強國筑路行”大學生暑期社會實踐隊前往南京長江大橋開展社會實踐活動

- 2025-08-16

- 長安大學赴長三角“交通強國筑路行”暑期社會實踐隊走進上海四行倉庫抗戰紀念館

- 2025-08-16

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺