塘鏈新聲:青年駐村,喚醒山海鄉(xiāng)

- 發(fā)布時間:2025-08-16 閱讀:

- 來源:塘人街探案小組

塘鏈新聲:青年駐村,喚醒山海鄉(xiāng)

塘人街探案小組全員

項目緣起:青年視角下的海塘困境

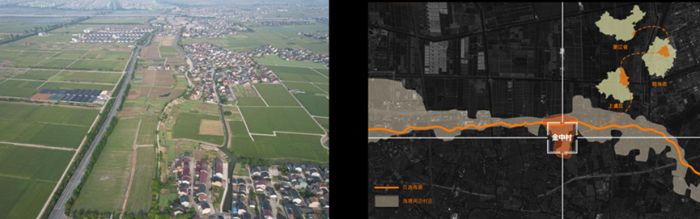

40公里的百瀝海塘,曾是抵御錢塘潮涌的“生命線”,如今卻成了被野草掩埋的“斷線珍珠”。當浙江理工大學“塘人街探案”小隊第一次站在塘上,看到的不僅是裂縫的路基、荒廢的閘口,更是一段正在消逝的人與海的記憶。

一條被遺忘的“海岸線”

01 駐村第一步:敲開家門,傾聽塘邊故事

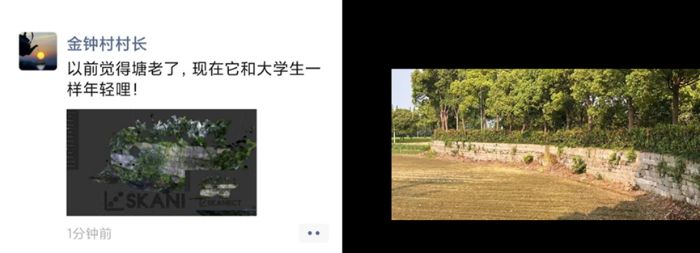

圖 3 與村長的交談

我們帶著三樣“偵探工具”走進村莊:

證物一:泛黃的老教師的來信

“1969年冬,三千人赤腳挑土筑塘…”

——金鐘村村長顫抖著展開四十年前的信紙,凍紅的指關(guān)節(jié)像塘上皸裂的石縫。

鄉(xiāng)村老教師的來信

證物二:畫滿紅圈的塘圖

“這兒被廠子截斷了!”“那段路陡得阿婆摔過跤!”

——小隊用腳步丈量出10多處“塘殤”,測繪儀上的裂痕比數(shù)據(jù)更刺眼。

破碎的海塘塘體

證物三:榕樹下的心聲錄音

“就想有個亭子讓我們歇歇腳”(賣菜嬸攥著皺巴巴問卷)

“把爺爺捕魚的故事講給孩子聽吧”(年輕媽媽指著斷塘)

102份問卷在蟬鳴中翻動,63扇木門被扣響,12場晚風里的座談——塘的心跳,終于被我們聽見。

采訪調(diào)研照片

02 青年的發(fā)現(xiàn):海塘的困境與村民的渴望

基于詳實的一手數(shù)據(jù),團隊診斷出阻礙海塘與村民生活鏈接的四大核心問題:物理空間割裂與管理失序、歷史文化認知斷層、社區(qū)公共空間與活力缺失、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型動力不足。

一次次走近鄉(xiāng)村

03 青年的答卷:把腳印留在塘上,把心聲帶回課堂

“塘人街探案”青年團隊運用3D掃描與數(shù)字重建技術(shù),將百年海塘文化搬上云端,構(gòu)建可漫游的沉浸式數(shù)字孿生博物館。通過開發(fā)互動式文化傳播與教育模塊,我們:讓捍海歷史“活”起來 ——線上復刻石塘構(gòu)造、圍涂場景,動態(tài)展示老漁民口述史。為鄉(xiāng)村文化“拓新路”——搭建數(shù)字展銷平臺,鏈接農(nóng)產(chǎn)品與海塘故事,助力文旅推廣。教村民用技術(shù)“講故事”——開發(fā)簡易操作后臺,賦能村民自主更新文化內(nèi)容,培育鄉(xiāng)村數(shù)字人才。

技術(shù)不止于展示,更是青年獻給鄉(xiāng)土的文化振興火種!

塘體本體

學校:浙江理工大學科技與藝術(shù)學院

項目名稱:海塘“鏈”計劃——以村民生活再次鏈接海塘

指導老師:蔣亞靜、王淵、劉子琛

團隊負責人:胡恩茜

團隊成員:陳羅晗、徐益濤、張怡、周凌翠

- 抖音帶貨實踐里的“破局”與成長

- 2025-08-16

- 鄞州剪紙傳承人談非遺保護與跨文化傳播

- 2025-08-16

- 鴻志青年進社區(qū) 安全守護伴童行

- 為積極響應國家社會實踐號召,切實提升鄉(xiāng)村兒童的安全防護意識和自護自救能力,7月24日烏魯木齊鴻志團隊深入烏魯木齊天山區(qū)騎馬山

- 2025-08-16

- 長安大學赴長三角“交通強國筑路行”大學生暑期社會實踐隊前往南京長江大橋開展社會實踐活動

- 2025-08-16

- 長安大學赴長三角“交通強國筑路行”暑期社會實踐隊走進上海四行倉庫抗戰(zhàn)紀念館

- 2025-08-16

- 閱讀

- 多彩大學生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號-18

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺