在熱愛中堅持,在創(chuàng)新中突破

風(fēng)箏是我國的民俗文化之一,擁有兩千多年的悠久歷史。滇式風(fēng)箏在我國南北風(fēng)箏中脫穎而出,獨樹一幟,歷經(jīng)數(shù)百年年仍然保持至今。為了更好地了解“滇式風(fēng)箏”所蘊含的深刻內(nèi)涵和學(xué)習(xí)工匠精神,重慶人文科技學(xué)院“悠悠匠心”非遺文化傳承實踐團成員于2022年8月2日來到西山區(qū)文化館,近距離參觀和學(xué)習(xí)了“滇式風(fēng)箏”的制作工藝。

油畫般的老昆明場景,被朱家祥一一記錄,描劃在風(fēng)箏上,匯聚成了中國風(fēng)箏界數(shù)一數(shù)二的獨特派系—南派滇式風(fēng)箏。

朱家祥生于1943年,現(xiàn)為滇式風(fēng)箏傳習(xí)館主持,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目滇式風(fēng)箏市級代表性傳承人。他40多年如一日,不斷創(chuàng)新滇式風(fēng)箏的結(jié)構(gòu)和樣式,致力讓南派滇式風(fēng)箏傳承下去。

據(jù)朱家祥介紹,風(fēng)箏制作有四大要素,分別是:扎,糊、繪、放。在做造型時使用棉子做捆扎點,再拿漿糊捆扎上去,從而使得骨架非常牢固不會變形。但是容易變形,蟲蛀。為了解決竹篾易變形、易被蟲蛀和不易保存等問題,朱家祥開始尋找合適的替代材料。經(jīng)過多次嘗試,他發(fā)現(xiàn)了碳素材料。相比傳統(tǒng)用竹篾制作的風(fēng)箏,使用碳素材料做骨架的風(fēng)箏更輕、更均勻,能穩(wěn)定地飛行。更重要的是,由于減少了削篾環(huán)節(jié),讓滇式風(fēng)箏的制作時間大大縮短。

“做風(fēng)箏難,難在削篾。”朱家祥說,竹篾的粗細直接關(guān)系到風(fēng)箏的性能和高度:竹篾太粗,會影響風(fēng)箏的飛行高度;竹篾太細,則容易讓風(fēng)箏折翼墜落。因為缺乏標準,朱家祥制作風(fēng)箏“全憑感覺”,由于削出來的竹篾粗細不一,做出來的風(fēng)箏質(zhì)量也很難有保障。朱家祥一般要用兩三天時間才能做一個風(fēng)箏。

朱家祥深知非遺傳承比較難,發(fā)現(xiàn)碳素材料后,他開始免費教村民制作風(fēng)箏。因為風(fēng)箏行業(yè)售價不高,收入低,很多前來學(xué)習(xí)風(fēng)箏制作的人都改行了,但是朱家祥老人為非遺傳承的奉獻精神仍令實踐隊成員感到敬佩。

從2007年開始,昆明市的風(fēng)箏比賽如雨后春筍般涌現(xiàn),但由于缺乏管理,行業(yè)亂象叢生。為了規(guī)范制作技術(shù)、比賽規(guī)則,朱家祥帶頭成立了昆明市風(fēng)箏運動協(xié)會,到小學(xué)、中學(xué)、高校培訓(xùn)風(fēng)箏制作工藝,在傳承制作工藝的同時,行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范。在此基礎(chǔ)上,朱家祥開始豐富滇式風(fēng)箏的品種。在蜜蜂、壽桃、彌勒、板瓦、八卦和燈籠等8個滇式風(fēng)箏傳統(tǒng)品種基礎(chǔ)上,制作了融入地道云南文化、云南味兒濃的新滇式風(fēng)箏,并利用云南旅游資源優(yōu)勢,將風(fēng)箏制作成伴手禮、旅游紀念品等。

據(jù)朱家祥老師介紹,現(xiàn)在滇式風(fēng)箏仍為昆明廣大群眾喜聞樂見,經(jīng)常抽空放飛風(fēng)箏對改善視力疲勞、治療頸椎病、調(diào)整睡眠狀態(tài)等,很多益處。現(xiàn)在醫(yī)學(xué)界還把這項活動叫“箏療法”,現(xiàn)在玩風(fēng)箏的也有九十歲以上的,也有兒童,青少年,適用人群廣泛,老有所樂,老有所養(yǎng),培養(yǎng)青少年德智體美勞健康文明交流進步。朱老師還建議;傳統(tǒng)與現(xiàn)代結(jié)合,希望“低頭族”們抽點時間“抬抬頭”為全民健康觸入大自然,走進大自然吧。

油畫般的老昆明場景,被朱家祥一一記錄,描劃在風(fēng)箏上,匯聚成了中國風(fēng)箏界數(shù)一數(shù)二的獨特派系—南派滇式風(fēng)箏。

朱家祥生于1943年,現(xiàn)為滇式風(fēng)箏傳習(xí)館主持,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目滇式風(fēng)箏市級代表性傳承人。他40多年如一日,不斷創(chuàng)新滇式風(fēng)箏的結(jié)構(gòu)和樣式,致力讓南派滇式風(fēng)箏傳承下去。

據(jù)朱家祥介紹,風(fēng)箏制作有四大要素,分別是:扎,糊、繪、放。在做造型時使用棉子做捆扎點,再拿漿糊捆扎上去,從而使得骨架非常牢固不會變形。但是容易變形,蟲蛀。為了解決竹篾易變形、易被蟲蛀和不易保存等問題,朱家祥開始尋找合適的替代材料。經(jīng)過多次嘗試,他發(fā)現(xiàn)了碳素材料。相比傳統(tǒng)用竹篾制作的風(fēng)箏,使用碳素材料做骨架的風(fēng)箏更輕、更均勻,能穩(wěn)定地飛行。更重要的是,由于減少了削篾環(huán)節(jié),讓滇式風(fēng)箏的制作時間大大縮短。

(朱家祥老師為實踐團成員講解風(fēng)箏原理 鄧星/攝)

為了更好地傳承技藝,朱家祥協(xié)同風(fēng)箏協(xié)會的成員申請了發(fā)明專利。把材料改進了。棉要造型必須要用火烘烤,一般人掌握不好火候和時間。通過大膽的改進創(chuàng)新,改為使用釣魚竿尖尖,就不容易斷;又為了便于做,使用釣魚竿觸點是圓的,綁扎的時候觸點會打滾,為了排除這個情況,又發(fā)明了風(fēng)箏的模具,可以根據(jù)風(fēng)箏的造型來開模,使得制作更精確標準化,而且人人都可以做風(fēng)箏,人人都做得好風(fēng)箏。而這些都是取得專利的。“做風(fēng)箏難,難在削篾。”朱家祥說,竹篾的粗細直接關(guān)系到風(fēng)箏的性能和高度:竹篾太粗,會影響風(fēng)箏的飛行高度;竹篾太細,則容易讓風(fēng)箏折翼墜落。因為缺乏標準,朱家祥制作風(fēng)箏“全憑感覺”,由于削出來的竹篾粗細不一,做出來的風(fēng)箏質(zhì)量也很難有保障。朱家祥一般要用兩三天時間才能做一個風(fēng)箏。

朱家祥深知非遺傳承比較難,發(fā)現(xiàn)碳素材料后,他開始免費教村民制作風(fēng)箏。因為風(fēng)箏行業(yè)售價不高,收入低,很多前來學(xué)習(xí)風(fēng)箏制作的人都改行了,但是朱家祥老人為非遺傳承的奉獻精神仍令實踐隊成員感到敬佩。

從2007年開始,昆明市的風(fēng)箏比賽如雨后春筍般涌現(xiàn),但由于缺乏管理,行業(yè)亂象叢生。為了規(guī)范制作技術(shù)、比賽規(guī)則,朱家祥帶頭成立了昆明市風(fēng)箏運動協(xié)會,到小學(xué)、中學(xué)、高校培訓(xùn)風(fēng)箏制作工藝,在傳承制作工藝的同時,行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范。在此基礎(chǔ)上,朱家祥開始豐富滇式風(fēng)箏的品種。在蜜蜂、壽桃、彌勒、板瓦、八卦和燈籠等8個滇式風(fēng)箏傳統(tǒng)品種基礎(chǔ)上,制作了融入地道云南文化、云南味兒濃的新滇式風(fēng)箏,并利用云南旅游資源優(yōu)勢,將風(fēng)箏制作成伴手禮、旅游紀念品等。

據(jù)朱家祥老師介紹,現(xiàn)在滇式風(fēng)箏仍為昆明廣大群眾喜聞樂見,經(jīng)常抽空放飛風(fēng)箏對改善視力疲勞、治療頸椎病、調(diào)整睡眠狀態(tài)等,很多益處。現(xiàn)在醫(yī)學(xué)界還把這項活動叫“箏療法”,現(xiàn)在玩風(fēng)箏的也有九十歲以上的,也有兒童,青少年,適用人群廣泛,老有所樂,老有所養(yǎng),培養(yǎng)青少年德智體美勞健康文明交流進步。朱老師還建議;傳統(tǒng)與現(xiàn)代結(jié)合,希望“低頭族”們抽點時間“抬抬頭”為全民健康觸入大自然,走進大自然吧。

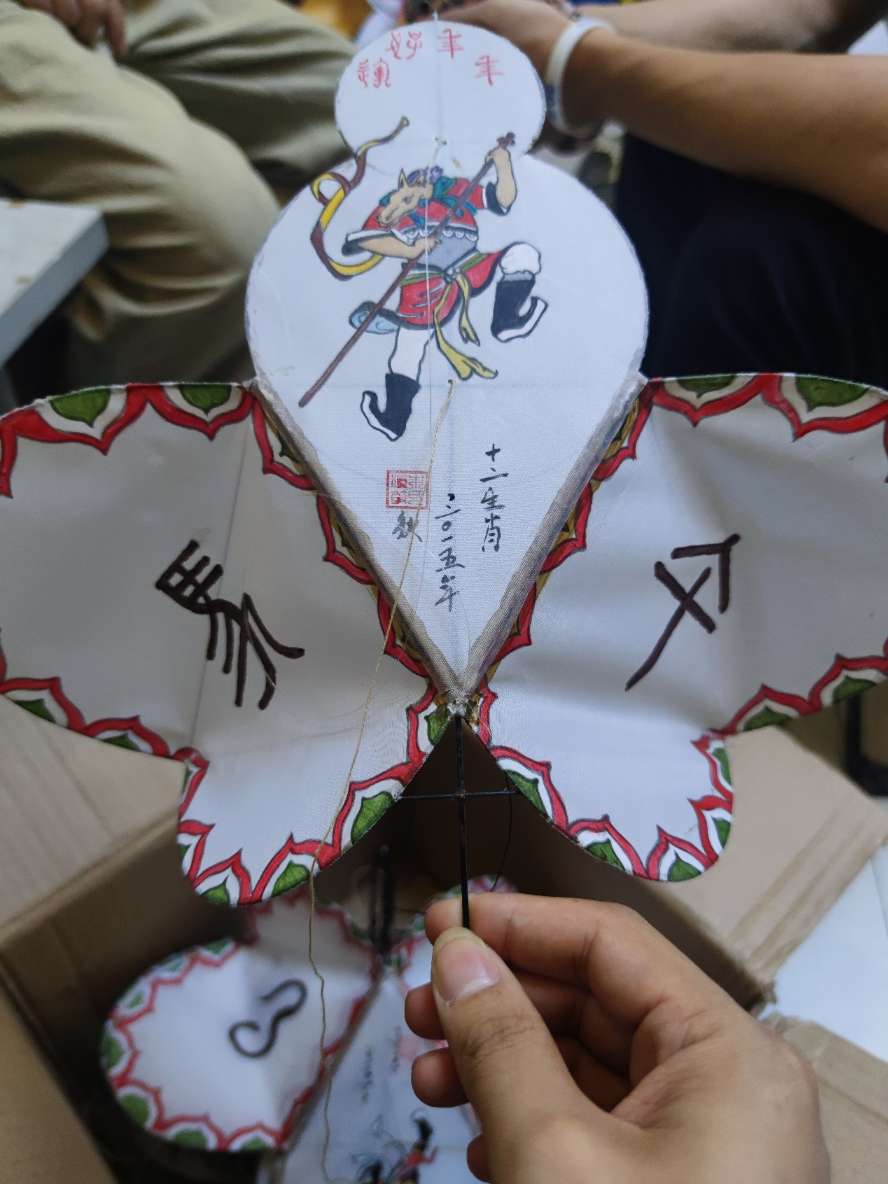

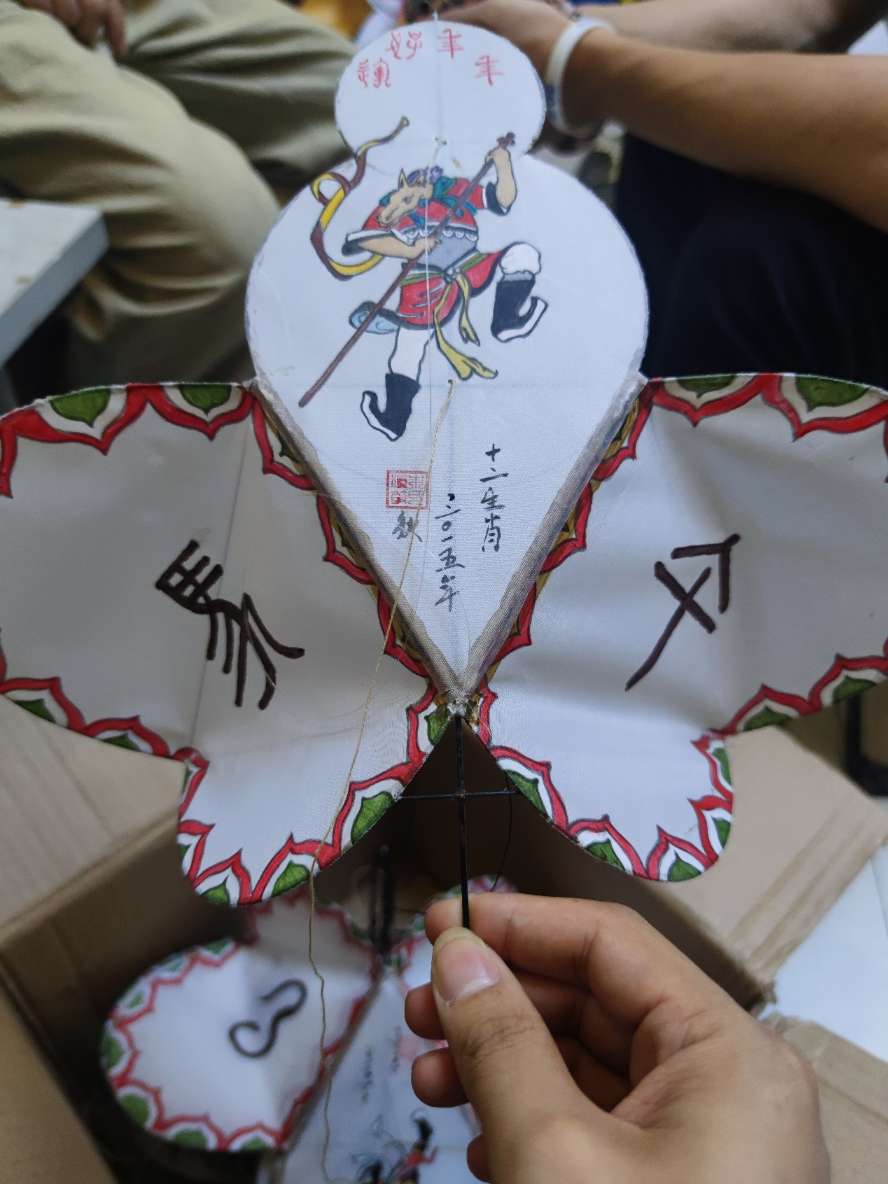

(朱家祥老師所做風(fēng)箏 劉坤/攝)

滇式風(fēng)箏融入地道云南文化,為傳承中華文化和保護民族文化多樣性作出了重要貢獻。滇式風(fēng)箏的一筆一畫、一針一線,都是對中國歷史的訴說,通過在西山區(qū)文化館的參觀與學(xué)習(xí),實踐隊的成員們在像朱家祥老師一樣的老手藝人中學(xué)習(xí)到了堅持不懈的大國工匠精神,并堅定了要將非遺文化宣傳到更多人中去的決心。時間:2022-08-17 作者:重慶人文科技學(xué)院“悠悠匠心”非遺文化傳承實踐團 來源:重慶人文科技學(xué)院“悠悠匠心”非遺文化傳承實踐團 關(guān)注:

- “青春心向黨,建功新時代”主題黨史學(xué)習(xí)活動

- 南通大學(xué)杏林學(xué)院醫(yī)志同行志愿服務(wù)團的同學(xué)們開展了“青春心向黨,建功新時代”主題黨史學(xué)習(xí)活動——參觀了解建湖的文化與歷史。

- 08-23

- 華師學(xué)子線上三下鄉(xiāng):暖心相聚云課堂,自強燈塔遙筑夢

- 新長城華南師范大學(xué)自強社燈塔服務(wù)隊成員于7月15日至7月21日共聚云課堂,向東莞市石排鎮(zhèn)中心小學(xué)四、五年級學(xué)生提供了為期一周的云支教

- 08-23

- 南師大“城市煙火氣”——新時代疫情背景下江蘇省夜市經(jīng)濟現(xiàn)

- 2022年6月24日南京師范大學(xué)能源與機械工程學(xué)院”城市煙火氣“國情觀察團社會實踐小組在南京義務(wù)小商品城展開調(diào)研活動。

- 08-23

- 西農(nóng)學(xué)子三下鄉(xiāng)——閩寧協(xié)作,山海情深

- 通過電視劇《山海情》,西農(nóng)食品學(xué)院赴閩寧調(diào)研隊了解到閩寧鎮(zhèn)是寧夏脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興的重要陣地,也是黨中央始終牽掛的地方。為響應(yīng)

- 08-23

- 西農(nóng)學(xué)子三下鄉(xiāng)——閩寧“巧媳婦”的“薪”生活

- 7月29日,西農(nóng)食品學(xué)院赴閩寧調(diào)研隊來到原隆村,探訪閩寧禾美電商扶貧車間。

- 08-23

- 師范學(xué)院開展“賡續(xù)紅色血脈,攜手砥礪奮進”社會實踐活動

- 常熟理工學(xué)院師范學(xué)院學(xué)生到江蘇各地鄉(xiāng)村開展“賡續(xù)紅色血脈,攜手砥礪奮進”社會實踐活動,參觀革命展覽館,學(xué)習(xí)黨史,弘揚革命精神。

- 08-23

- 人物專訪——張黃鎮(zhèn)團委書記馬歡

- 天剛剛放晴,太陽自云后探頭,泄了一片華光,和和暖暖,撒在兩旁街道的屋頂磚墻上。伴著涼爽微風(fēng),我們來到張黃鎮(zhèn)進行走訪調(diào)研,考察當(dāng)

- 08-23

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534