多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

共大精神傳承記 從半農半讀到農大新篇

發布時間:2025-07-14 閱讀: 一鍵復制網址

在江西農業大學慶祝建校一百二十周年之際,為了追尋共產主義勞動大學的教育根源,深入理解和繼承自力更生、艱苦奮斗的共大精神,7月8日,江西農業大學“青禾筑夢”婺源實踐隊前往共產主義勞動大學鄣公山分校舊址——四季清華共大實踐教育營地。隊員們在這片承載著共同歷史記憶的土地上,開啟了一場跨越時空的對話,探尋兩所同根同源、誕生于共產主義勞動大學體系的“同門”院校,在新時代進行思想碰撞與精神共鳴。

共產主義勞動大學于1958年應時代召喚而生,其創辦源于毛澤東同志關于“實踐出真知”和“半工半讀”的教育思想及相關指示。學校以“自力更生、艱苦奮斗”為立校之魂,首設南昌總校及包括井岡山、廬山、鄣公山分校在內的等共30所分校,為國家培養了大批扎根基層的新農村建設骨干。其中鄣公山共產主義勞動大學,坐落于南宋大理學家、教育家朱熹巡回講學的“教忠書院”的遺址上,在婺源清華古鎮的黃村旁。這里北靠鄣公山脈,南傍小橋流水,更有悠悠古驛道穿行其間,人文與自然底蘊豐厚。

1961年7月30日,毛澤東同志親筆致信共大,史稱“730指示”。信中充分體恤學校創辦初期的艱苦條件,并特別囑托“暫不登報”宣傳,以避免增加接待壓力。這封承載著黨和國家領導人深切關懷的信件,直至1977年7月30日才正式公諸于世。令人略感遺憾的是,展館珍藏的當年登載此信的報紙中唯獨缺少了《江西日報》的版本。

“這種‘學中干、干中學’的模式,不僅使學生掌握了扎實的農業生產技能,更塑造了他們正確的價值觀。學校培養的一批又一批新型農村人才,將自力更生、艱苦奮斗的共大精神深深扎根大地,這正是我們農大學子需要代代傳承的寶貴財富”,講解員動情地向隊員們講述。此外,共大實行“社來社去”的招生與分配制度,大批學生畢業后回到農業生產第一線,為當地農業生產的建設和發展注入強勁活力。

探訪尾聲,實踐隊員們齊聚博物館門前的共產主義勞動大學復刻大門下合影留念。大門兩側,毛澤東同志當年的題詞依然醒目,仿佛仍在訴說著那段激情燃燒的歲月。這場穿越時空的尋根之旅,不僅為江西農業大學百廿慶典增添了厚重的歷史注腳,更讓青年學子們深刻領悟:傳承共大精神,絕非簡單地回溯過往,而是要像當年的共大人一樣,在新時代的沃土上,持續發揚其精髓,奮力書寫屬于農大人的嶄新答卷。

共產主義勞動大學于1958年應時代召喚而生,其創辦源于毛澤東同志關于“實踐出真知”和“半工半讀”的教育思想及相關指示。學校以“自力更生、艱苦奮斗”為立校之魂,首設南昌總校及包括井岡山、廬山、鄣公山分校在內的等共30所分校,為國家培養了大批扎根基層的新農村建設骨干。其中鄣公山共產主義勞動大學,坐落于南宋大理學家、教育家朱熹巡回講學的“教忠書院”的遺址上,在婺源清華古鎮的黃村旁。這里北靠鄣公山脈,南傍小橋流水,更有悠悠古驛道穿行其間,人文與自然底蘊豐厚。

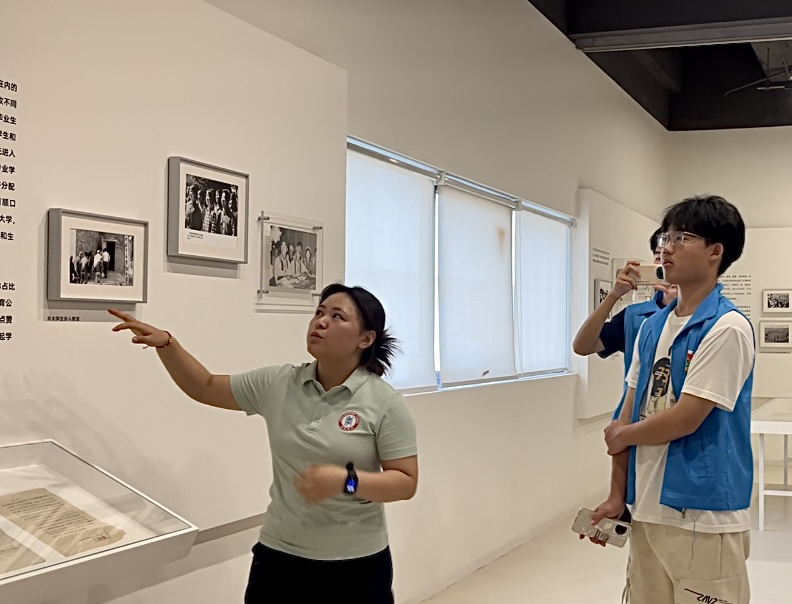

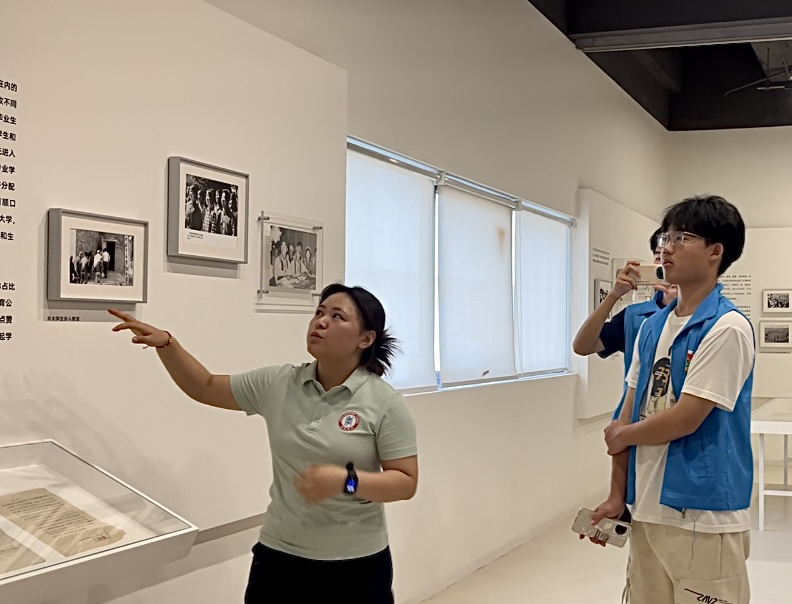

圖為實踐隊成員跟隨講解員步伐進入展廳共大校門

步入教育基地博物館一樓《江西共產主義勞動大學鄣公山分校歷史文獻展》展廳,一座按3:1比例精細復刻的江西農業大學現存一號門模型映入眼簾,門楣上“共產主義勞動大學”七個遒勁大字熠熠生輝,那正是周恩來總理的親筆題詞。“四季共大前身是共大鄣公山分校,當年緊跟全國共大建設浪潮應運而生。那時的學生實行半農半讀,在田間地頭實踐授課,在課堂之上鉆研農技”,講解員指著展廳里泛黃的老照片,向實踐隊成員們娓娓道來那段與江西農大血脈相連的崢嶸歲月。照片中,師生們頭戴草帽、挽起褲腳在田間共同勞作的場景,與江西農業大學校史館珍藏的“共大時期”影像遙相呼應,讓隊員們深刻感受到兩所院校深厚的歷史聯結。1961年7月30日,毛澤東同志親筆致信共大,史稱“730指示”。信中充分體恤學校創辦初期的艱苦條件,并特別囑托“暫不登報”宣傳,以避免增加接待壓力。這封承載著黨和國家領導人深切關懷的信件,直至1977年7月30日才正式公諸于世。令人略感遺憾的是,展館珍藏的當年登載此信的報紙中唯獨缺少了《江西日報》的版本。

圖為實踐隊成員俯身觀摩館藏的共大建校報紙

共產主義勞動大學創辦初期正值國家經濟困難時期,面臨糧食短缺、經費緊張、師資薄弱等多重挑戰,但全體師生以“抗大”精神為榜樣,恪守“團結、緊張、嚴肅、活潑”的校訓,以培養“學以致用、又紅又專”人才為目標,堅定推行自力更生、半工半讀、勤工儉學的辦學模式。學校創新構建產學研一體化人才培養模式,緊扣當地農業生產發展的實際需要,開設農學、林學、園藝等實用專業,同步配套大學的農場、林場、牧場及各類農業工廠,實現教學、生產與科研的深度融合,讓學生在勞動實踐中錘煉過硬本領、堅定理想信念。“這種‘學中干、干中學’的模式,不僅使學生掌握了扎實的農業生產技能,更塑造了他們正確的價值觀。學校培養的一批又一批新型農村人才,將自力更生、艱苦奮斗的共大精神深深扎根大地,這正是我們農大學子需要代代傳承的寶貴財富”,講解員動情地向隊員們講述。此外,共大實行“社來社去”的招生與分配制度,大批學生畢業后回到農業生產第一線,為當地農業生產的建設和發展注入強勁活力。

圖為講解員向實踐隊成員介紹共大分布老地圖及發展歷程

實踐隊員們在一幅共大分布地的老地圖前駐足良久。據講解員介紹,共大鼎盛時期全國分校達126所,隨著時代發展與教育改革,江西共產主義勞動大學(總校)于1980年11月重組并正式更名為江西農業大學,開啟了新時代的辦學征程。而如今,僅剩下一所鄣公山共大分校仍沿用“共產主義勞動大學”之名。探訪尾聲,實踐隊員們齊聚博物館門前的共產主義勞動大學復刻大門下合影留念。大門兩側,毛澤東同志當年的題詞依然醒目,仿佛仍在訴說著那段激情燃燒的歲月。這場穿越時空的尋根之旅,不僅為江西農業大學百廿慶典增添了厚重的歷史注腳,更讓青年學子們深刻領悟:傳承共大精神,絕非簡單地回溯過往,而是要像當年的共大人一樣,在新時代的沃土上,持續發揚其精髓,奮力書寫屬于農大人的嶄新答卷。

作者:陳姿君 胡浩蕓 來源:江西農業大學鄉村振興實踐服務團”青禾筑夢“婺源支隊

掃一掃 分享悅讀

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 9 日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 團隊再次來到十三團第二中學,以 “深化法治認知,筑牢安全防線” 為主題開展

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 9 日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 團隊再次來到十三團第二中學,以 “深化法治認知,筑牢安全防線” 為主題開展

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 7 日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 團隊走進十三團第二中學,接續開展以 “法伴童心,守護成長” 為主題的普法宣

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 8 日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 團隊再次走進十三團第二中學,以 “法律相伴,安全同行” 為主題開展系列普法

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 10 日,“法治陽光” 志愿服務隊走進城郊第三中學,開展以 “知法護己,陽光成長” 為主題的普法宣傳活動,通過趣味互動

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025年7月6日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊在十三團第二中學,開展了一場普法宣傳活動,助力提升青少年法治意識與自我保護

- 07-14

- 青春護航童心,運動綻放胡楊魂

- 7 月 5 日,阿拉爾第一師十三團第二中學的操場上洋溢著蓬勃朝氣,水利與建筑工程學院 “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 社會實踐團

- 07-14

- 青春護航童心,運動綻放胡楊魂

- 7 月 5 日,阿拉爾第一師十三團第二中學的操場上熱鬧非凡,水利與建筑工程學院 “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 社會實踐團與該校

- 07-14

-

大學生三下鄉投稿平臺