多彩大學生網(wǎng),大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

菏風拂鄉(xiāng)土

發(fā)布時間:2025-07-14 閱讀: 一鍵復制網(wǎng)址

菏風拂鄉(xiāng)土,丹心育新苗 —— 記煙臺大學 “煙育菏夢” 支教隊魚山鎮(zhèn)支教首日

晨曦微露時,魚山鎮(zhèn)的薄霧還未散盡,文化中心門前的老槐樹已綴滿晶瑩的露珠。2025 年 7 月 12 日,這個尋常的夏日清晨,因煙臺大學 “煙育荷夢” 支教隊的到來,被賦予了不尋常的意義 —— 這是他們在魚山鎮(zhèn)正式開課的第一天,也是一場用青春理想澆灌鄉(xiāng)土希望的序幕,更是一次以教育為舟、載夢遠航的征程。一、晨光中的集結(jié):初心與期待的相遇

清晨七點,支教隊員們已在文化中心的院子里忙碌起來。隊長蹲在地上整理古詩文掛圖,指尖輕輕拂過泛黃的紙頁,輕聲叮囑著身旁的隊友,語氣里帶著對細節(jié)的苛求,仿佛在雕琢一件珍貴的藝術(shù)品。教室窗臺上,昨夜準備的教具整齊排列,從煙臺帶來的文具套裝里,每張畫紙都安靜的放在包中…… 每一件都凝聚著隊員們半個月來的心血,是知識的載體,更是跨越城鄉(xiāng)的橋梁,承載著將文明火種播撒進鄉(xiāng)土的虔誠愿景。八點剛過,文化中心門口便響起了自行車的鈴鐺聲與三輪車的吱呀聲。第一位到校的孩子背著洗得發(fā)白的書包,手里攥著一朵剛從田埂上摘的小雛菊,怯生生地遞給正在門口迎接的隊員:“老師,這個給你,媽媽說今天要好好聽話。” 隊員接過那朵帶著晨露的雛菊,指尖傳來的微涼讓他忽然明白,這場支教承載的不僅是知識傳遞,更是一份沉甸甸的信任 —— 那是鄉(xiāng)土百姓把孩子的未來,輕輕放進了這群年輕教育者的掌心。

距離上課還有半小時,陸續(xù)有家長牽著孩子走來。有的孩子蹦蹦跳跳地掙脫家長的手沖進教室,用手指輕撫窗臺上的文具;也有的緊緊攥著家長的衣角不肯松開,眼神里藏著對陌生環(huán)境的怯意。 隊員見狀,蹲下身牽起男孩的手:“我們今天上午有算術(shù)游戲,贏了能得到小獎品哦。” 男孩的眼睛悄悄抬了一下,攥著衣角的手指松動了些,那是孩童對未知世界最本能的好奇,也是教育可以撬動的心靈縫隙,是希望開始萌芽的微小信號。

八點半,上課鈴聲準時響起,孩子們在隊員的引導下走進教室。陽光透過窗欞落在課桌上,照亮了攤開的課本,魚山鎮(zhèn)的鄉(xiāng)土課堂正式開啟。

二、課堂上的回響:知識與文明的共生

第一節(jié)是語文課,隊員站在黑板前,用粉筆工整地寫下《暮江吟》的詩句:“一道殘陽鋪水中,半江瑟瑟半江紅。” 他側(cè)身展開掛圖,圖上的江面一半鎏金、一半碧青,晚霞如碎錦般鋪滿天際。他指著圖中江面的光影,“咱們魚山鎮(zhèn)的小河傍晚是不是也這樣?太陽快落山時,水面一半紅一半綠。”講解 “露似真珠月似弓” 時,隊員從口袋里掏出玻璃瓶,里面盛著清晨收集的露水:“大家看,露水在陽光下是不是像珍珠?月初的月亮彎彎的,就像咱們拉弓射箭的樣子。” 孩子們輪流傳看玻璃瓶,指尖觸到瓶壁的微涼,忽然懂得詩句里藏著的細膩 —— 原來古人看露水時的驚喜,和自己摸露水時的好奇,本是同一種心情。在逐字逐句的品讀中,《暮江吟》不再是課本里的文字,而成了連接古今的鏡子,讓孩子們看見,自己日常經(jīng)歷的美,早已被詩人寫進了永恒。

數(shù)學課上,隊員翻開課本,拿起白色粉筆在黑板上端端正正寫下 “最大位數(shù)” 四個大字,隨即在下方畫出數(shù)位表:“從右往左數(shù),第一位是個位,第二位是十位,第三位是百位…… 就像咱們村里的房子,最東邊的是第一戶,往西數(shù)是第二戶,越往西戶數(shù)越大。” 他邊畫邊用黃色粉筆標出 “百位”:“現(xiàn)在看課本上的題,‘一個三位數(shù),百位是 5,十位是 3,個位是 7,這個數(shù)是多少?’三位數(shù)里最大的位數(shù)是百位,就像村里最高的那棵老槐樹,站在最顯眼的位置。”

英語課則從課本上的 “問候語” 單元開始。隊員用卡片展示 “Hello”“Good morning” 的寫法,領讀時特意放慢語速:“注意看老師的嘴型,‘o’要像吹口哨一樣圓起來,就像咱們對著山谷喊出的回聲。” 孩子們跟著模仿,起初發(fā)音帶著鄉(xiāng)音的頓挫,練到第三遍時,一個小個子孩子忽然清晰地說出 “Goodbye”,隊員立刻鼓掌:“這發(fā)音里,藏著走向遠方的勇氣呢!” 課本上的單詞在重復的朗讀中變得鮮活,成了打開新世界的鑰匙,讓孩子們明白,語言的邊界之外,還有更廣闊的天地。

十一點半,下課鈴聲響起,孩子們排著隊走出教室,臉上帶著收獲的笑意,有的手里還攥著寫滿筆記的紙片。課本的邊角被輕輕折起,那是他們對知識最樸素的珍視,上午的課程在充實與歡樂中畫上句點。

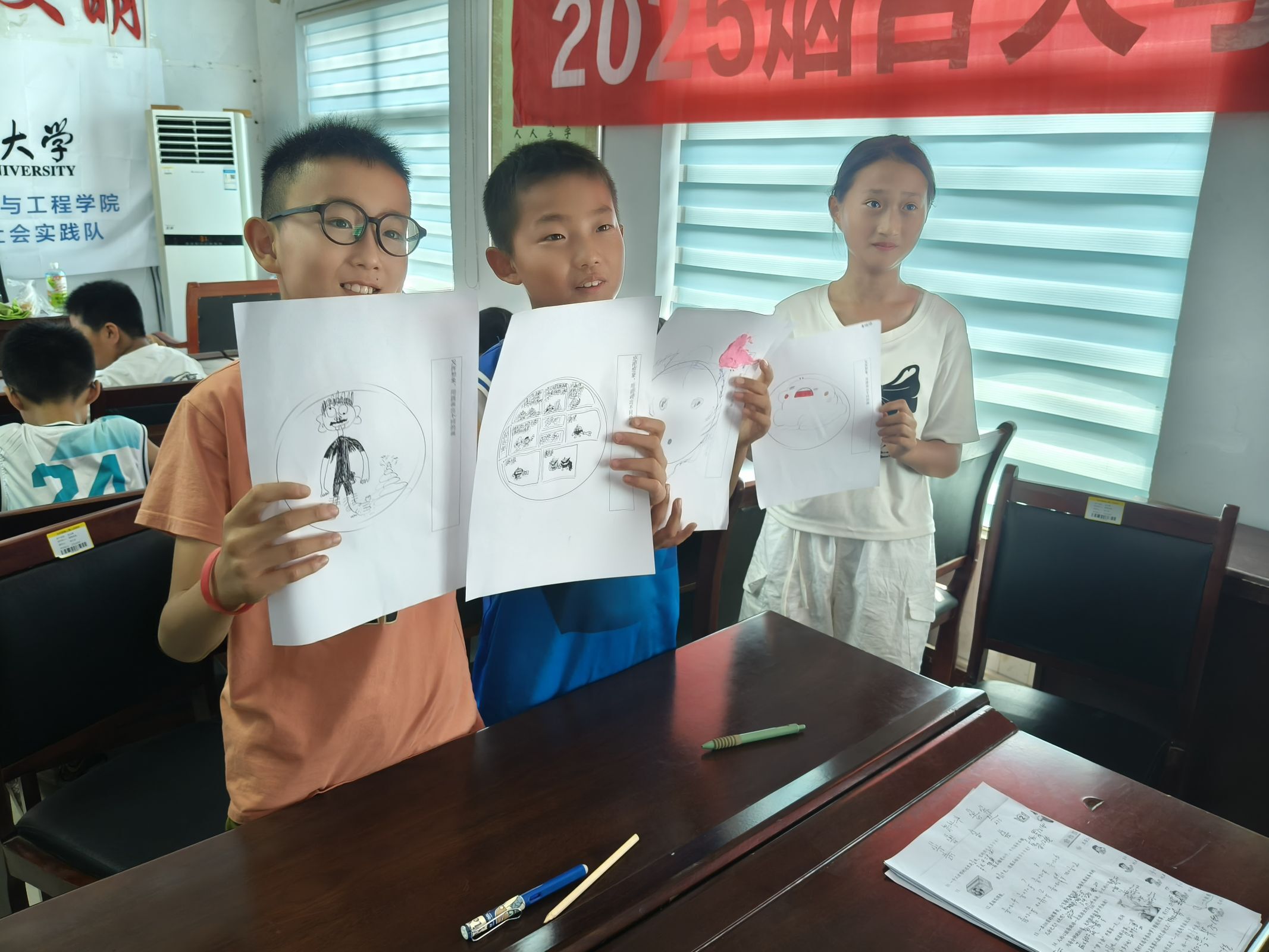

三、畫筆間的綻放:心靈與創(chuàng)造的相擁

下午的繪畫課是孩子們期待的時刻。美術(shù)教室里,隊員早已鋪好了畫紙,擺好了水彩筆、顏料和橡皮泥,墻角的紙箱里還放著從煙臺帶來的貝殼、彩繩等裝飾材料。“今天沒有固定主題,大家想畫什么就畫什么,想用橡皮泥捏什么就捏什么。” 隊員話音剛落,孩子們立刻歡呼起來 —— 這是心靈自由舒展的時刻,是創(chuàng)造力掙脫束縛的瞬間。

最動人的場景出現(xiàn)在教室后排。幾個女孩子圍坐在一起,把五顏六色的橡皮泥搓成細細的條,小心翼翼地捧起隊員的手。“老師,我們給你做美甲呀。” 一個小姑娘仰起臉,眼里閃著雀躍的光。她們用粉色橡皮泥捏出花瓣形狀貼在指甲蓋上,用金色搓成細邊勾勒輪廓,甚至把銀色橡皮泥捏成小星星點綴其間。隊員們起初有些不好意思,卻在孩子們專注的眼神里放下了拘謹,任由那些帶著體溫的橡皮泥在指尖綻放成花。

夕陽西下時,繪畫課接近尾聲。孩子們的作品擺滿了整張桌子:有畫著麥田的水彩畫;有捏成小動物的橡皮泥,動物背上刻著英語單詞;還有用彩繩編的 “手鏈”,串著寫有古詩的小竹片 —— 那是心靈對心靈的回應,是創(chuàng)造對教育的禮贊。

四、暮色里的回望:菏夢初綻的溫柔

傍晚時分,支教隊員們送走最后一個孩子,坐在院子里的石凳上,看著天邊的晚霞染紅了云朵。隊員把那朵小雛菊插進空礦泉水瓶里,另一位隊員翻看著孩子們的畫作。“原來教育最美的樣子,是讓孩子主動走向知識,讓心靈愿意綻放。” 隊長輕聲說道,晚風拂過她的發(fā)梢,也拂過文化中心門前的老槐樹,樹葉沙沙作響,像是在回應這份初心。夜幕降臨時,文化中心的燈還亮著。隊員們圍坐在一起整理教案,討論著下次的課程安排。桌上的繪畫作品在燈光下泛著溫暖的色彩,窗臺上的小雛菊依然挺立。他們知道,這只是 “煙育菏夢” 的第一天,未來還有更多的知識要傳遞,但當看到孩子們眼中綻放的光芒,便懂得所有的付出都有了意義 —— 那是用真誠澆灌的希望,是跨越山海的守望,是人類文明傳承中最動人的篇章。

魚山鎮(zhèn)的夏夜格外寧靜,星空格外明亮。或許若干年后,這些孩子會忘記具體的詩句與公式,但他們一定會記得,2025 年的那個夏天,有一群來自煙臺的老師,用課本里的知識、畫紙上的色彩、橡皮泥的溫度,在他們心里種下了一朵關于遠方與夢想的荷花。而對于支教隊員們來說,這個夏天也終將成為生命里最珍貴的記憶 —— 因為他們在鄉(xiāng)土間讀懂了教育的真諦:教育不是灌輸,而是喚醒;不是給予,而是點燃。在孩子們的笑容里,他們看見了文明的火種如何在鄉(xiāng)土生根,看見了青春最本真的模樣,原是與希望同行。

作者:王昊 來源:實地考察

掃一掃 分享悅讀

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 9 日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 團隊再次來到十三團第二中學,以 “深化法治認知,筑牢安全防線” 為主題開展

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 9 日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 團隊再次來到十三團第二中學,以 “深化法治認知,筑牢安全防線” 為主題開展

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 7 日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 團隊走進十三團第二中學,接續(xù)開展以 “法伴童心,守護成長” 為主題的普法宣

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 8 日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 團隊再次走進十三團第二中學,以 “法律相伴,安全同行” 為主題開展系列普法

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025 年 7 月 10 日,“法治陽光” 志愿服務隊走進城郊第三中學,開展以 “知法護己,陽光成長” 為主題的普法宣傳活動,通過趣味互動

- 07-14

- “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊走進十三團第二中學開展普法宣傳活動

- 2025年7月6日,“胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢”團隊在十三團第二中學,開展了一場普法宣傳活動,助力提升青少年法治意識與自我保護

- 07-14

- 青春護航童心,運動綻放胡楊魂

- 7 月 5 日,阿拉爾第一師十三團第二中學的操場上洋溢著蓬勃朝氣,水利與建筑工程學院 “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 社會實踐團

- 07-14

- 青春護航童心,運動綻放胡楊魂

- 7 月 5 日,阿拉爾第一師十三團第二中學的操場上熱鬧非凡,水利與建筑工程學院 “胡楊魂鑄青春盾,七彩光暖童心巢” 社會實踐團與該校

- 07-14

- 多彩大學生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號-18

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺