多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

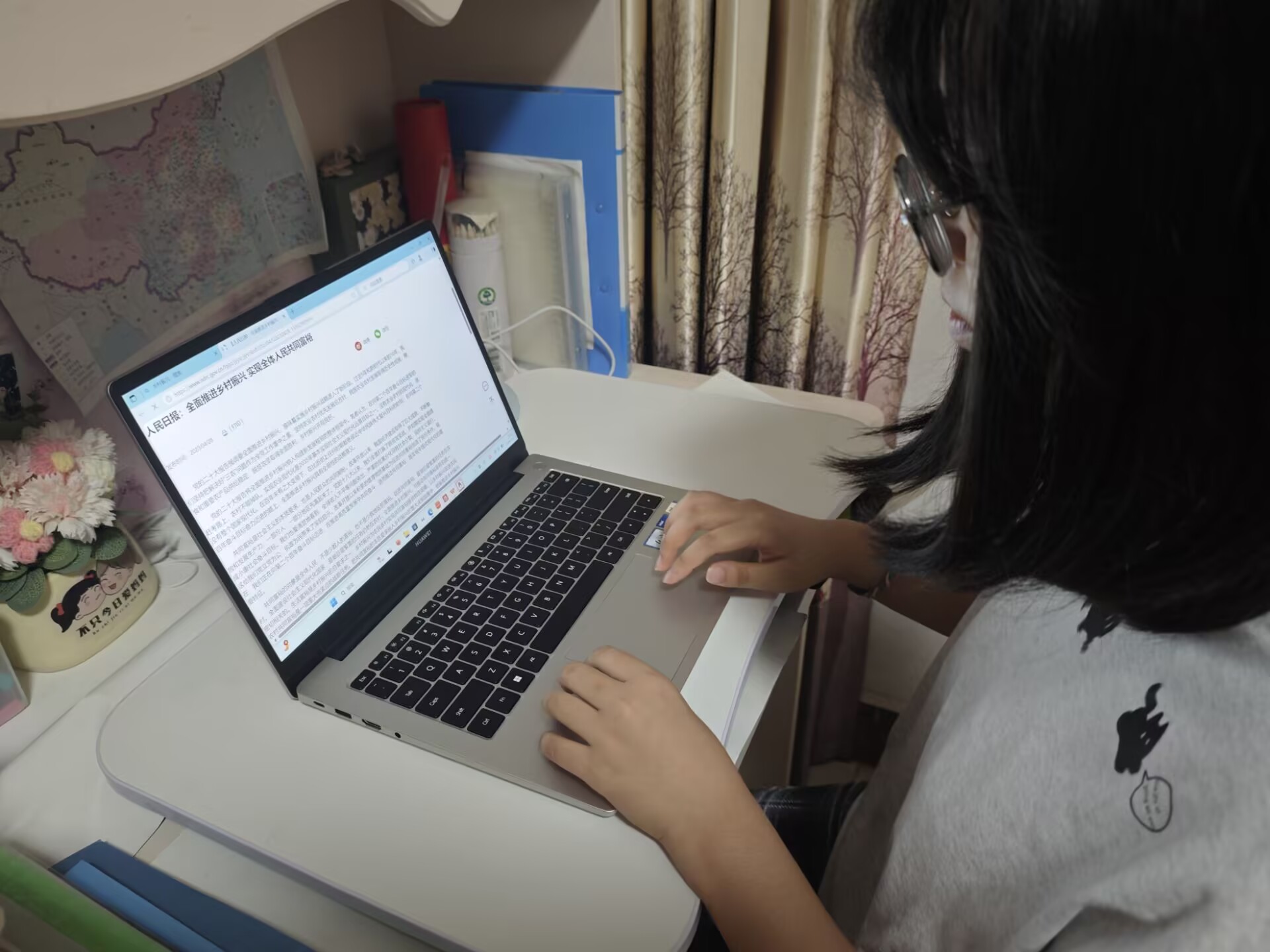

課堂里的振興力量

發布時間:2025-07-12 閱讀: 一鍵復制網址

課堂里的振興力量:煙育菏夢支教隊開課首日紀實

鄉村振興,既要塑形,也要鑄魂。教育作為鑄魂工程的重要載體,在鄉村振興中發揮著不可替代的作用。7 月 12 日,煙育菏夢支教隊在東阿魚山鎮迎來了開課第一天。從清晨的迎接學生到傍晚的備課研討,這支年輕的隊伍用嚴謹的教學態度、創新的教學方法,為鄉村孩子們打開了一扇通往知識與夢想的窗戶,也用實際行動詮釋著教育賦能鄉村振興的深刻內涵。

晨光中的守候:用細節筑牢信任基石

清晨七點,魚山鎮文化站的院子里已有了忙碌的身影。煙育菏夢支教隊的隊員們提前一個半小時到崗,再次檢查教室的安全隱患:用防撞條包裹桌角、整理好松動的插座、在樓梯轉角放置防滑墊…… 這些看似細微的舉動,承載著對孩子們的責任與關愛。八點剛過,陸續有家長送孩子前來。隊員們分成三組,分別在大門口、樓梯口和教室門口迎接。“小朋友慢一點,踩穩臺階”“書包我幫你拿吧”,溫柔的提醒聲在樓道里此起彼伏。當看到有低年級學生獨自前來,隊員們主動牽起他們的手,引導到對應班級。三年級學生曹金碩怯生生地攥著隊員的衣角,直到被送到座位上,手里還緊緊捏著隊員遞來的卡通貼紙。

“老師這么細心,把孩子放這兒我們放心!” 送孫子來上課的張大爺看著隊員們的舉動,滿意地豎起大拇指。截至八點半上課鈴響,所有學生均已到齊,沒有出現一例遲到或安全意外。這份順利的背后,是支教隊提前三天制定的《致家長的一封信》在發揮作用——通過前期家訪了解學生的通勤方式,對路途較遠的學生安排隊員順路接送,對特殊情況學生建立“家長-隊員”雙聯系機制。這些細致入微的安排,不僅保障了學生安全,更在無形中拉近了與家長的心理距離,為后續教學工作筑牢了信任基石。

課堂上的創新:讓知識與鄉土同頻共振

八點半,第一節課的鈴聲準時響起。各年級的分塊區域傳來朗朗的讀書聲,拉開了教學活動的序幕。煙育菏夢支教隊的隊員們根據鄉村學生的認知特點,將課本知識與鄉土文化巧妙結合,讓課堂既有知識的厚度,又有生活的溫度。四年級語文課堂上,隊員徐貞祥正帶領學生學習古詩《暮江吟》。在講解 “一道殘陽鋪水中,半江瑟瑟半江紅” 時,他沒有局限于課本解讀,而是打開投影儀,展示魚山鎮黃河日落的實景照片:“大家看,這是不是和詩里寫的一樣美?” 孩子們的目光瞬間被吸引,紛紛舉手分享自己見過的黃河景色。當講到詩人白居易時,徐貞祥特意引入曹植在魚山創作的典故:“我們的家鄉也曾留下過文人墨客的足跡,你們長大后也可以用文字描繪家鄉的美。” 這樣的教學設計,讓孩子們在學習古詩的同時,加深了對家鄉文化的認同與熱愛。

圖為語文課板書 徐貞祥 攝

五年級的數學課堂則充滿了互動趣味。隊員張耀文在講解小數乘法時,帶來了當地超市的物價標簽作為教具。“買兩斤 0.85 元的黃瓜需要多少錢?”“3.6 元的筆記本買三本要花多少?” 這些源于生活的問題,讓抽象的數學知識變得具體可感。當看到學生王浩宇始終低頭不語,張耀文特意走到他身邊,用玉米棒作為教具進行演示,直到他露出恍然大悟的表情。課后,張耀文在教案上寫下:“鄉村孩子對生活場景的認知更深刻,教學需多結合農事、市集等本土元素。”

英語課上,隊員王皓月創新采用 “單詞 + 家鄉事物” 的記憶法。教 “river” 時,她引導學生聯想黃河;教 “mountain” 時,結合魚山的地貌特征。為了讓每個孩子都有練習機會,她設計了 “單詞接龍” 游戲,將學生分成小組,用家鄉的地名、農作物名稱進行英語對話。原本對英語缺乏興趣的四年級學生宋文超,在說到 “fish mountain”(魚山)時,第一次主動舉起了手。

課間的守護:用關愛滋養成長土壤

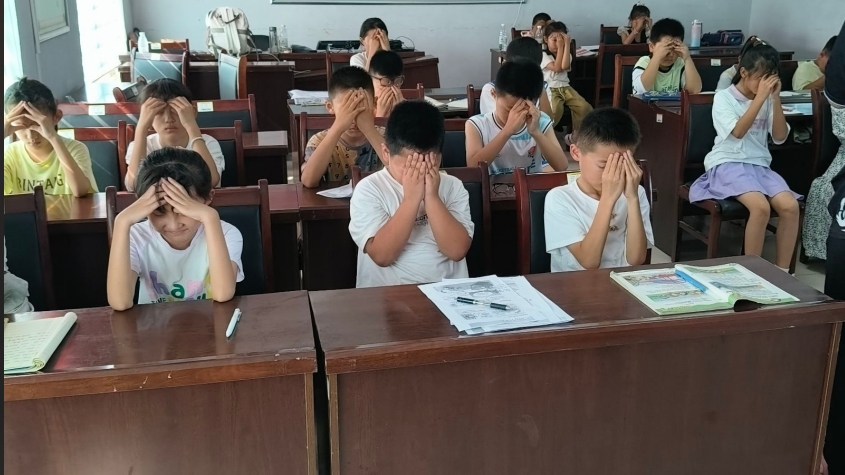

上午的課間十分鐘,教室里充滿了歡聲笑語。隊員們沒有回到辦公室休息,而是留在教室陪伴孩子們:有的和學生下跳棋,有的教孩子們折千紙鶴,有的傾聽孩子們分享家里的趣事。當看到有學生趴在桌上揉眼睛,隊員們立刻拿來人工淚液;發現有孩子衣服拉鏈卡住,耐心地幫忙修理。這些碎片化的互動時間,成了拉近師生距離的 “粘合劑”。眼保健操時間,隊員們化身 “護眼小衛士”。他們將標準動作視頻投放到大屏幕上,逐個糾正學生的姿勢:“中指要放在太陽穴上”“不要用手壓眼球”。對于動作不標準的學生,隊員們蹲下身來手把手教學,直到他們掌握正確方法。“老師說這樣做眼睛會更亮,以后能看清楚遠處的黃河。” 四年級學生姜子沫認真地說,小手跟著音樂節奏一絲不茍地按揉穴位。

圖為孩子們在做眼保健操 王皓月 攝

中午放學時,支教隊啟動了 “三段式接送” 機制:先由各年級負責人清點人數,再由隊員帶領到一樓大廳,最后與家長逐一確認交接。為了確保萬無一失,隊員們制作了 “接送確認表”,家長簽字后才能帶走孩子。當最后一名學生被家長接走,隊員們又馬不停蹄地開始消毒教室、準備下午的教具,額頭上的汗水折射出正午陽光的光芒。

暮色中的耕耘:以專業態度踐行教育初心

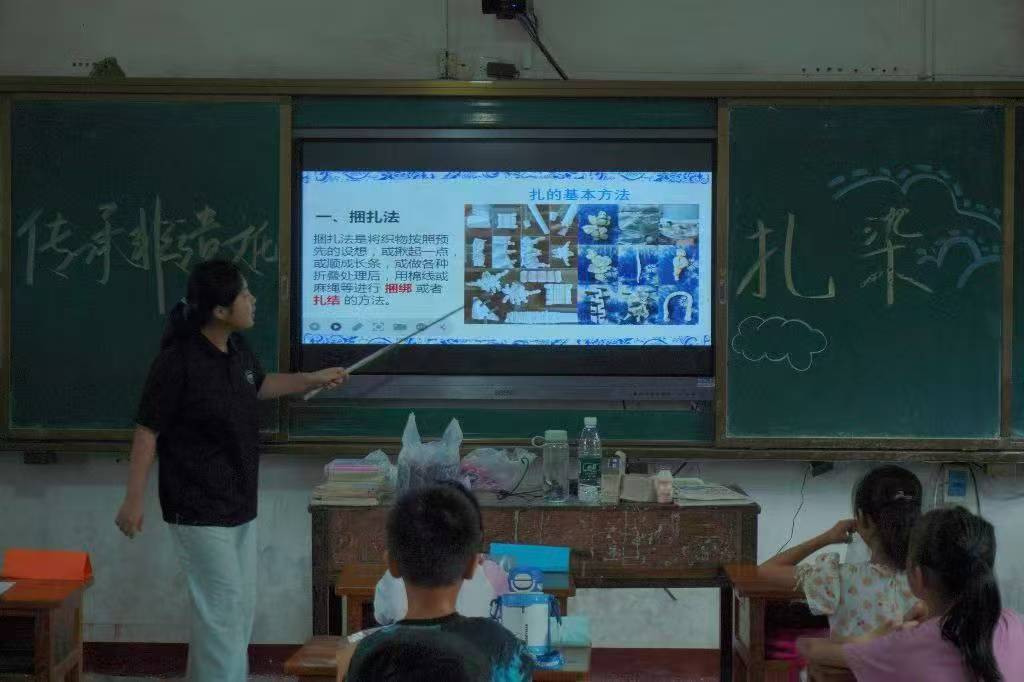

下午的課程以美術課和作業輔導為主,延續了上午的生動與高效。美術課上,隊員們讓孩子們以 “我的家鄉” 為主題進行創作。有的孩子畫出了黃河岸邊的風車,有的描繪了曹植文化風景區的亭臺樓閣,還有的用橡皮泥捏出了魚山的輪廓。隊員們沒有過多干預創作,只是在孩子們需要時提供幫助。當看到學生用黑色蠟筆涂畫天空,沒有立刻否定,而是輕聲詢問:“這是傍晚的天空嗎?” 引導孩子用色彩表達自己的想法。作業輔導時間,教室里安靜得只剩下筆尖劃過紙張的聲音。隊員們分組坐班,隨時為學生答疑解惑。針對不同學習水平的學生,他們采用分層輔導法:對基礎薄弱的學生,從課本例題重新講起;對學有余力的學生,布置拓展性練習。六年級學生在做數學應用題時遇到困難,隊員李健哲沒有直接給出答案,而是用她家種的蘋果樹舉例,引導她理解 “分數應用題” 的解題思路。

傍晚六點,送走最后一名學生,支教隊立刻召開教學研討會。隊員們圍坐在一起,逐人匯報當天的教學情況:“五年級學生對應用題的理解存在共性問題,明天需要增加實例講解”“低年級學生注意力集中時間短,下次課要多設計互動游戲”。大家還就如何進一步結合鄉土文化優化課程展開討論,最終確定了下周的教學主題 ——“魚山文化探秘”,計劃帶領學生實地考察、采訪村民,將作文課、美術課、社會課融入其中。

圖為隊員站崗保證放學安全 石競儀 攝

夜幕降臨,文化站的教室依然亮著燈。隊員們趴在桌上備課、制作教具,偶爾傳來輕聲的討論。窗外,魚山鎮的夜空繁星點點,與教室里的燈光交相輝映。這支年輕的隊伍或許不能立刻改變鄉村教育的全貌,但他們播下的每一顆知識的種子、傳遞的每一份關愛的力量,都在悄然滋養著鄉村振興的土壤。正如隊員們在工作總結中所寫:“教育的意義,不在于短期的成績提升,而在于喚醒孩子們對知識的渴望、對家鄉的熱愛。當這些種子生根發芽,便是鄉村振興最堅實的根基。”

隨著新一周教學計劃的制定,煙育菏夢支教隊的隊員們帶著疲憊卻堅定的笑容結束了第一天的工作。他們知道,教育賦能鄉村振興是一場持久戰,而他們邁出的每一步,都在為這場戰役積蓄著青春力量。(通訊員 徐貞祥)

作者:煙臺大學徐貞祥 來源:煙育菏夢支教隊

掃一掃 分享悅讀

- 夏風拂鄉野 芳華潤童心 ——張武村的青春實踐與教育詩行

- 七月的張武村,因河南理工大學“青耘鄉村·語潤芳華”實踐團的到來而煥發光彩。團隊以語言為橋,將拼音、英語與鄉土元素相融,讓村娃在

- 07-12

- 以智慧農業賦能教育新未來

- 7 月 6 日,巢湖學院 “智匯農業,數聯鄉村” 智慧農業發展調研團前往崗嶺社區開展實踐活動,為普及智慧農業知識、提升鄉村青少年對農

- 07-12

- 中南林科大“竹”夢青春實踐團赴永州市雙牌縣開展竹產業調研

- 7月10日,中南林業科技大學材料與能源學院11名本碩博學生組成的“竹”夢青春農林卓越雙創人才實踐團,奔赴湖南省永州市雙牌縣開展暑期

- 07-12

- 一師外院實踐團帶鄉村少年體驗扎染 非遺魅力浸潤童心

- 7月10日,湖南第一師范學院外國語學院“紅途礪心 惠民篤行”鄉村振興促進團,在實踐基地開展了一場別開生面的“指尖上的非遺——扎染手

- 07-12

-

大學生三下鄉投稿平臺