暑期三下鄉“理論扎根鄉土 青春助力振興 ” 社會實踐活動

理論扎根鄉土 青春助力振興

黨的二十大報告指出,要“健全用黨的創新理論武裝全黨、教育人民、指導實踐工作體系”。為響應國家號召,推動黨的理論在少數民族地區落地生根,2025年7月5日至9日,西昌學院理學院“青聲傳理·力行筑夢”暑期社會實踐隊深入四川省涼山彝族自治州鹽源縣匹夫村,開展理論宣講與調研活動。通過分眾化、互動式的創新模式,團隊將黨的理論與鄉村實際相結合,為鄉村振興注入青春活力。

一、創新宣講模式,破解“最后一公里”難題

匹夫村作為典型的少數民族聚居村落,村民以彝族為主,部分老年人僅通曉彝語,青少年對黨的理論認知較為薄弱。針對這一現狀,實踐隊采取“彝漢雙語宣講”“情景模擬”“線上+線下結合”等方式,精準對接不同群體需求。

1. 分眾化宣講:面向村民,結合醫保、養老等民生政策,以本地案例闡釋理論內涵;面向青少年,設計“2035愿景拼圖”“情景劇”等趣味活動,激發學習興趣。

2. 文化融合:挖掘摩梭族傳統紡織技藝中的紅色元素,提出“紅色文化+非遺技藝”特色文旅方案,推動黨的理論與民族文化深度融合。

3.技術賦能:通過推送政策理論講解,開發“語音播報+圖文”簡易工具,跨越數字鴻溝,擴大覆蓋面。

二、實踐成效顯著,理論深入人心通過問卷調查、實地訪談及互動宣講,實踐隊取得以下成果:

1.認知提升:村民政策知曉率提高41%,青少年理論興趣度提升67%;80%受訪者認為互動宣講更易理解。

2.情感共鳴:入戶宣講中,團隊成員以通俗語言傳遞黨的關懷,搭建黨群“連心橋”,增強了村民的政治認同感。

3.長效影響:團隊與村委會建立返鄉大學生定期宣講機制,確保理論傳播可持續;提出的文旅方案獲當地政府關注,為鄉村振興提供新思路。

三、經驗與啟示

1.貼近需求:宣講內容需結合地方實際,用“接地氣”的語言和案例增強吸引力。

2.多元協同:構建“政府-高校-村社”聯動機制,整合資源形成合力。

3.創新載體:善用新媒體技術,兼顧傳統與現代傳播方式,提升宣講精準度。

結語

此次實踐活動既是大學生深入基層、服務社會的生動體現,也是黨的理論在少數民族地區創新傳播的成功探索。未來,西昌學院理學院將繼續發揮專業優勢,深化校地合作,為鄉村振興與民族團結進步貢獻青春智慧。

- 夏風拂鄉野 芳華潤童心 ——張武村的青春實踐與教育詩行

- 七月的張武村,因河南理工大學“青耘鄉村·語潤芳華”實踐團的到來而煥發光彩。團隊以語言為橋,將拼音、英語與鄉土元素相融,讓村娃在

- 07-12

- 以智慧農業賦能教育新未來

- 7 月 6 日,巢湖學院 “智匯農業,數聯鄉村” 智慧農業發展調研團前往崗嶺社區開展實踐活動,為普及智慧農業知識、提升鄉村青少年對農

- 07-12

- 中南林科大“竹”夢青春實踐團赴永州市雙牌縣開展竹產業調研

- 7月10日,中南林業科技大學材料與能源學院11名本碩博學生組成的“竹”夢青春農林卓越雙創人才實踐團,奔赴湖南省永州市雙牌縣開展暑期

- 07-12

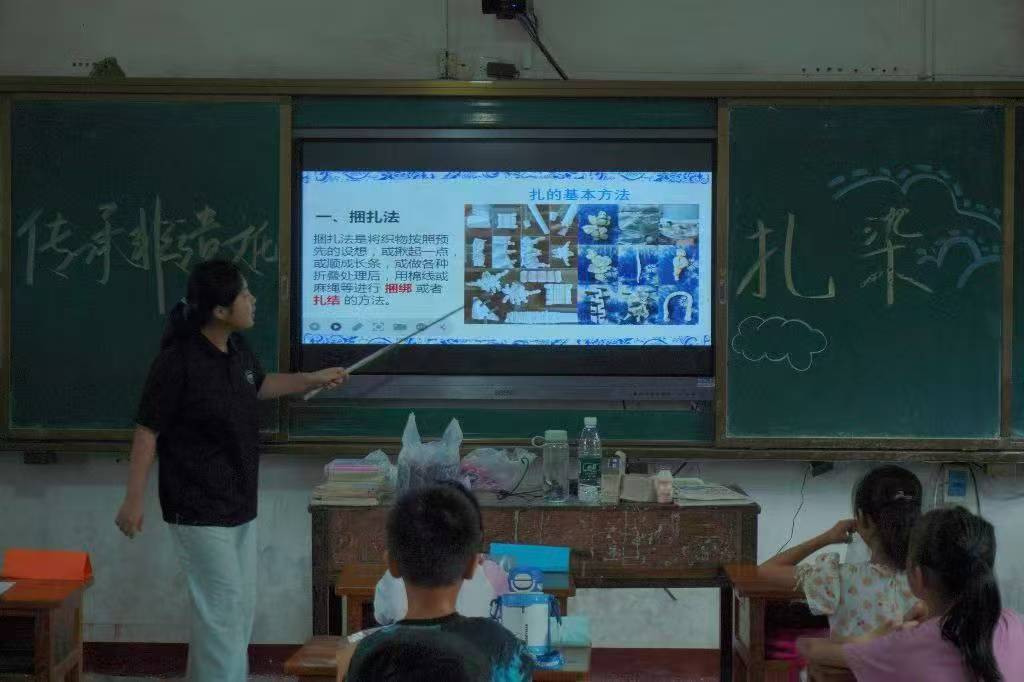

- 一師外院實踐團帶鄉村少年體驗扎染 非遺魅力浸潤童心

- 7月10日,湖南第一師范學院外國語學院“紅途礪心 惠民篤行”鄉村振興促進團,在實踐基地開展了一場別開生面的“指尖上的非遺——扎染手

- 07-12

-

大學生三下鄉投稿平臺