多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

江西師范大學學子暑期三下鄉:非遺四重奏,于都古韻揚

發布時間:2025-07-12 閱讀: 一鍵復制網址

2025年7月5日至9日,江西師范大學外國語學院雩都星火實踐團走進于都寒信古村,循著聲浪、茶香、燈影與草編的四重線索,開啟了一場非遺文化探尋之旅。從抑揚頓挫的古文唱腔到千年傳承的擂茶工藝,從燈影流轉的茶籃燈舞到指尖翻飛的打草鞋技藝,實踐隊成員以青春熱忱觸摸四項非遺的歷史脈搏,在親身體驗中感悟傳統文化的生生不息,為非遺傳承與文旅融合注入青年力量。

聲浪中的戲臺——于都古文

于都古文孕育于當地深厚的歷史底蘊、獨特的地理區位以及豐富的民間藝術,因其獨特的唱腔與敘事方式而聞名。實踐隊成員深入寒信古村,感悟古文之美,為傳承中華優秀傳統文化、推動地方文旅融合發展貢獻一份力量。

“米糧施了千千萬,衣裳施了千千件,橋梁修了三百座,一施施了三年多”非遺傳承人肖南京老師用抑揚頓挫的唱腔演繹《絲帶記》,將龍姓人家傾家蕩產行善濟世的故事娓娓道來。肖老師不僅以曲目詮釋了于都古文“勸人行善、教化人心”的藝術內核,更是以自身生動鮮活的求學故事彰顯非遺傳承的堅韌力量。雙目失明的他,拄拐攜胡,百里求學,以杖探路,以胡引藝,跌撞中研磨唱腔,遍訪名師,終以心燈穿透黑暗,照亮于都古文薪傳之路。

舌尖上的工坊——擂茶

擂茶,是深埋于中華飲食長河中的文化瑰寶,從漢魏粥茶與唐宋點茶的脈絡中逐步演化而來,以“以食為藥、以茶會友”的獨特飲俗流傳至今。實踐隊走進于都寒信村,探尋這碗茶湯里沉淀的千年記憶,為傳承優秀傳統文化、助力地方文旅融合添磚加瓦。

“家家擂茶聲,戶戶茶飄香;擂茶食中寶,勝過人參湯。”非遺傳承人朱年花老師以悠揚的歌謠牽出過往。三國時期,村民曾用擂茶解救水土不服的士兵,“三生茶” 之名便由此而來;而在革命年代,這碗茶湯又化作滋養紅軍的 “紅軍茶”,見證過軍民共飲的魚水情深。從 “三生有幸” 的古老寓意,到烽火歲月里的溫暖記憶,擂茶承載的不僅是待客的情誼,更流淌著跨越時空的精神血脈。

朱老師既堅守傳統工藝的根脈,又融入創新巧思。她將“先擂后煮”的古法改為“先炒后擂”,既留住了原有的韻味,又巧妙貼合了現代生活節奏。實踐隊成員親身實踐,交叉腿坐在竹椅上,手握擂棍研磨,在“磨、搗、攪、翻”的重復動作中體會技藝的精妙與傳承的溫度。從古老傳說到創新技法,這碗茶湯承載的不只是待客的情誼,更是一部鮮活的文化長卷。

燈影下的街巷——茶籃燈

茶籃燈,是流淌在贛南雩水流域的民俗瑰寶,源自明代,以竹編茶籃為燈,融采茶姿態、地方戲曲與祭祀儀軌于一體,承載著客家先民的精神信仰與生活印記。雩都星火實踐團走進寒信古村,探尋這盞燈影里的千年文脈,為非遺傳承與文化傳播添力。

“風調雨順祈豐年,人丁興旺福澤綿”,兩位年逾七旬的傳承人以方言唱誦古拙唱詞,手持茶籃燈架演示“圓場步”“擺燈”等經典動作,將農耕祈愿融入燈影流轉間。

傳承人們既堅守傳統技藝的精髓,也盼著年輕力量的接力。他們分組教學,指導隊員操控燈架、學習舞步——女隊員練手腕翻轉的細膩,男隊員重燈架平衡與協作。實踐團成員在生疏的比劃中,觸摸著燈架的溫度與傳承的重量。從明代燈舞到當代傳承,這盞茶籃燈映照的不只是民俗記憶,更是客家文化生生不息的薪火。

指尖上的經緯——打草鞋

“打雙草鞋送給郎,南征北戰打勝仗!”這質樸的歌謠,曾回響在于都河畔,唱出了于都人民最深沉的牽掛與期盼。在那個血與火交織的年代,一雙雙看似簡陋的草鞋,成為紅軍將士連接故鄉熱土與遠方征途的最強生命紐帶。

如今,在于都,非遺傳承人肖南斗老師正用布滿歲月痕跡的雙手,復刻著這段滾燙的歷史。腰桿抵緊,腰帶深勒,他一邊嫻熟地演示著打草鞋的古法技藝,一邊動情講述父輩傳下的紅軍故事:“聽老一輩講,當年啊,只要手能動、有力氣,從老人到娃娃,家家戶戶都在為紅軍趕制草鞋!”

指尖翻飛,稻草躍動。在肖老師布滿溝壑的掌中,平凡的稻草被賦予了不可思議的堅韌生命力。娓娓道來,簌簌有聲。那稻草摩擦的獨特聲響,仿佛穿越八十年時空,仍在低語著于都河畔那場壯烈離別與殷殷囑托叮嚀。

這不僅僅是一門瀕臨失傳的非遺技藝,更是一次次對偉大長征精神的深情回望與賡續傳承。

戲臺聲歇,茶煙漸散,燈影歸巷,草繩收束。雩都星火實踐團的非遺探尋之旅雖暫告一段落,但于都古文的教化之韻、擂茶的千年回甘、茶籃燈的民俗之光、草鞋的精神之韌,已通過青年的腳步與筆觸被重新喚醒。這場跨越古今的對話,不僅讓實踐隊員深刻理解了非遺背后的文化基因與精神密碼,更以實際行動搭建起傳統與現代的橋梁 —— 當年輕的雙手接過傳承的接力棒,當古老技藝在新時代被重新講述,于都的古韻便有了更綿長的回響,中華優秀傳統文化的薪火也在青春力量的守護中愈發熾熱。

聲浪中的戲臺——于都古文

于都古文孕育于當地深厚的歷史底蘊、獨特的地理區位以及豐富的民間藝術,因其獨特的唱腔與敘事方式而聞名。實踐隊成員深入寒信古村,感悟古文之美,為傳承中華優秀傳統文化、推動地方文旅融合發展貢獻一份力量。

“米糧施了千千萬,衣裳施了千千件,橋梁修了三百座,一施施了三年多”非遺傳承人肖南京老師用抑揚頓挫的唱腔演繹《絲帶記》,將龍姓人家傾家蕩產行善濟世的故事娓娓道來。肖老師不僅以曲目詮釋了于都古文“勸人行善、教化人心”的藝術內核,更是以自身生動鮮活的求學故事彰顯非遺傳承的堅韌力量。雙目失明的他,拄拐攜胡,百里求學,以杖探路,以胡引藝,跌撞中研磨唱腔,遍訪名師,終以心燈穿透黑暗,照亮于都古文薪傳之路。

舌尖上的工坊——擂茶

擂茶,是深埋于中華飲食長河中的文化瑰寶,從漢魏粥茶與唐宋點茶的脈絡中逐步演化而來,以“以食為藥、以茶會友”的獨特飲俗流傳至今。實踐隊走進于都寒信村,探尋這碗茶湯里沉淀的千年記憶,為傳承優秀傳統文化、助力地方文旅融合添磚加瓦。

“家家擂茶聲,戶戶茶飄香;擂茶食中寶,勝過人參湯。”非遺傳承人朱年花老師以悠揚的歌謠牽出過往。三國時期,村民曾用擂茶解救水土不服的士兵,“三生茶” 之名便由此而來;而在革命年代,這碗茶湯又化作滋養紅軍的 “紅軍茶”,見證過軍民共飲的魚水情深。從 “三生有幸” 的古老寓意,到烽火歲月里的溫暖記憶,擂茶承載的不僅是待客的情誼,更流淌著跨越時空的精神血脈。

朱老師既堅守傳統工藝的根脈,又融入創新巧思。她將“先擂后煮”的古法改為“先炒后擂”,既留住了原有的韻味,又巧妙貼合了現代生活節奏。實踐隊成員親身實踐,交叉腿坐在竹椅上,手握擂棍研磨,在“磨、搗、攪、翻”的重復動作中體會技藝的精妙與傳承的溫度。從古老傳說到創新技法,這碗茶湯承載的不只是待客的情誼,更是一部鮮活的文化長卷。

燈影下的街巷——茶籃燈

茶籃燈,是流淌在贛南雩水流域的民俗瑰寶,源自明代,以竹編茶籃為燈,融采茶姿態、地方戲曲與祭祀儀軌于一體,承載著客家先民的精神信仰與生活印記。雩都星火實踐團走進寒信古村,探尋這盞燈影里的千年文脈,為非遺傳承與文化傳播添力。

“風調雨順祈豐年,人丁興旺福澤綿”,兩位年逾七旬的傳承人以方言唱誦古拙唱詞,手持茶籃燈架演示“圓場步”“擺燈”等經典動作,將農耕祈愿融入燈影流轉間。

傳承人們既堅守傳統技藝的精髓,也盼著年輕力量的接力。他們分組教學,指導隊員操控燈架、學習舞步——女隊員練手腕翻轉的細膩,男隊員重燈架平衡與協作。實踐團成員在生疏的比劃中,觸摸著燈架的溫度與傳承的重量。從明代燈舞到當代傳承,這盞茶籃燈映照的不只是民俗記憶,更是客家文化生生不息的薪火。

指尖上的經緯——打草鞋

“打雙草鞋送給郎,南征北戰打勝仗!”這質樸的歌謠,曾回響在于都河畔,唱出了于都人民最深沉的牽掛與期盼。在那個血與火交織的年代,一雙雙看似簡陋的草鞋,成為紅軍將士連接故鄉熱土與遠方征途的最強生命紐帶。

如今,在于都,非遺傳承人肖南斗老師正用布滿歲月痕跡的雙手,復刻著這段滾燙的歷史。腰桿抵緊,腰帶深勒,他一邊嫻熟地演示著打草鞋的古法技藝,一邊動情講述父輩傳下的紅軍故事:“聽老一輩講,當年啊,只要手能動、有力氣,從老人到娃娃,家家戶戶都在為紅軍趕制草鞋!”

指尖翻飛,稻草躍動。在肖老師布滿溝壑的掌中,平凡的稻草被賦予了不可思議的堅韌生命力。娓娓道來,簌簌有聲。那稻草摩擦的獨特聲響,仿佛穿越八十年時空,仍在低語著于都河畔那場壯烈離別與殷殷囑托叮嚀。

這不僅僅是一門瀕臨失傳的非遺技藝,更是一次次對偉大長征精神的深情回望與賡續傳承。

戲臺聲歇,茶煙漸散,燈影歸巷,草繩收束。雩都星火實踐團的非遺探尋之旅雖暫告一段落,但于都古文的教化之韻、擂茶的千年回甘、茶籃燈的民俗之光、草鞋的精神之韌,已通過青年的腳步與筆觸被重新喚醒。這場跨越古今的對話,不僅讓實踐隊員深刻理解了非遺背后的文化基因與精神密碼,更以實際行動搭建起傳統與現代的橋梁 —— 當年輕的雙手接過傳承的接力棒,當古老技藝在新時代被重新講述,于都的古韻便有了更綿長的回響,中華優秀傳統文化的薪火也在青春力量的守護中愈發熾熱。

作者:雩都星火實踐團 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 夏風拂鄉野 芳華潤童心 ——張武村的青春實踐與教育詩行

- 七月的張武村,因河南理工大學“青耘鄉村·語潤芳華”實踐團的到來而煥發光彩。團隊以語言為橋,將拼音、英語與鄉土元素相融,讓村娃在

- 07-12

- 以智慧農業賦能教育新未來

- 7 月 6 日,巢湖學院 “智匯農業,數聯鄉村” 智慧農業發展調研團前往崗嶺社區開展實踐活動,為普及智慧農業知識、提升鄉村青少年對農

- 07-12

- 中南林科大“竹”夢青春實踐團赴永州市雙牌縣開展竹產業調研

- 7月10日,中南林業科技大學材料與能源學院11名本碩博學生組成的“竹”夢青春農林卓越雙創人才實踐團,奔赴湖南省永州市雙牌縣開展暑期

- 07-12

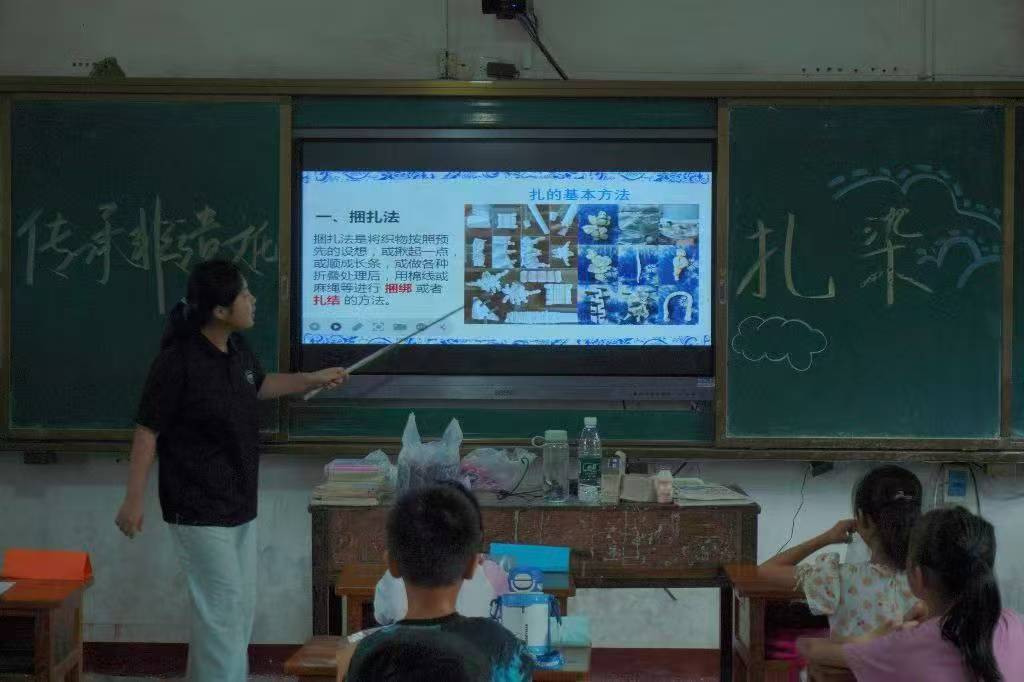

- 一師外院實踐團帶鄉村少年體驗扎染 非遺魅力浸潤童心

- 7月10日,湖南第一師范學院外國語學院“紅途礪心 惠民篤行”鄉村振興促進團,在實踐基地開展了一場別開生面的“指尖上的非遺——扎染手

- 07-12

-

大學生三下鄉投稿平臺