多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

探尋船帆非遺,解碼船幫文化

發布時間:2025-07-12 閱讀: 一鍵復制網址

2025年7月6日,合肥工業大學汽車與交通工程學院“科技賦能交通”實踐團隊走進浙江麗水,以船帆文化為脈絡,串聯非遺傳承、文化的時代新篇。

圖1團隊在甌江船幫文化展示館 宋明蔚攝

非遺場館溯根源,船運文化見古今

實踐首站,團隊走進云和縣石塘鎮灘下村舴艋舟制作非遺展示館。通過專業講解與史料考證,系統梳理甌江“黃金水道”的航運脈絡:從“八百里甌江”上青瓷商船往來如梭的歷史盛景,到“十里云和如畫,百舸揚帆追夢”的當代發展圖景,成員們清晰感知船運文化在時代更迭中的傳承脈絡。館內展示的榫卯結構、竹制帆骨等核心技藝,直觀呈現了傳統造船工藝的技術精髓,讓團隊成員深刻體會到非遺技藝承載的文化厚重感。

圖2陳巧俊先生為團隊成員介紹帆船制作技藝 宋明蔚攝

圖3團隊成員參觀展示館 宋明蔚攝

碼頭沙灘煥新顏,傳承創新顯智慧

為繼續探究在交通不斷發展下的船帆文化在現代社會中轉型升級,團隊前往小順碼頭參觀電動舴艋舟,通過對比傳統非遺技藝與現代造船技術,深入研討非遺技藝在當代的創新轉化路徑。在石浦船幫古鎮,團隊通過實地觀察墻陳古物,梳理漁民生產生活智慧的傳承譜系。

現代設施顯效能,科技賦能譜新篇

在不斷深入探究過程中,團隊聚焦于現代交通與水利設施。實地探訪緊水灘大壩,深入了解其集發電、泄洪、航運于一體的綜合功能,深入理解大型水利工程對區域交通與經濟的支撐作用。在云龍隧道,重點調研智能燈光調節系統——該系統依據車流時段動態調整照明亮度,成為“科技賦能交通”的典型應用場景。

圖4團隊參觀緊水灘大壩

本次實踐團隊緊扣“科技賦能交通”主題,聚焦浙江麗水帆船制作技藝非遺文化,構建起傳統航運智慧與現代交通技術的對話橋梁。團隊成員通過實地走訪舴艋舟制作非遺展示館與古碼頭,不僅全面了解到榫卯工藝、竹制帆骨等核心技藝,積極響應了國家“保護非物質文化遺產”的戰略號召,更從中汲取了傳統工藝的智慧,為現代智慧交通創新提供靈源泉。

圖1團隊在甌江船幫文化展示館 宋明蔚攝

非遺場館溯根源,船運文化見古今

實踐首站,團隊走進云和縣石塘鎮灘下村舴艋舟制作非遺展示館。通過專業講解與史料考證,系統梳理甌江“黃金水道”的航運脈絡:從“八百里甌江”上青瓷商船往來如梭的歷史盛景,到“十里云和如畫,百舸揚帆追夢”的當代發展圖景,成員們清晰感知船運文化在時代更迭中的傳承脈絡。館內展示的榫卯結構、竹制帆骨等核心技藝,直觀呈現了傳統造船工藝的技術精髓,讓團隊成員深刻體會到非遺技藝承載的文化厚重感。

圖2陳巧俊先生為團隊成員介紹帆船制作技藝 宋明蔚攝

圖3團隊成員參觀展示館 宋明蔚攝

碼頭沙灘煥新顏,傳承創新顯智慧

為繼續探究在交通不斷發展下的船帆文化在現代社會中轉型升級,團隊前往小順碼頭參觀電動舴艋舟,通過對比傳統非遺技藝與現代造船技術,深入研討非遺技藝在當代的創新轉化路徑。在石浦船幫古鎮,團隊通過實地觀察墻陳古物,梳理漁民生產生活智慧的傳承譜系。

現代設施顯效能,科技賦能譜新篇

在不斷深入探究過程中,團隊聚焦于現代交通與水利設施。實地探訪緊水灘大壩,深入了解其集發電、泄洪、航運于一體的綜合功能,深入理解大型水利工程對區域交通與經濟的支撐作用。在云龍隧道,重點調研智能燈光調節系統——該系統依據車流時段動態調整照明亮度,成為“科技賦能交通”的典型應用場景。

圖4團隊參觀緊水灘大壩

本次實踐團隊緊扣“科技賦能交通”主題,聚焦浙江麗水帆船制作技藝非遺文化,構建起傳統航運智慧與現代交通技術的對話橋梁。團隊成員通過實地走訪舴艋舟制作非遺展示館與古碼頭,不僅全面了解到榫卯工藝、竹制帆骨等核心技藝,積極響應了國家“保護非物質文化遺產”的戰略號召,更從中汲取了傳統工藝的智慧,為現代智慧交通創新提供靈源泉。

作者:王紅炎 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

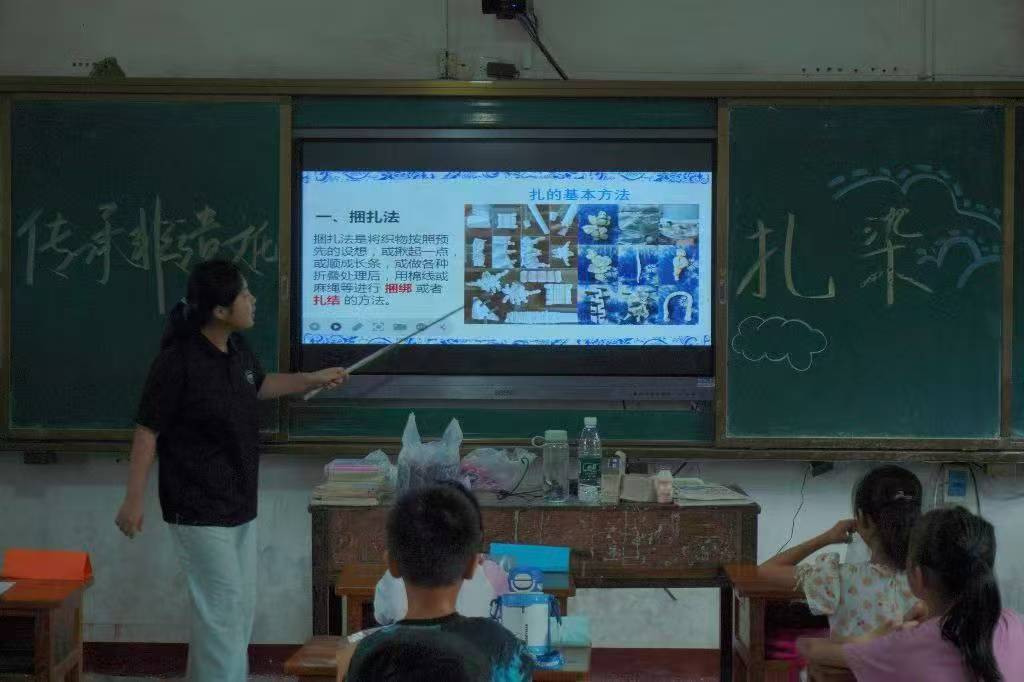

- 一師外院實踐團帶鄉村少年體驗扎染 非遺魅力浸潤童心

- 7月10日,湖南第一師范學院外國語學院“紅途礪心 惠民篤行”鄉村振興促進團,在實踐基地開展了一場別開生面的“指尖上的非遺——扎染手

- 07-12

- 數實融貫,智潤鄉邦——國際經濟貿易學院社會實踐系列報告

- 7月9日,安徽財經大學國際經濟貿易學院“電商文旅非常隊”暑期社會實踐團在指導教師吳曉芳老師的帶領下,帶著團隊成員曲珮語、邱志遠、

- 07-12

- 青春力量進巍峰,智志雙扶助振興——成都外國語學院國際商學院黨支部三下鄉“大雁鴻圖”隊

- 2025年7月6日,夏風拂過蔥郁的田野,資陽市雁江區丹山鎮巍峰村黨支部迎來了一群充滿活力的青春面孔,由中共成都外國語學院國際商學院黨

- 07-12

- “工商學子尋根永川史,振興團隊情系三農興” ——重慶工商大學工商管理學院“鄉村振興促進團”赴

- 重慶工商大學工商管理學院“鄉村振興促進團”赴永川開展鄉村振興主題實踐

- 07-12

- 一筆烙下屯墾史 七彩傳承紅色魂

- 7月10日,塔里木大學生命科學與技術學院“追溯紅色記憶,共赴紅色征程”尋訪團走進新疆生產建設兵團第九師白楊市163團,專訪兵團現代套

- 07-12

-

大學生三下鄉投稿平臺