多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

魚山新村的煙火與墨香:支教實踐中的鄉土印記

發布時間:2025-07-11 閱讀: 一鍵復制網址

聊城東阿縣魚山新村飛鳥民俗巷的清晨,總被村口老槐樹的蟬鳴喚醒。入駐不久的支教隊,在這片黃河沖積平原上,正以獨特的方式觸摸鄉村的肌理 。從案頭的筆墨紙硯到井臺的壓水桿,從非遺工坊的石磨到沾滿面粉的指尖,他們在傳統與現代的交織中,書寫著別樣的支教故事。

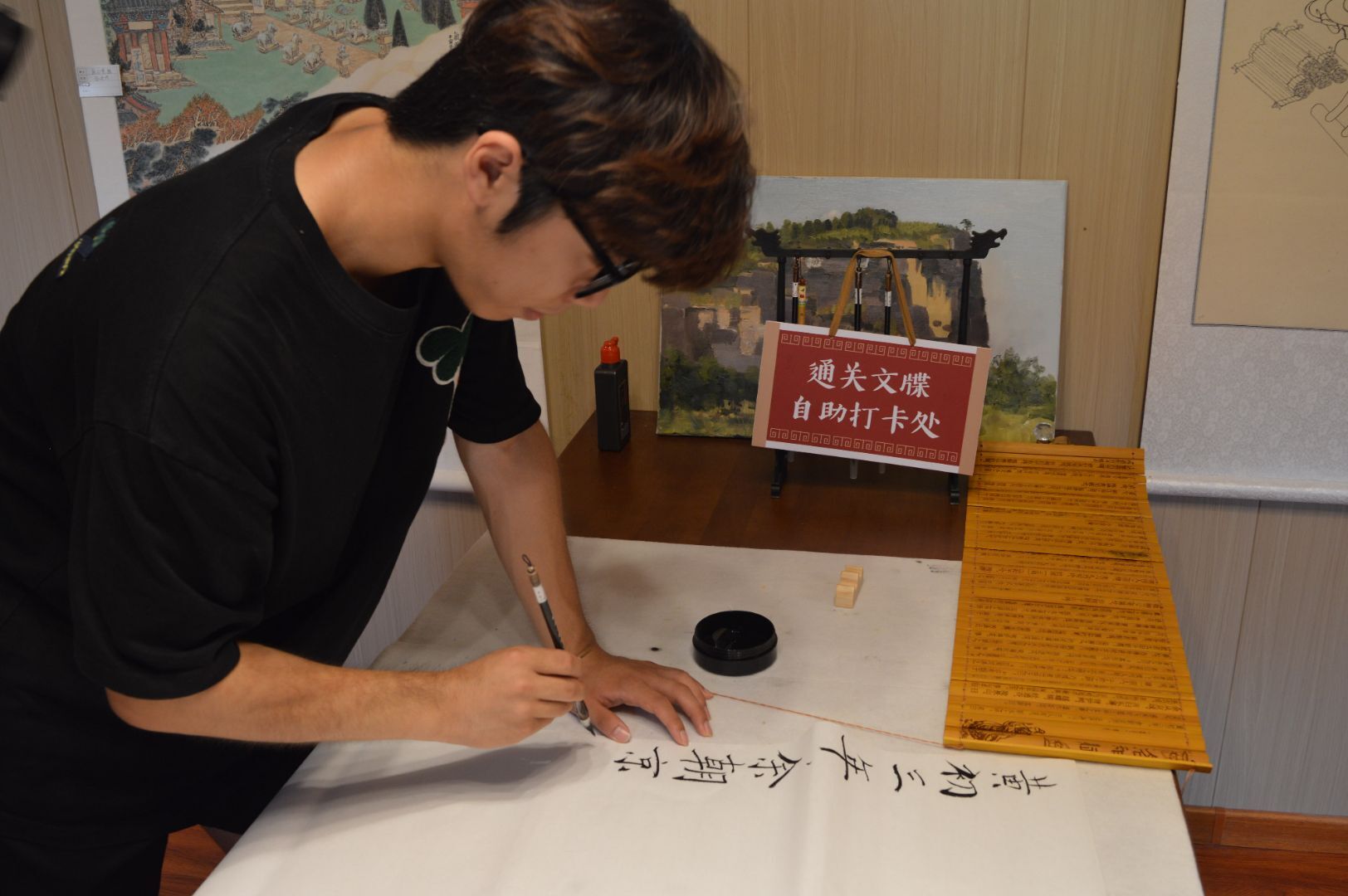

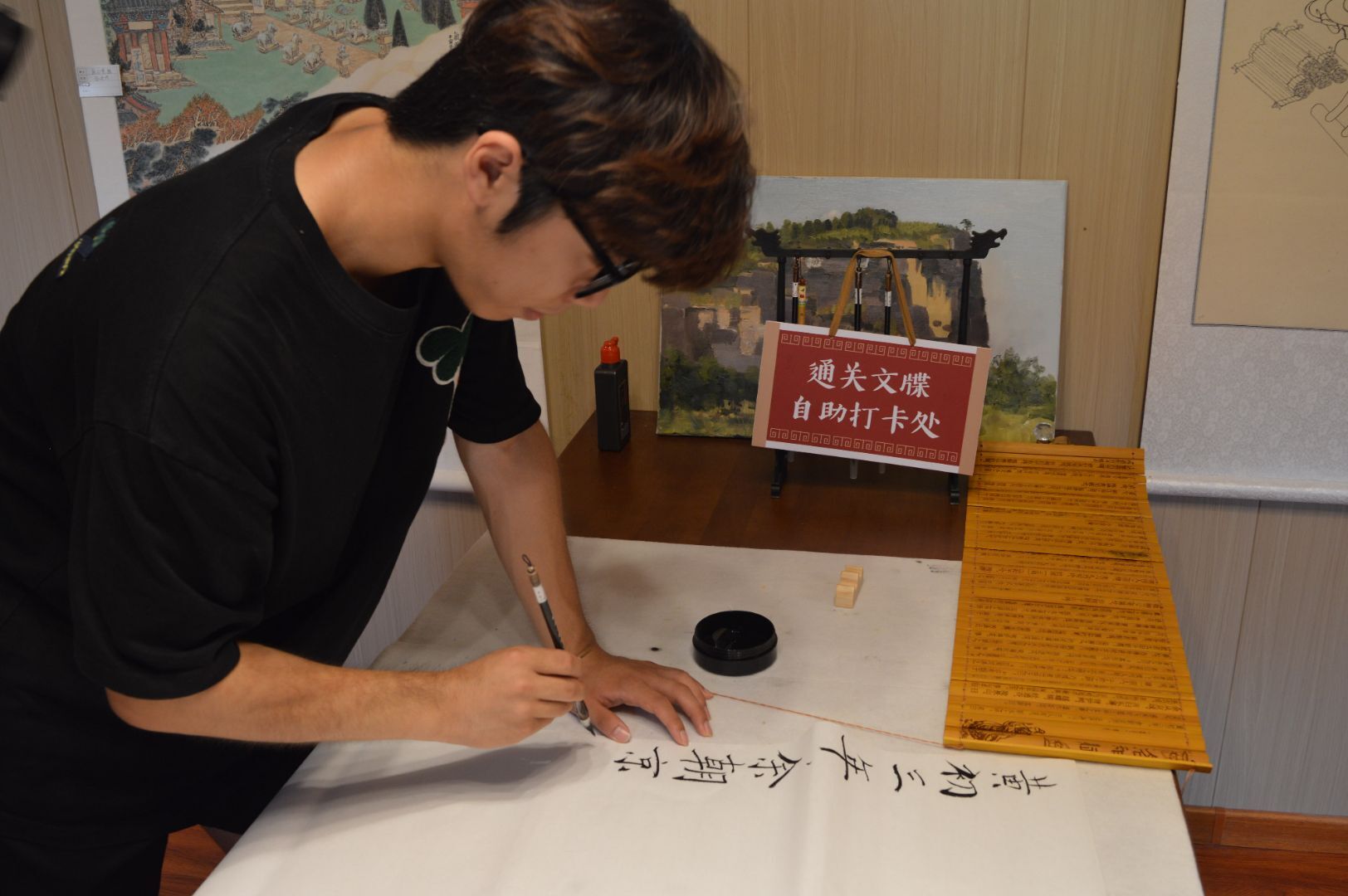

作為活動室的房間,靠窗的舊書桌上總鋪著毛邊紙。硯臺里的墨是用村頭井水研磨的,帶著幾分礦物質的清冽,與市售墨汁相比,暈染在紙上時多了些自然的層次。

楷書的橫平豎直間透著方正之氣,寫字時,筆畫被特意寫得厚重,像村里老宅的梁木般沉穩。行草的筆鋒游走間帶著隨性,撇捺舒展如田埂上的野草,自在卻不凌亂。寫累了便停筆,看墨痕在紙上慢慢干涸,邊緣泛起淺灰的水紋,像黃河灘涂退潮后留下的印記。

圖為支教隊員體驗書法。李健哲供圖

村頭那口老壓水井,鑄鐵井架上的銹跡記錄著歲月,壓水桿末端的木柄被磨得光滑,泛著暗紅色的光澤。第一次壓水時,不得要領的按壓讓井水只在井口打轉,不肯上來。

一旁傳來村民的指點讓取水有了方向。半瓢水倒入井中,雙手握住手柄,隨著“吱呀”聲上下按壓。起初節奏不穩,壓桿晃動得厲害,井水時斷時續。幾日練習后,漸漸掌握竅門 。下壓時稍用力,回升時順勢帶力,水流便嘩嘩地涌出來,清冽甘甜,帶著地下巖層的涼意。

圖為支教隊員取水場景。李健哲供圖

飛鳥民俗巷的非遺工坊里,支教隊員帶著當地學生開展了一場石磨煎餅制作實踐。工坊內,青石磨盤靜靜佇立,磨盤上的紋路深淺不一,是歲月留下的印記。隊員們先向非遺傳承人請教,記下選料、浸泡、磨面、攤制的每一個步驟。

學生們分成小組輪流體驗。泡好的麥粒飽滿圓潤,倒進磨眼時發出“簌簌”聲。兩人合力推磨,石磨轉動的“吱呀”聲與麥粒被碾碎的“沙沙”聲交織在一起,像一首古老的歌謠。起初推得忽快忽慢,磨出的面糊粗細不均,在鼓勵下漸漸找到節奏,雪白的面糊順著磨盤邊緣緩緩流下,帶著清新的麥香。

攤煎餅的鏊子燒得發燙,輪流上手的嘗試中,竹制刮板在鏊子上滑動,時而用力過猛讓面糊破損,時而速度太慢使邊緣焦糊。但沒人氣餒,失敗后的重試成了常態。當第一張像樣的煎餅出鍋時,歡呼聲響徹工坊。金黃的煎餅薄如蟬翼,咬一口,酥脆的口感里滿是麥香,那是機器無法復制的味道。

圖為支教隊員帶領學生體驗石墨煎餅制作。李健哲供圖

活動結束時,圍坐分享的身影里,傳來這樣的感慨:“原來煎餅要經過這么多步驟才能做好,長輩們做早飯真不容易。”隊員們同樣深有感觸,這些看似簡單的傳統技藝,藏著多少代人的智慧與辛勞。

夕陽西下,支教隊員走在回宿舍的路上,身上還帶著墨香、井水的清涼和煎餅的麥香。在魚山新村的日子里,這些看似平常的體驗 —— 握筆、壓水、推磨,都成了最生動的課程。它們像一顆顆飽滿的種子,落在心田,也落在這片充滿生機的土地上,等待著生根發芽,開出傳承與希望的花。(通訊員王皓月)

作為活動室的房間,靠窗的舊書桌上總鋪著毛邊紙。硯臺里的墨是用村頭井水研磨的,帶著幾分礦物質的清冽,與市售墨汁相比,暈染在紙上時多了些自然的層次。

楷書的橫平豎直間透著方正之氣,寫字時,筆畫被特意寫得厚重,像村里老宅的梁木般沉穩。行草的筆鋒游走間帶著隨性,撇捺舒展如田埂上的野草,自在卻不凌亂。寫累了便停筆,看墨痕在紙上慢慢干涸,邊緣泛起淺灰的水紋,像黃河灘涂退潮后留下的印記。

圖為支教隊員體驗書法。李健哲供圖

村頭那口老壓水井,鑄鐵井架上的銹跡記錄著歲月,壓水桿末端的木柄被磨得光滑,泛著暗紅色的光澤。第一次壓水時,不得要領的按壓讓井水只在井口打轉,不肯上來。

一旁傳來村民的指點讓取水有了方向。半瓢水倒入井中,雙手握住手柄,隨著“吱呀”聲上下按壓。起初節奏不穩,壓桿晃動得厲害,井水時斷時續。幾日練習后,漸漸掌握竅門 。下壓時稍用力,回升時順勢帶力,水流便嘩嘩地涌出來,清冽甘甜,帶著地下巖層的涼意。

圖為支教隊員取水場景。李健哲供圖

飛鳥民俗巷的非遺工坊里,支教隊員帶著當地學生開展了一場石磨煎餅制作實踐。工坊內,青石磨盤靜靜佇立,磨盤上的紋路深淺不一,是歲月留下的印記。隊員們先向非遺傳承人請教,記下選料、浸泡、磨面、攤制的每一個步驟。

學生們分成小組輪流體驗。泡好的麥粒飽滿圓潤,倒進磨眼時發出“簌簌”聲。兩人合力推磨,石磨轉動的“吱呀”聲與麥粒被碾碎的“沙沙”聲交織在一起,像一首古老的歌謠。起初推得忽快忽慢,磨出的面糊粗細不均,在鼓勵下漸漸找到節奏,雪白的面糊順著磨盤邊緣緩緩流下,帶著清新的麥香。

攤煎餅的鏊子燒得發燙,輪流上手的嘗試中,竹制刮板在鏊子上滑動,時而用力過猛讓面糊破損,時而速度太慢使邊緣焦糊。但沒人氣餒,失敗后的重試成了常態。當第一張像樣的煎餅出鍋時,歡呼聲響徹工坊。金黃的煎餅薄如蟬翼,咬一口,酥脆的口感里滿是麥香,那是機器無法復制的味道。

圖為支教隊員帶領學生體驗石墨煎餅制作。李健哲供圖

活動結束時,圍坐分享的身影里,傳來這樣的感慨:“原來煎餅要經過這么多步驟才能做好,長輩們做早飯真不容易。”隊員們同樣深有感觸,這些看似簡單的傳統技藝,藏著多少代人的智慧與辛勞。

夕陽西下,支教隊員走在回宿舍的路上,身上還帶著墨香、井水的清涼和煎餅的麥香。在魚山新村的日子里,這些看似平常的體驗 —— 握筆、壓水、推磨,都成了最生動的課程。它們像一顆顆飽滿的種子,落在心田,也落在這片充滿生機的土地上,等待著生根發芽,開出傳承與希望的花。(通訊員王皓月)

作者:王皓月 來源:實地考察

掃一掃 分享悅讀

- “惠溪知行”采風記:定格稻田溪流里的盛夏詩意

- 07-12

- “非遺賦能,鄉興同行”——食品科學系赴上莊鎮調研非遺文化

- 為深入了解非遺文化其深厚底蘊和文化價值,合肥工業大學宣城校區食品科學系“非遺賦能,鄉興同行”暑假社會實踐團隊于2025年7月10日前

- 07-12

- “惠溪知行”支教記:第二堂體育課開講

- 07-12

- “惠溪知行”支教記:翰墨點亮鄉村課堂

- 07-12

- 湘西古丈:大學生志愿者進村開展 防溺水安全教育

- 07-11

-

大學生三下鄉投稿平臺