多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

蚌埠醫科大學義診進鄉村,從紅色文化中汲取前進力量

發布時間:2025-07-11 閱讀: 一鍵復制網址

為深入踐行習近平總書記關于青年工作的重要思想,積極落實“健康中國2030”規劃綱要要求,積極響應鄉村振興戰略的號召,推動科學力量深度融入鄉村發展進程,同時大力傳承與弘揚紅色文化、挖掘其精神內核。7月4日至5日,蚌埠醫科大學“秉持紅色初心,激勵‘醫’路向前”社會實踐團走進蚌埠市高郢村及紅色教育基地,開展了為期兩天的義診服務與紅色研學活動。該團隊由10名臨床醫學專業學生組成,以健康服務與紅色教育相結合的形式,為基層群眾送去醫療關懷,于革命傳統教育中錘煉醫者仁心。

活動尾聲,團隊與高郢村黨支部召開座談會。村支書介紹,該村高血壓、糖尿病等慢性病管理仍是衛生服務短板。隊員們當即表示,將建立長期幫扶機制,通過定期遠程問診、健康科普推送等方式持續支持鄉村醫療建設。

圖為實踐團成員與村委會交流。汪亦帆攝

圖為實踐團成員嘗試石磨。汪亦帆攝 紅色收藏館內,一件件革命文物訴說著崢嶸歲月。當看到1948年淮海戰役期間蚌埠群眾運送傷員使用的門板擔架時,隊員們駐足良久。“這門板上還有暗紅色的血跡,可見當時醫療條件多么艱苦。”隊員楊小峰感慨道,“相比之下,我們現在的學習環境實在太優越了。”

圖為實踐團成員參觀革命歷史陳列館。汪亦帆攝 蚌埠市博物館的參觀讓隊員們對這片紅色土地有了更深認識。淮河戰役展區,一幅描繪軍民共建浮橋的油畫引人注目。講解員介紹,當時許多醫護人員在敵機轟炸下堅持救治傷員,有的甚至獻出生命。“這種舍生忘死的精神,正是新時代醫學生最需要傳承的寶貴品質。”隊員劉湘在觀后感中寫道。

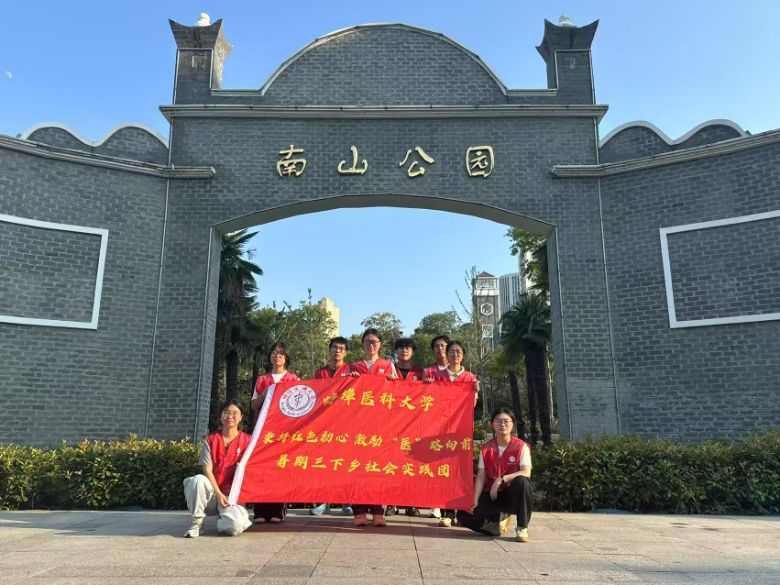

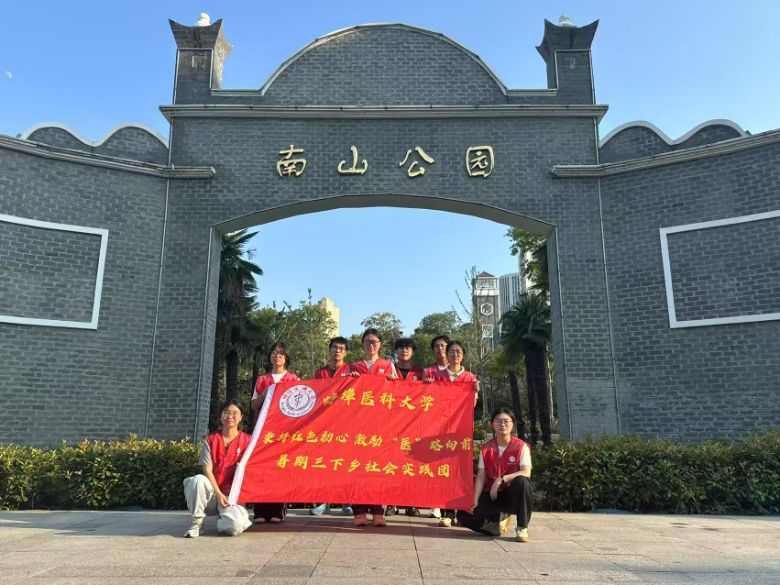

傍晚,團隊前往南山公園,在革命烈士紀念碑前緬懷先烈,通過偉人雕像與歷史文字重溫革命歲月,體悟勝利來之不易。隨后,隊員在公園里向不同年齡、不同職業的群眾發放紙質問卷,確保調查樣本的廣泛性和代表性。據統計,共發放紙質問卷一百余份,后續通過線上問卷調查如社區微信群等渠道發布電子問卷方便廣大市民隨時隨地參與。

據悉,該團隊還將制作實踐紀錄片和健康科普短視頻,通過新媒體平臺擴大活動影響力,帶動更多青年學子投身鄉村振興偉大實踐。這支年輕的醫療志愿服務隊,正以實際行動詮釋著新時代醫學生的責任與擔當,讓青春在黨和人民最需要的地方綻放絢麗之花。

健康義診進鄉村,青春力量暖民心

7月4日下午,團隊攜帶血壓計、健康宣傳手冊等物資抵達高郢村。隊員們在衛生室門口迅速搭建起簡易義診臺。考慮到農村留守老人居多的特點,團隊特別設計了“一對一”服務模式,每位隊員負責3-5位村民的全程健康咨詢。“高壓138,低壓86,您平時要注意少吃咸菜。”隊員吳與桐為68歲的村民測量后,特意用當地方言叮囑。

圖為實踐隊員為村民量血壓。汪亦帆攝

據統計,當天團隊共為83位村民提供血壓測量服務,發放健康宣傳資料200余份。團隊精心制作的《科學預防心梗、腦梗》采用大字版設計,配以生動插圖,深受老年村民歡迎。活動尾聲,團隊與高郢村黨支部召開座談會。村支書介紹,該村高血壓、糖尿病等慢性病管理仍是衛生服務短板。隊員們當即表示,將建立長期幫扶機制,通過定期遠程問診、健康科普推送等方式持續支持鄉村醫療建設。

圖為實踐團成員與村委會交流。汪亦帆攝

勞動教育悟初心,紅色文化鑄醫魂

為探尋鄉村發展新路徑,團隊來到長淮衛石磨文創實踐基地開展研學活動。在朱館長的生動講解與帶領下,隊員們親手體驗石磨操作,系統了解小麥從田間種植到加工成面食的全鏈條流程。隊員李欣語在勞動日志中寫道:“推磨十分鐘就汗流浹背,這讓我想起課本里‘汗滴禾下土’的詩句。作為醫學生,我們更要珍惜每一粒糧食背后的艱辛。”

圖為實踐團成員嘗試石磨。汪亦帆攝

緬懷先烈承遺志,牢記使命再出發

7月5日,烈士陵園莊嚴肅穆。烈士名錄墻前,隊員們發現多位犧牲時年僅18、19歲的衛生員事跡。“他們用繃帶作武器,以藥箱為盾牌,這種戰地醫者的精神值得我們永遠銘記。”講解員動情地說。

圖為實踐團成員參觀革命歷史陳列館。汪亦帆攝

傍晚,團隊前往南山公園,在革命烈士紀念碑前緬懷先烈,通過偉人雕像與歷史文字重溫革命歲月,體悟勝利來之不易。隨后,隊員在公園里向不同年齡、不同職業的群眾發放紙質問卷,確保調查樣本的廣泛性和代表性。據統計,共發放紙質問卷一百余份,后續通過線上問卷調查如社區微信群等渠道發布電子問卷方便廣大市民隨時隨地參與。

圖為實踐團成員在南山公園合影留念。汪亦帆攝

兩天的行程雖短,卻收獲彌足珍貴。返程路上,隊員們自發開展總結分享會。團隊隊長的話道出大家心聲:“這次實踐讓我們明白,醫者的初心不僅是治病救人,更要傳承革命先輩無私奉獻的精神。我們將以此次活動為起點,在學醫路上永葆赤子之心。”據悉,該團隊還將制作實踐紀錄片和健康科普短視頻,通過新媒體平臺擴大活動影響力,帶動更多青年學子投身鄉村振興偉大實踐。這支年輕的醫療志愿服務隊,正以實際行動詮釋著新時代醫學生的責任與擔當,讓青春在黨和人民最需要的地方綻放絢麗之花。

作者:林清云,朱婷婷,劉湘 來源:蚌埠醫科大學

掃一掃 分享悅讀

- “惠溪知行”采風記:定格稻田溪流里的盛夏詩意

- 07-12

- “非遺賦能,鄉興同行”——食品科學系赴上莊鎮調研非遺文化

- 為深入了解非遺文化其深厚底蘊和文化價值,合肥工業大學宣城校區食品科學系“非遺賦能,鄉興同行”暑假社會實踐團隊于2025年7月10日前

- 07-12

- “惠溪知行”支教記:第二堂體育課開講

- 07-12

- “惠溪知行”支教記:翰墨點亮鄉村課堂

- 07-12

- 湘西古丈:大學生志愿者進村開展 防溺水安全教育

- 07-11

-

大學生三下鄉投稿平臺