多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

合工大學子三下鄉:傳統文化與科學輔導雙軌并行,點亮社區青少年成長路

發布時間:2025-07-10 閱讀: 一鍵復制網址

為響應“雙減”政策下科學教育與傳統文化融合的號召,推動科普資源下沉社區,7月5日,合肥工業大學物理學院“逐夢集光”暑期實踐團走進合肥市肥西縣錦航社區,以“傳統文化中的物理學之光學篇”為主題,為20余名少先隊員及家長開啟了一場“尋光探秘”的科學之旅。活動通過“故事引趣—實驗探真—手工踐知”的創新形式,讓光學知識從課本躍入生活,在傳統與科學的碰撞中點燃青少年的科學熱情。

“小朋友們,你們知道‘杯弓蛇影’的故事嗎?”活動伊始,宣講員以《風俗通義》中的經典典故為引,將“墻上的弓影倒映在酒杯中,誤以為是蛇”的趣味情節娓娓道來。“當時的人為什么會生病?真相又是什么?”隨著疑問拋出,孩子們的目光緊緊鎖住講臺。

緊接著,宣講員又列舉“水中筷子變彎”“漁民叉魚要瞄準下方”等生活場景,用通俗易懂的語言揭開謎底——“這些都是光的反射與折射在‘搞鬼’!”為了讓抽象原理“可視化”,宣講員拿出激光筆照射水面,光斑在水面跳躍的軌跡清晰可見;又舉起魚叉模型,對比“直接瞄準”與“瞄準偏下”的區別,直觀呈現折射帶來的視覺誤差。“原來古人觀察到的現象里藏著這么多科學道理!”臺下小朋友紛紛舉手提問,“彩虹是怎么形成的?”“鏡子為什么能照出人影?”互動問答聲此起彼伏,現場氛圍熱烈。

為讓孩子們將知識“內化于心、外化于行”,實踐團特別設計了“紙杯投影儀”手工制作實踐環節。

在“紙杯投影儀”制作中,志愿者為每個孩子發放一次性紙杯、膠紙和畫筆。從“在紙杯底部蓋膠紙”到“在膠紙上繪上圖案”,從“調整紙杯與桌面的距離”到“觀察桌面上投影成像”,每一步都充滿探索的驚喜。“我的小兔子會跳舞!”一位小女孩舉著自己畫的卡通紙杯興奮地說,“原來小孔成像能讓圖案變大,太神奇了!”志愿者一邊指導,一邊講解“小孔成像”的原理——光的直線傳播讓物體在光屏上成倒立的像,孩子們邊動手邊思考,連家長也忍不住加入討論:“這和相機成像好像有點像!”

活動尾聲,實踐團成員還為少先隊員進行了課業輔導,針對社區青少年課業需求,實踐團特別設置“學業加油站”環節。志愿者根據學生年級與學科弱項,分組開展“一對一”輔導:通過“水果買賣”情景模擬,用生活案例講解四則運算,低年級學生快速掌握加減法技巧;引導高年級學生從“光學現象”中挖掘寫作素材,鼓勵描述彩虹成因的獨特視角;設計“光學詞匯接龍”游戲,在趣味中鞏固單詞記憶。“以前覺得物理公式很枯燥,今天用鏡子做實驗,突然就懂了!”五年級學生航航在完成光學輔導后感慨道。家長王女士表示:“志愿者不僅耐心講解錯題,還教孩子制定復習計劃,這種幫扶太實用了!”

圖為實踐隊隊員合照 李樂祥攝

故事為引:古人的“光學智慧”叩響好奇心門“小朋友們,你們知道‘杯弓蛇影’的故事嗎?”活動伊始,宣講員以《風俗通義》中的經典典故為引,將“墻上的弓影倒映在酒杯中,誤以為是蛇”的趣味情節娓娓道來。“當時的人為什么會生病?真相又是什么?”隨著疑問拋出,孩子們的目光緊緊鎖住講臺。

緊接著,宣講員又列舉“水中筷子變彎”“漁民叉魚要瞄準下方”等生活場景,用通俗易懂的語言揭開謎底——“這些都是光的反射與折射在‘搞鬼’!”為了讓抽象原理“可視化”,宣講員拿出激光筆照射水面,光斑在水面跳躍的軌跡清晰可見;又舉起魚叉模型,對比“直接瞄準”與“瞄準偏下”的區別,直觀呈現折射帶來的視覺誤差。“原來古人觀察到的現象里藏著這么多科學道理!”臺下小朋友紛紛舉手提問,“彩虹是怎么形成的?”“鏡子為什么能照出人影?”互動問答聲此起彼伏,現場氛圍熱烈。

圖為實踐團宣講員在進行光學科普宣講 韓金城攝

實踐為舟:動手操作解鎖“光的魔法”為讓孩子們將知識“內化于心、外化于行”,實踐團特別設計了“紙杯投影儀”手工制作實踐環節。

在“紙杯投影儀”制作中,志愿者為每個孩子發放一次性紙杯、膠紙和畫筆。從“在紙杯底部蓋膠紙”到“在膠紙上繪上圖案”,從“調整紙杯與桌面的距離”到“觀察桌面上投影成像”,每一步都充滿探索的驚喜。“我的小兔子會跳舞!”一位小女孩舉著自己畫的卡通紙杯興奮地說,“原來小孔成像能讓圖案變大,太神奇了!”志愿者一邊指導,一邊講解“小孔成像”的原理——光的直線傳播讓物體在光屏上成倒立的像,孩子們邊動手邊思考,連家長也忍不住加入討論:“這和相機成像好像有點像!”

圖為少先隊員展示自制“紙杯投影儀”作品 李樂祥攝

志愿輔導:精準幫扶破解課業難題活動尾聲,實踐團成員還為少先隊員進行了課業輔導,針對社區青少年課業需求,實踐團特別設置“學業加油站”環節。志愿者根據學生年級與學科弱項,分組開展“一對一”輔導:通過“水果買賣”情景模擬,用生活案例講解四則運算,低年級學生快速掌握加減法技巧;引導高年級學生從“光學現象”中挖掘寫作素材,鼓勵描述彩虹成因的獨特視角;設計“光學詞匯接龍”游戲,在趣味中鞏固單詞記憶。“以前覺得物理公式很枯燥,今天用鏡子做實驗,突然就懂了!”五年級學生航航在完成光學輔導后感慨道。家長王女士表示:“志愿者不僅耐心講解錯題,還教孩子制定復習計劃,這種幫扶太實用了!”

圖為實踐團成員在為少先隊員進行課業輔導 李樂祥攝

本次“傳統文化中的光學”科普活動,是合肥工業大學“逐夢集光”實踐團“科技+文化”雙軌科普模式的又一次實踐。通過挖掘傳統文化中的科學元素,將晦澀的光學原理轉化為可觸摸、可體驗的生活場景,既激發了青少年對物理學科的興趣,更在他們心中埋下了“用科學眼光觀察世界”的種子。正如實踐團某成員所說:“我們希望讓科學不僅有‘高度’,更有‘溫度’——從傳統文化中汲取養分,讓科學知識真正‘活’起來、‘走’進孩子心里。”作者:王昊天 來源:合肥工業大學物理學院

掃一掃 分享悅讀

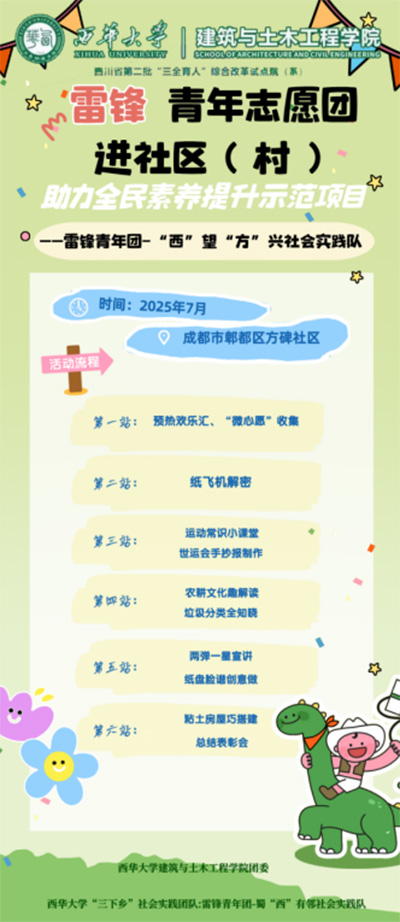

- 西華大學雷鋒青年團——“西”“望”“方”興社會實踐隊“三下鄉”第六站:垃圾分類,科普先行

- 2025年7月10日下午,西華大學建筑與土木工程學院攜手方碑社區,依托“西”“望”“方”興社會“三下鄉”活動,在方碑社區開啟第六站實

- 07-10

- 西華大學雷鋒青年團——“西”望“方”興社會實踐隊“三下鄉”第四站:紙間世運,筆下蓉光

- 025年7月9日,為助力成都世運會會宣傳,豐富社區兒童暑期文化生活,西華大學雷鋒青年團來到成都市郫都區靖安街道方碑社區,開展了“西

- 07-10

- 西華大學雷鋒青年團——“西”望“方”興社會實踐隊“三下鄉”第三站:“安全運動,快樂成長”

- 為積極響應四川省“三全育人”綜合改革試點院(系)的號召,增強青少年運動安全意識,培養良好運動習慣,2025年7月9日,西華大學雷鋒青

- 07-10

- 西華大學雷鋒青年團——“西”望“方”興社會實踐隊“三下鄉”第二站:探索航空,筑夢科技

- 2025年7月8日,為激發兒童對科技及航空航天的熱情,促進航空技術的創新與發展,西華大學雷鋒青年團——“西”望“方”興社會實踐隊走進

- 07-10

- 西華大學雷鋒青年團——“西”望“方”興社會實踐隊“三下鄉”第一站:童夢啟航,課程預熱

- 2025年7月7日,西華大學雷鋒青年團——“西”望“方”興社會實踐隊走進成都市郫都區安靖街道方碑社區,為當地小朋友們開展了一場別開生

- 07-10

- 紅城尋根憶初心,非遺傳承煥新彩——“銀齡護心,童心共護”三下鄉實踐隊廣元旺蒼之行

- 紅城尋根憶初心,非遺傳承煥新彩——“銀齡護心,童心共護”三下鄉實踐隊廣元旺蒼之行

- 07-10

- 校地攜手續華章:湖南工程學院與韶灌局共建實踐基地慶灌區 60 華誕

- 7 月 7 日上午,韶山灌區開工建設 60 周年之際,湖南工程學院卓越工程師學院與韶山灌區工程管理局在韶山市銀田鎮灌區陳列館前,舉行共

- 07-10

- 合肥工業大學:深入姚莊調研,探尋金鑲玉非遺傳承新路徑

- 近日,合肥工業大學“玉韻郟邑”三下鄉社會實踐團隊走進河南省平頂山市郟縣姚莊,通過走訪村民、對話鄉干部、參觀展示館等方式,對當地

- 07-10

-

大學生三下鄉投稿平臺